命を救うのはアナタ!ライダーが知っておきたい傷病者の初期対応

心停止から10分以内の初期対応が生死の分かれ目。訓練を受けていない医療従事者でなくてもできることがある。CPRとAEDを知っていれば救える命がたくさんあるのだ

医療従事者でなくても知っておきたいこと

「ファーストレスポンダー」という言葉をご存じだろうか。本来、救急車等の到着前に現場で応急手当を行う人や組織を指し、傷病者に最初に対応する消防や警察などの訓練を受けた人々である。しかし、事故現場にそうしたスタッフが到着するまでの間に、医療資格を持たない私たちも知識と処置を学んでおくことで、ファーストレスポンダーとなり、命をつなぐ可能性を高めることができるのである。これは法律でも認められた行為である。

ファーストレスポンダーは、心肺蘇生(CPR)、AEDの使用、気道異物の除去など、心肺停止や外傷の際に命を救うための初期対応が期待されている。傷病者が心停止した後、10分間放置すると生存率が大幅に低下する。心停止している場合、1秒でも早くCPRを実施することが求められる。

Cardio Pulmonary Resuscitation の頭文字をとったもので、呼吸が止まり心臓が動いていない(心肺停止)人の救命目的の応急処置。手順は、心臓マッサージ(胸骨圧迫)と、人工呼吸(可能な場合)を繰り返すことで、循環を補助し、心拍の再開を促す心肺蘇生法

自動体外式除細動器を略してAEDと呼ばれる医療機器。心停止の状態の傷病者の心電図の自動的に解析し、心室細動を検出した場合は除細動を行う。音声ガイダンスの指示通りにすれば非医療従事者でも使用できる。電源を入れて電極を心臓を挟むように胸とわき腹に貼り付け、装置が電気ショックが必要と判断すれば音声の指示があるので、ボタンを押すだけの簡単操作だ

ツーリングライダーは、町と町をつなぐ山間部を走ることが多い。そして、峠道は転倒のリスクが高いエリアである。通報から救急車到着までの時間は全国平均で約10分だが、峠道の中腹でアクシデントに見舞われた場合、現場に救急車が到着するまでに30分以上かかることも珍しくない。

また、AEDの設置状況も都市部とは異なる。例えば、西伊豆スカイラインでは、達磨山のレストハウスか土肥まで行かないとAEDの設置場所がないため、中間地点からだと片道15分以上かかることがある。だからこそ、AED到着までのCPRが重要になるのだ。

交通事故やスポーツのアクシデントで気を失った場合、傷病者をむやみに動かしてはいけないということを聞いたことがあるかもしれないが、それが一概に正しいとは限らない。特に心肺停止している場合、心臓マッサージ(胸骨圧迫)によって酸素を脳に運ぶことが最も重要である。そして、AEDの使用によって心臓の動きを取り戻せれば、命をつなぐだけでなく、後遺症の軽減や早期社会復帰が期待できるのである。

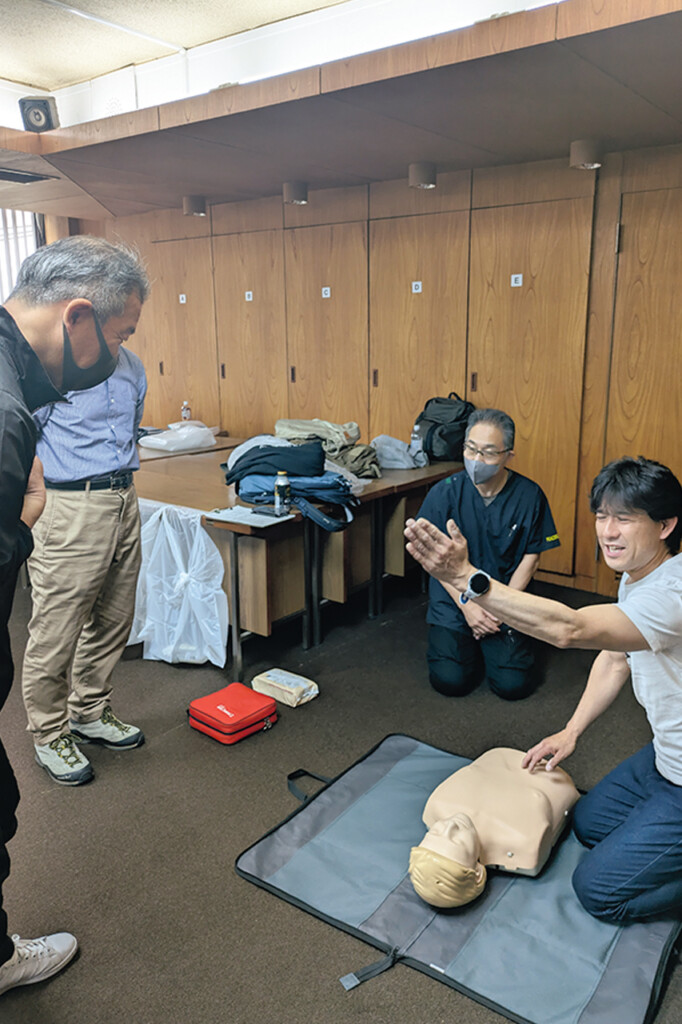

とはいえ、いきなりの対応は難しいものだ。JPTECなどが実施している講習会や、イベントでのAEDの使い方講座などで基礎的な知識を身に着けていれば、スムーズに動くことができるだろう。医療の資格がなくても、私たちライダーが協力できることは多いため、まずはここに記載した心肺蘇生法の基本手順を覚えておくことが重要である。

心肺蘇生法の手順

①安全を確認する

事故現場は車両の往来があると思われるので、周囲に危険がないか確認し、安全な場所に移す。見通しの悪いカーブでの処置は2次災害を招く可能性が高いので注意

②反応を確認する

傷病者に声をかけて意識の有無を確認。反応がなければ呼吸の有無を確認する。合わせて大きな出血の有無を確認。大出血があれば止血をする必要がある

③協力を募る

周囲の人に119番通報とAEDの手配を依頼する。救急隊に場所、傷病者の状態、事故の状況などを伝える。AEDの所在はアプリで確認できる

④呼吸がない場合は胸骨圧迫

胸の真ん中(胸骨の下半分辺り)を、両手を重ねて腕を伸ばし、上半身を被せて体重をかけて圧迫する。5㎝ほど押し込む。毎分100 ~ 120回程度

※人工呼吸(可能な場合):気道を確保し、鼻をつまんで口を密着させ、息を吹き込む。感染症対策を考慮し人工呼吸はマストではない

※胸骨圧迫30回と人工呼吸2 回を繰り返す

⑤AEDを使用する

AEDが届いたら電源を入れ、音声ガイダンスに従って使用する。メーカーやタイプにより操作方法に違いがあるが、音声ガイダンスに従えばよい

⇩

救急隊に引き継ぐ

救急車が到着したら救急隊員に心肺蘇生を引き継ぐ。傷病者の状態、これまでの処置、事故の状況などの経過をできる範囲で説明できるとなおよい

ライダーの傷病者を救うポイント

首を無理にひねったりしないように、頭を固定する人とヘルメットを脱がせる人に分かれて慎重に行う。エマージェンシータブ装備のヘルメットはタブを引き、チークパッドを引き抜いてスペースを作り、顎を押さえてヘルメットを引き抜く

ライダーの心構え

AEDの装置は全国に69万台以上設置されおり、設置場所は公園、交番、学校、スポーツ施設、コンビニ、商業施設など多岐にわたる。市街地には徒歩圏内にすぐ見つかるが、山間部にはほとんどないので借りに走ることになる。普段からどこにあるのか意識しておこう。設置場所はAEDマップアプリで検索できるので、ツーリングに出かける前に確認しておきたい