【スポーツライディング好き必見!知っておきたいライテク用語】Part06:立ち上がり編

スポーツライディングの世界には、よく使われる専門的用語や表現が多数存在する。もちろん、その意味を知らなくても、ライテクが上達しないわけではない。しかし、知っていれば頭での理解度はより深まり、ライテクを”吸収”する助けとなる。安全で確実なライディングスキルアップのために、”用語”という武器も手に入れよう。

PHOTO/H.ORIHARA TEXT/T.TAMIYA

取材協力/ドゥカティジャパン

0120-030-292 https://www.ducati.com/jp/

トラクションが十分なら多少滑っても怖くない

コーナーの立ち上がりで重要なのは、“トラクション”を十分に引き出すこと。前に紹介した“V字ライン”で早めにマシンの向き変えを終えていれば、立ち上がりでややマシンを起こしても大きくアウトにはらむことはなく、加速方向のグリップを得やすいタイヤのセンター寄りを使えるので、スロットルをより大きく開けられます。

しかも、“トラクション”がかかっている状態は、リニアな反応が得られるため自信を持って操縦できるし、多少滑ったとしても、最近のモデルはトラクションコントロールを装備していることもあり“すっぽ抜け”づらく、安心感があります。安全にスポーツライディングを楽しむなら、“立ち上がり重視”がセオリーです。

トラクション:駆動力をグリップに変えてタイヤを路面に押しつける

“トラクション”とは、簡単に言うならタイヤと路面の間で作用する駆動力のこと。大前提として、タイヤは微妙に滑るか滑らないかというときに最大のグリップ力を発揮する。

立ち上がりでしっかりスロットルを開けられる“ライン取り”で、なおかつ“おいしい回転数”なら、自在に“トラクション”を引き出せ、鋭い加速が可能になる。なお近年はトラクションコントロールを搭載したバイクも多いが、過信は禁物だ。

“探る”ができるとライディングが進化する

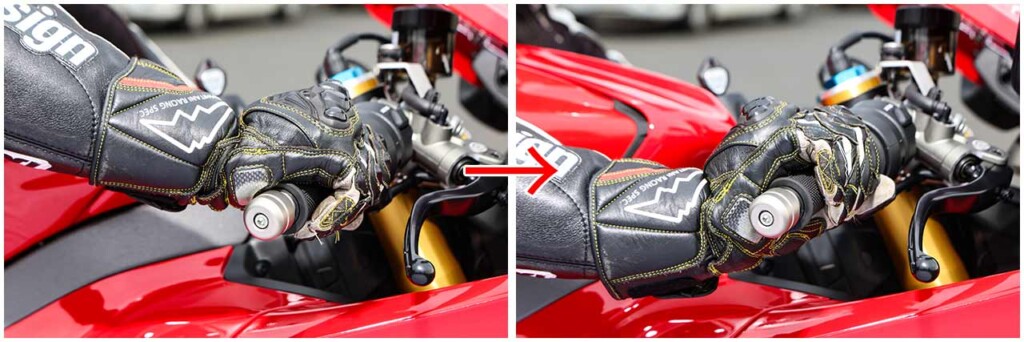

スロットルが全閉またはそれに近い状態からの立ち上がりでは、いきなりガバ開けするのではなく、ドライブチェーンの弛みを取るイメージでまずは15〜20%開け、リアタイヤのグリップを引き出してあげる。

タイヤが変形することでグリップ力がアップする

グリップには、コンパウンドや温度や接地面積などに依存する化学的グリップと、荷重などで構造的に変形することで生まれる力学的グリップがある。ラジアルタイヤは“潰して走る”ことでグリップを増す。

高回転&低いギア:トラクションを引き出すためにトルクが安定した領域で走る

エンジンの“おいしい回転数”が使えているときは、スロットルとリアタイヤがピンと張った強いゴムで結ばれ、多少の遊びがありながらも常に感触が得られるようなイメージ。

“高めのギア”で“低回転”すぎると、このゴムが弛んでいるかのようでリニアな反応が得られず、さらに“トラクション”がかからないことが不安にもつながる。極端すぎると扱いづらいが、“低いギア”で適度に“高回転”を使いたい。

マシンを立てる:トラクションが抜けやすいタイヤの端を使わず加速

タイヤが発揮できる前後方向(加減速方向)と左右方向(旋回方向)のグリップを、サークルで表現したのが“摩擦円”という概念。ごく簡単に説明するなら、深くバンクさせた状態では加速方向に使えるグリップが大幅に減る。

だから、コーナーはコンパクトに旋回し、立ち上がりでワイドオープンする前に“マシンを立てる”ことが大切なのだ。

補講

アンチスクワット

大半の一般的なバイクは、加速時にリアサスが伸びる(=リアが持ち上がる)方向の力が発生する。これが“アンチスクワット”効果と呼ばれるもので、この反力によりリアタイヤが地面に押しつけられ、“トラクション”を生む要因となる

パワースライド

コーナー立ち上がりで、スロットルオンにより後輪が空転しながらも、マシンが加速を続けている状態。オーバースピードやブレーキングミスなどでタイヤがグリップを失う“スリップ”と比べたら、ライダーが制御下に置きやすい傾向にある

パワーバンド

「最大トルクから最高出力までの間の回転数」と定義されることもあるが、実際には曖昧なことも多い。ライダーの感覚としては、「低中回転域と比べて加速が鋭い回転域」だが、フラットな出力特性で盛り上がりが感じられないエンジンもある