中野真矢が”怖さ”の原因を解き明かす【スーパースポーツ克服術】

スーパースポーツとくにリッタークラスのフラッグシップモデルともなると、各社が持つ最新の技術や思想が惜しみなく投入されている。スポーツライディング好きならぜひとも1台所有してみたいカテゴリーなのだが……。心の中では憧れつつも、「スーパースポーツに乗るのは怖い」とか「難しい」と、所有を諦めたり愛車を持て余したりしているライダーは、どうやら少なくないようだ。そこで、その原因を中野真矢さんに検証してもらい、克服術を教えてもらった!

PHOT/H.ORIHARA TEXT/T.TAMIYA 取材協力/本田技研工業70120-086819 https://www.honda.co.jp/motor/ スズキ 70120-402-253 https://www1.suzuki.so.jp/motor/

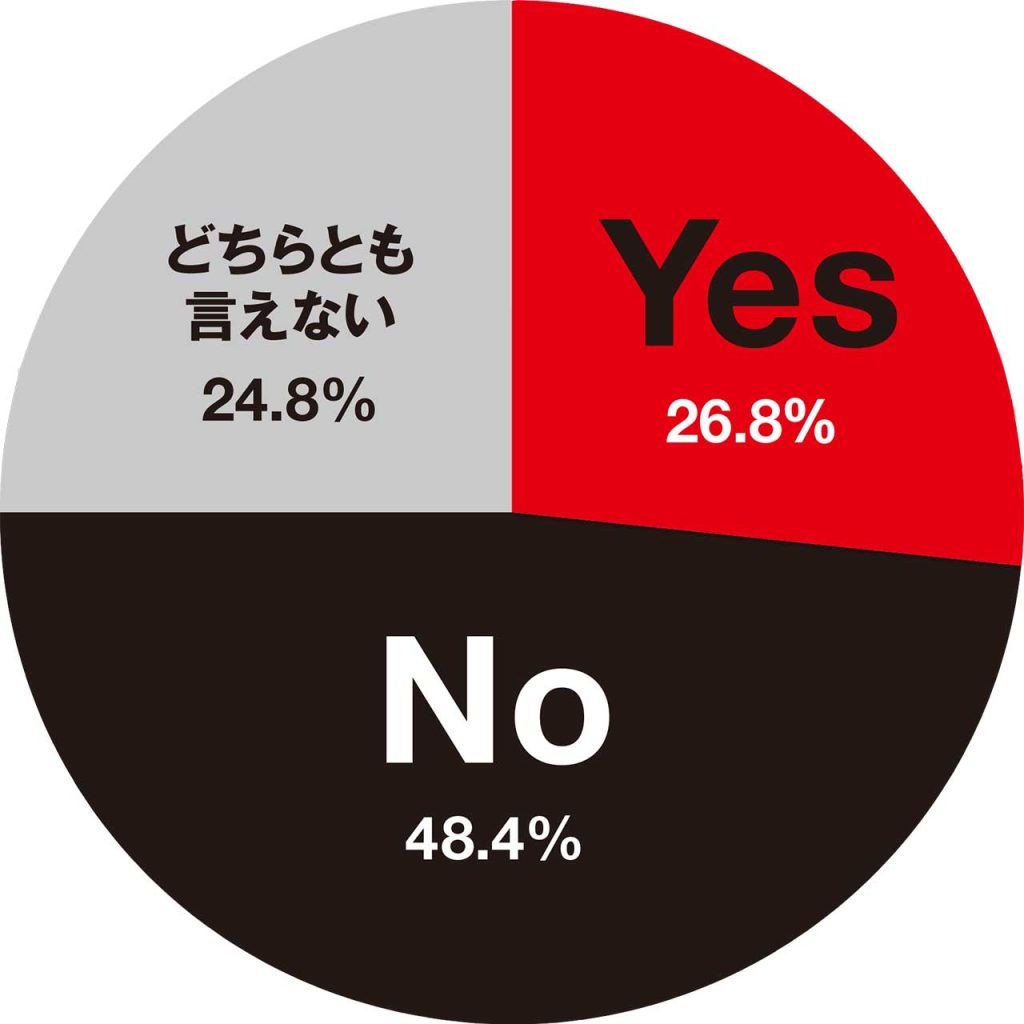

読者のおよそ4人にひとりがSSに苦手意識を持っている!

本誌メルマガ会員にアンケートを実施した結果、約1/4のライダーが「スーパースポーツはネイキッドよりも怖い」または「難しい」と考えていることが分かった。

その理由を詳しく聞いてみると、じつは〝SS苦手派〞の本誌編集・藤田が挙げたのと同様の理由が多数登場。藤田の場合は、スポーツライディングへの興味は深いがサーキット走行の経験が豊富にあるわけではない。

本誌が主催するサーキット走行会のライディングパーティ(通称ライパ)には、サーキットビギナーや「走るのは年に1〜2回」なんていう参加者も多くいるが、藤田はそういうライダーに近い立ち位置だ。

ここに挙げた怖さの理由に「超同感!」と藤田。もしかして皆さん、同じ悩みを抱えているのか……。

読者が感じている〝スーパースポーツのココが難しい!〞

パタッと倒れてしまいそうでつい身体に力が入る

姿勢が低いから視界が狭く近くばかり見てしまう……

前傾姿勢を強いられた結果、どうしても下ばかり見てしまい、視界の半分は愛車のメーターまわり。公道では意識していないと周囲の交通状況を広く把握できず、余計に疲れる。サーキットでも、ネイキッドの方がコースの進行方向を先のほうまで見渡せて、結果的に速く上手に走れる気がする……。実は手首が痛いのをガマンして乗っている

コースの先を見ようとすると顎が上がって首が痛い……

シートもステップも高いから地面が遠くて怖く感じる

現代のSSはとにかくパワフルで加速にびびってしまう

リアタイヤのグリップが感じにくい

強くブレーキを掛けるとリアが浮きそうな気がする

スロットル操作に敏感でギクシャクしやすい

「いくら電子制御満載とはいえ全開は怖いから、ある程度のところでスロットルを操作して……」と思ったら、エンジンのレスポンスが敏感で、ちょっとしたことでギクシャク。コース上にギャップがあれば、そこを通過したときに体勢が乱れてスロットルがちょっとだけ開き、それで加速なんてことも……。コーナリング優先の設計が難しさの要因になっている

「もちろんスーパースポーツも、市販車の多くはタンデムを含む公道走行を考慮した設計が施されていますが、とくに各社のフラッグシップとなる1000㏄前後のモデルは、その存在意義として『レースで勝つため』とか『速く走るため』ということが大きく、だからこそこのような設計になっているわけです」

中野真矢さんは、スーパースポーツとネイキッドの違いを、〝馬〞に例えて以下のように説明する。

「バイクを〝鉄馬〞なんて表現することはありますが、スーパースポーツは競走馬、ネイキッドは観光や趣味の乗馬用というイメージ。TV中継などで、競走馬のジョッキーが鞍の上で腰を浮かせ前傾姿勢で馬を走らせているのを見たことがある人も多いと思います。じつはスーパースポーツもあれと同じで、サーキットで速く走らせているライダーの感覚としては、『シートに座っている』のではなく『シートの上で操っている』。そしてスーパースポーツは、速く走らせるための操縦がより的確にできるライディングポジションになっているというわけです」

これは、ポジションだけでなく、馬の〝能力〞も同じで、観光乗馬ならポニーでも役割を果たせるが、競走馬は一般的にサラブレッド(の中でも血統に優れた一部)が必須となるように、同じバイクでもスーパースポーツには速く走らせることに特化した設計が求められる。

馬にも芝やダート、障害などがあるように、バイクにもさまざまな競争方法がある。その中で、スーパースポーツがメインで想定しているのはサーキットでの周回。必然的に、「舗装路での加速・減速・旋回」をテーマに性能が磨かれている。そこにネイキッドのような「快適性」や「親しみやすさ」の項目はない。「生粋のスポーツバイク」であることが、スーパースポーツと接したときに怖さや難しさを感じる要因なのだ。

スーパースポーツは“速く走るため”のカタチ

ネイキッドは“快適に走るため”のカタチ

MotoGPマシンのポジションはSSよりもキツいのか?

「最近のMotoGPマシンは本当にシートが高く、しかもサスペンションがハードであまり沈まないので、身長168㎝の私だと停車しているときに片足ツンツン状態。もちろん、市販のスーパースポーツと比べて、シートに対してハンドルも低めにセットされています」と中野さん。ちなみに、「以前、ジョナサン・レイ選手のSBKカワサキマシンに乗りましたが、あれもかなりシートが高くてヤバかった……」と振り返っていた。次ページ【ライディングフォームで怖さは軽減できる!】

ライディングフォームで怖さは軽減できる!

「スーパースポーツに対する過度な恐怖心は、ライディングフォームの見直しで克服できます!」

中野さんはこのように自信を持つ。

「そもそもライディングフォームというのは、理想の走りを実現するためにとても重要。ライパでも参加された方々にフォームチェックを実施していますが、もしもフォームが走りにそれほど影響を与えないなら、アレをやる意味はないですから」

そして、多くの一般ライダーをライパで〝診察〞してきた中野さんだからこそ、「何より気にしてほしいのは前後の着座位置!」と話す。「スーパースポーツはリア上がりの車体姿勢やシート形状になっていることが多いので、極端な〝前乗り〞になっている一般ライダーがとても多いんです。燃料タンク後端と股間の間にスペースがないと、直線で伏せるときにお腹がタンクにつっかえるし、ハングオフでイン側に体重移動して外足の内ヒザあたりでタンクをホールドすることも不可能。ライダーが自由に動けないので、結果的にバイクの挙動がおかしくなり、怖さにつながってしまいます」

これを克服するためには、「最低でもタンクと股間の間に拳が縦1個分収まるスペースを!」と中野さん。サーキットでヒザを擦るならこれでもまだ少ないことも。「一般ライダーに多いのは、静止状態のフォームチェックでは完璧なのに、実際に走ると前乗り……というパターン。走行中も定期的に自分の着座位置をチェックして、自由に動ける位置を探ってください!」

ちなみに中野さん自身、「なにか調子が悪いと感じたときは、ステップの上に一度立ち上がって座り直す」と話す。さらに、「公道でスーパースポーツを走らせていると、いつの間にか前乗りなんてことも……」と。一流のプロでもこういう感じなので、一般ライダーはより頻繁にセルフフォームチェックしたい。

動きやすい位置に座れれば怖さは軽減できる

バイクの上で自由に動けないことが、適正な操縦を妨げて怖さを生む要因になりやすい。とくに重要なのは、シートに座る前後位置。あまり後ろ過ぎても手が伸び切ってしまうが、前過ぎると燃料タンクに身体の動きをジャマされてしまう。「走っているときも定期的に確認を!」と中野さん

バイクに乗るときは毎回基準になるポジションを確認

プロライダーは、ピットロードからコースインするときなどに、適正な着座位置を“探って”いる。経験に基づく感覚的な要素も多分にあるので、一般ライダーが簡単にマネできない部分もあるが、まずはステップに立ってそこからスッと腰を下ろした場所を基準にすると、前後位置を把握しやすい。

直線でしっかり伏せればバイクとの一体感が高まり安心

「直線区間でしっかり加速することでペースが上がり、結果としてタイヤが温まって本来の性能を発揮し、サスペンションも動くようになるのでピッチングが生まれ、走りのリズムが掴めるようになります」と中野さん。そのためには、バイクをフル加速させて速度を上げても怖くないフォームを獲得することが大切。プロレーサーほど極端でなくてもいいからしっかり伏せて、マシンとの一体感を追求したい。そのためには、やや後ろに座ることも必須となる。

つま先をステップに置けばバイクの上でアクションしやすい

スポーツライディングでは、母趾球あたりでステップを踏んで入力し、シフトチェンジやリアブレーキ操作のときに“踏み替え”するのが基本。「そのほうがステップワークで力を入れやすいですし、そもそもハングオフのときには内側のステップをつま先で踏んでいないと、足をしっかり開けません」

グリップの握り方で動きやすさが変わる

肩から直線的に腕を伸ばすようにハンドルを握ると、ハングオンの際にイン側の肘が突っ張りやすく、低い姿勢を保ちづらい。また右コーナーでは、手首が返しづらくなりスロットルをうまく開けられない。「よく言われることですが、ハンドルは横から包み込むようなイメージで握るのが基本」という

コーナリング中は外側のヒジをタンクに添わせるイメージ

「ホールドしようと意識しすぎるのはハンドルに余計な入力をする可能性もあるのでNGですが、コーナリング中に外腕の内肘あたりを燃料タンクに密着させるようなイメージを持つことも、姿勢を低く保つのに効果的」と中野さん。手首やヒジを柔らかく使って実践したい。

外足のヒザの内側をタンクにしっかり押しつける

「ハングオフでは、外足の内ヒザあたりを燃料タンクにしっかり押しつけてホールドすることがとても大切」と中野さん。「そのためにはシートの適正な位置に座ることが重要で、前すぎると窮屈になって内ヒザホールドは不可能」とレクチャーする。旋回中も着座位置に注意。

次ページ【硬いサスペンションがSSの難しさを助長している】

硬いサスペンションがSSの難しさを助長している

高速域からのハードブレーキなど、大きな荷重に耐えるため、スーパースポーツのサスペンションセッティングはネイキッドよりハード傾向だ。

「とくにサーキットビギナーの場合は、スピードレンジが低めなことが多く、速度域に対してサスが硬いことで、ピッチングや接地感、トラクションを感じづらく、これが怖さにつながることはあると思います」

中野さんはこう話す一方で、「じつは我々も、そう感じることはありますよ」と話す。

「スーパースポーツは、剛性のあるハイグリップタイヤがちゃんと温まり、コーナリングスピードが上がり、ハードブレーキングやフル加速が可能な状態にならないとうまく走れません。加えてライダーもマシンに順応して初めて、サスが本来の機能を発揮すると考えています。私がスーパースポーツに乗るときも、最初の数周はサスだけでなく、全体的にカチッと硬い印象を持つことは多々あるんです」

だからこそ中野さんは、このようにアドバイスする。「初めてスーパースポーツに乗って、すぐに拒絶しないこと。最初の数周で、『スーパースポーツは難しい』とか『怖い』と結論づけるのは早計です。スーパースポーツのオーナーが久々に乗るようなときも、短時間で判断せず、ライダーが慣れるまで待ってほしいんです」

しばらく乗り込んで、それでもやっぱり「サスが硬い」と感じた場合は、調整機能を活かしてセッティング変更してみるのもありだ。

「サスセッティングというのはライダーがどう感じる次第なので、何が正しいとか、柔らかければ絶対に安心感を得られるというものでもありません」と中野さん。そういう大前提の上で、中野さんがオススメするのは、「柔らかいほうから、足りないと感じたら少しずつ足していく、大定番の方法」とのことだ。

SSを難しく感じるサスペンション“負のスパイラル”

- SSのサスはなぜ硬い?

- 大柄な欧米人が、サーキット走行することも想定

- ハイパワー&高荷重に耐えるための設計

- 硬いことのメリットは?

- ハードブレーキの際などには最後まで踏ん張れる

- 路面状況の情報などがライダーに伝わりやすい

- 硬いとなぜ怖い?

- 弱いブレーキだと車体のピッチングが分かりにくい

- 鋭く曲がる姿勢を作るため、より強いブレーキが必要になる

- サスが敏感に反応することが、逆に不安な印象になる

“鋭く曲がる”に重要なピッチングモーション

ピッチングは、走行中のバイクを真横から見たときに、重心を中心として前後に弧を描くような動きのこと。フロントブレーキを強くかけると、フォークが沈んでキャスターが立ち、車体が“曲がりやすい”姿勢になる。また、フロントタイヤが潰れることで接地面が増え、荷重により制動力も増す。

ネイキッドは比較的柔らかくピッチングが分かりやすい

一般的にはスーパースポーツよりサスペンションはソフト。そのため、緩めのブレーキングやスロットルオフによるエンジンブレーキだけでもフォークが沈みやすく、車体の動きも分かりやすい。また、細かな路面の情報などは伝わりにくいので、挙動が安定しているように感じ、安心感に繋がる。

前輪を強く路面に押しつければ安定感が増して怖さも軽減される

「よく『ライディングでは腕の力を抜いて』と言われますが、ブレーキングのときは対象外。上体を起こし、しっかり腕を突っ張って身体を支えます。でもギュッとハンドルを握るのはこれまた間違いで、ヒジの関節をロックして腕を突っ張り棒のように使うイメージ」と中野さんはレクチャー。

SSは腰をずらした方が後輪に荷重できて安定する

「ハングオフして低い姿勢を保って曲がるほうが、マスの集中により安定感が増すし、その結果としてペースも上がるので、立ち上がりではしっかりリアに加重できます」と中野さん。「お尻の割れ目が、イン側のシート端にくる位置までずらすのが基本」とのこと

ブレーキ前から腰をずらせば車体に不要な挙動を与えない

「ハングオフはしたいけど、姿勢づくりが難しい」というビギナーも多いはず。ならばブレーキングの前に腰をずらしてしまおう。旋回直前の一瞬に複数の動作をするのは難しいし、車体に余計な挙動を与えてしまう。また、制動時の下半身ホールドは、外足の内側で行う

レインモードでサスを柔らかくするのも手だ

「電子制御セミアクティブサスペンションの場合、ライディングモードと連動して足まわりの設定が切り替わることもあります。もちろん任意の仕様にも、工具ナシで簡単に変更できます。まずは、柔らかくする方向で、気軽に試してほしいです」と中野さん

MotoGPマシンのサスはやっぱり硬いの?