世界初?! 中野真矢がドゥカティ スーパーレッジェーラを一気乗り!

ドゥカティにおける“究極の市販車”のひとつがスーパーレッジェーラシリーズ。これまで3モデルが、それぞれわずか限定500台のみ生産されてきた。そんなスーパーレッジェーラが一挙に5台、しかもそのうち2台はカスタム仕様! こんな特別すぎる試乗に、元MotoGPライダーの中野真矢さんも興奮を隠せない。日本初の一気乗りで、夢のようなリミテッドマシンの世界をお伝えしよう。

DUCATIの最高峰が集結!

試乗を終え、中野真矢さんからは珍しく疲労の色がうかがええた。普段の市販車試乗でも、手を抜いているわけではない。しかしこの日ばかりは〝モード〞が違った。

「相手が相手ですから、いつも以上に本気で対峙しなければ。久しぶりに現役時代を思い出しましたよ」

ドゥカティが世に放った限定500台×3世代のスーパーレッジェーラは、元MotoGPライダーを本気にさせた。しかしその理由は、これらのマシンが希少だとか高価だからではない。スポーツバイクとしてのポテンシャルが、極めてハイレベルにあったからに他ならない。

「とはいえ大前提として、どのモデルも意外と乗りやすい。ただしそれは、発進しやすいとかツーリングで快適なんて意味ではありません。ほぼ生粋のレーシングマシン。はっきり言って乗りこなすのは簡単ではないのですが、非常にまとまりが良くて、細かい部分まで徹底的に煮詰められているという感触があります。スゴくパワーはあるけど曲がらないとか、ガサツな雰囲気なんて皆無。このマシンたちを生産するにあたり、ドゥカティの開発陣が徹底的に走行テストしてきたのだろう……と想像できます」

スーパーレッジェーラとは、英語とイタリア語を掛け合わせたもので、日本語で「超軽量」という意味。中野さん曰く、「かなり仕上がっているレーシングマシンの感触」というスペシャルマシンの世界を、大々的に紹介しよう!

その歴史は2013年のEICMAから始まった!

1199 SUPERLEGGERA:市販車の歴史上最強となるパワーウェイトレシオを実現

MotoGPマシンレプリカとして’08年に限定発売されたデスモセディチRRに次ぐドゥカティ渾身のリミテッドエディションとして、’14年に500台限定販売されたのが1199スーパーレッジェーラ。1199パニガーレシリーズのうち、レースホモロゲーションモデルとなるR仕様をベースに、マグネシウム合金製のモノコックフレームと前後ホイールを軸に軽量化を図ったモデルだ。乾燥重量はわずか155㎏に抑えられ、これはMotoGPクラスに当時設定されていた160㎏の最低重量を5kgも下回る。

この実現に貢献したのは、フレームとホイールだけではない。リアサブフレームや外装類はカーボンファイバー製で、エキゾーストはほぼチタン合金製。リチウムイオンバッテリーを搭載し、エンジンや車体に使用するボルトやナットもチタン合金製とされた。さらに細かいところでは、ドライブチェーンを520サイズとして、ドリブンスプロケットはアルミ合金製に。リアサスペンションのスプリングもチタン合金製だ。

車体の軽量化がメインテーマの一方で、夢のようにエキサイティングな走りを求めてエンジンにも手が加えられている。スーパーバイクレーサー由来のピストンやチタン合金製のエキゾーストバルブ、タングステン製ウェイトが追加された超軽量クランクシャフトなどを採用。このエンジンは、ドゥカティのボルゴパニガーレ工場で1機ずつていねいに手組みされ、最高出力は200hpにまで高められた。

そして、当時の市販車世界最高となるパワーウェイトレシオを達成。現在よりも軽量だった時代のMotoGPマシンを操ってきた中野真矢さんをして、「まるで違和感がないレーシングマシンのような軽さ」と唸らせるパッケージを実現している。

しかし1199の登場は、あくまでも序章に過ぎなかったのだ。

Nakano’s Impression

「圧倒的な軽さはまさにレーシングマシンの領域です」

かなり身構えてコースインしたのに、拍子抜けするほど扱いやすい。リアの動きが分かりやすく、スポーツモードで走りはじめて1周目から膝を擦れます。そして、とにかく軽量。まるで違和感なくサーキットに飛び込んでいけます。レースモードに変更するとリアサスペンションが入り過ぎて立ち上がりで浮きやすいので、より本気で走らせるならサスセッティングをしたくなるけど、スポーツモードでのバランスは最高。コーナー進入のシフトダウンで少しリアが出ますが、その状態でうまくコントロールできます。レースモードにしてもドッカンパワーではなく、高回転域の力強さが増されてパワーバンドがハッキリする感じでした。

1199R 用をベースに、スーパーバイクレーサー譲りの2本リング仕様ピストンを採用。エキゾーストバルブもチタン化

次ページ【1299 SUPERLEGGERA】

1299 SUPERLEGGERA:カーボンフレームを採用したLツイン最後の怪物

第1世代ではマグネシウム合金を軽量化の大きな武器としていたスーパーレッジェーラだが、初代から3年後に登場した1299では〝カーボン推し〞に路線変更。モノコックフレームと片持ち式スイングアームと前後ホイールをカーボンファイバー製とし、排気量アップを果たしつつも乾燥重量増をわずか1kgに抑えた。リアサブフレームや外装類にも1199に引き続きカーボンファイバー素材が使われた、まさに全身カーボンのモンスターだ。

ちなみに中野さんは「軽いけど接地感がないわけでも、変にカタいわけでもない。カーボンに対する印象が変わりました」と話している。

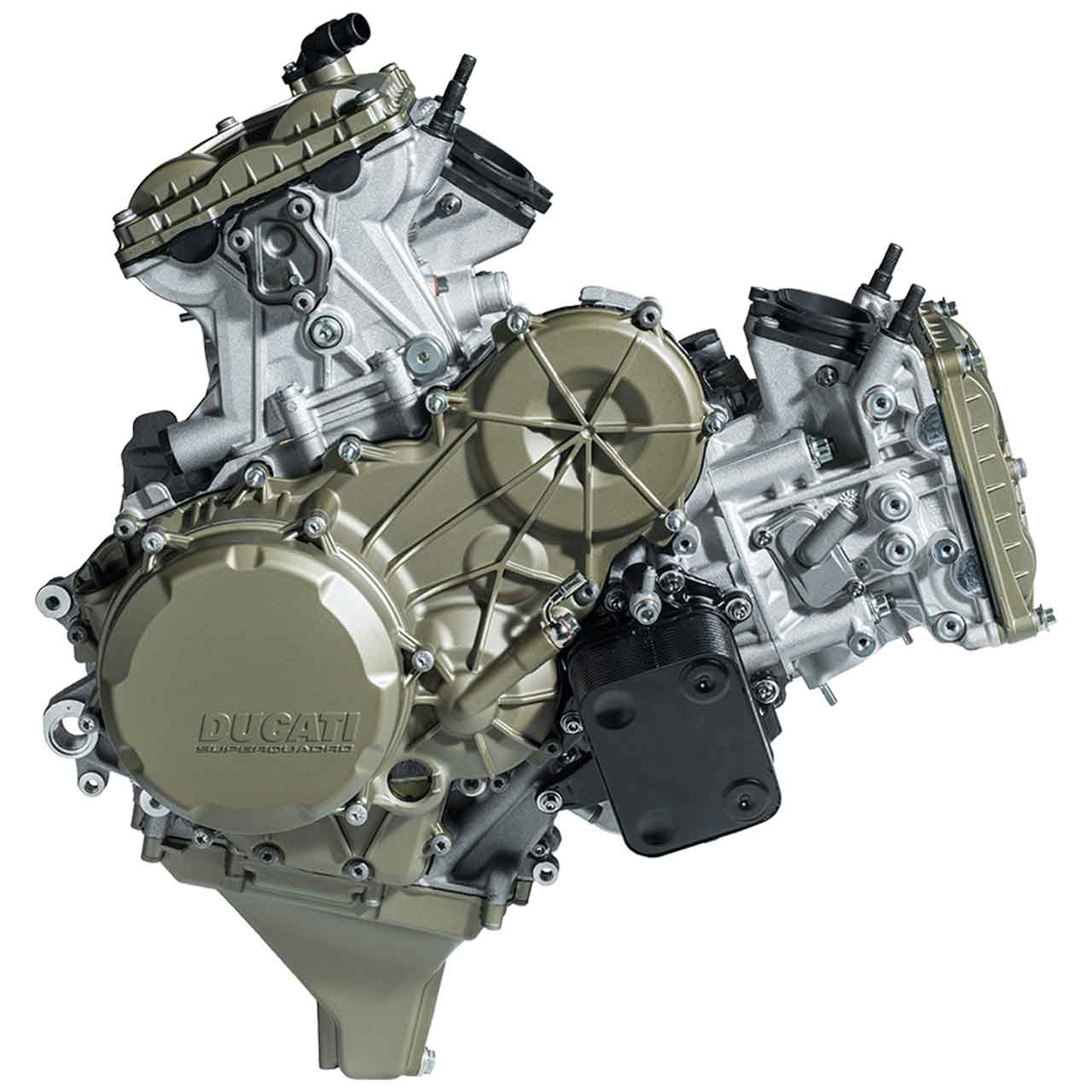

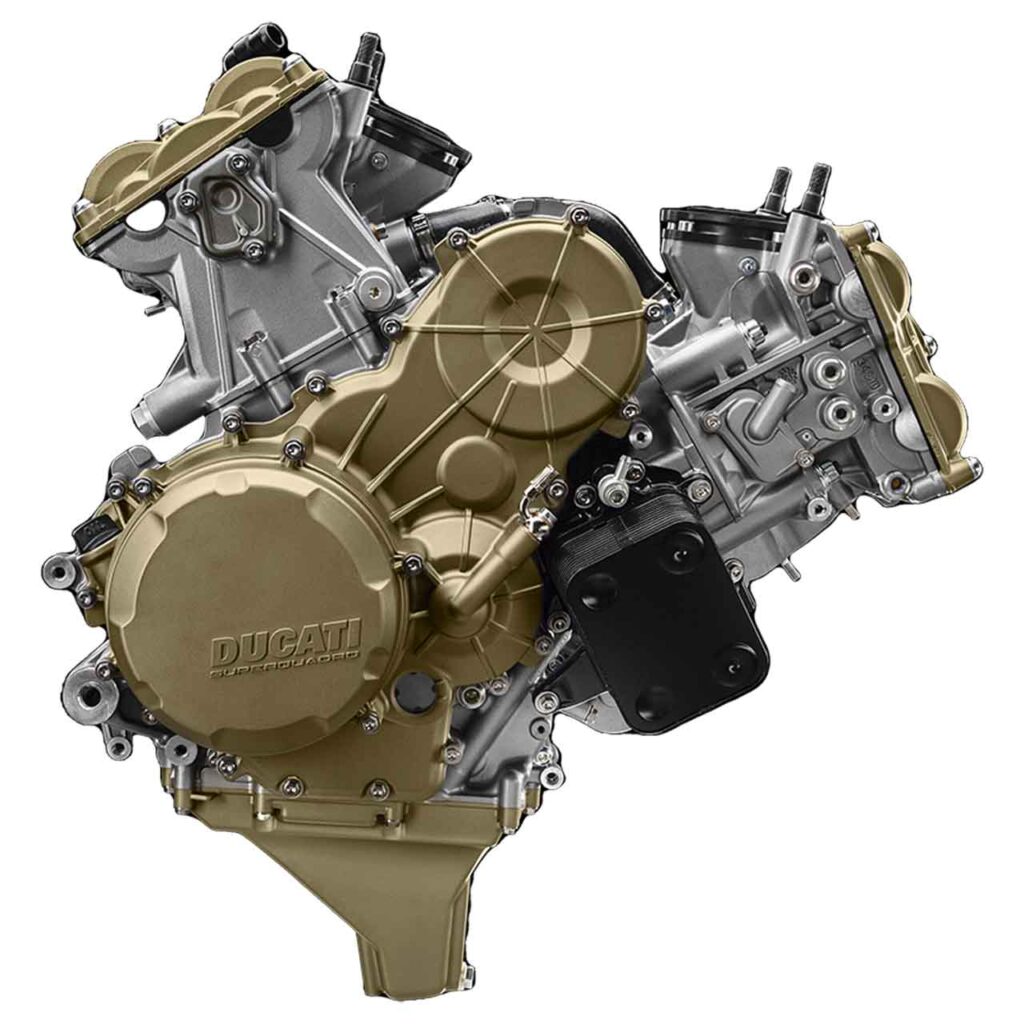

一方でスーパークアドロ・デスモドロミックエンジンは、排気量が1285㏄に拡大。1299パニガーレ用と比べて、圧縮比アップやシリンダーライナーのアルミ化、専用開発された吸排気ポートを備えたシリンダーヘッドの採用をはじめとする徹底したチューンが加えられ、最高出力は215hpにまで達した。これはドゥカティの市販Lツインモデルとしては史上最高スペックで、現在も破られていない。

1299スーパーレッジェーラで見逃せないもうひとつの大きな進化は電子制御。ドゥカティ市販車として初めて、6軸IMU(慣性計測ユニット)をフル活用したDVACエレクトロニクスパッケージが搭載された。これにはトラクションコントロール、スライドコントロール、ウィリーコントロールが含まれ、モトGPマシンに近い制御をライダーにもたらす最初のドゥカティ市販車となった。さらに、エンジンブレーキコントロールやボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティデータアナライザーも標準装備されている。

このマシンが誕生した翌年、ドゥカティはフラッグシップをV4に変更。1299スーパーレッジェーラこそがLツインの完成形となった。

Nakano’s Impression

「驚くほど、扱いやすく進化2気筒の最高到達点です」

1199と比べてスムーズ。全開にしている時間は明らかに長く、スポーツモードで乗っているとまるで600ccのようです。そこからレースモードに切り替えて、リアタイヤをより潰したりスライドさせたりできるようになると、いよいよ本領発揮。こちらも乗り方を変えて対処しましたが、ここでも異常に扱いやすくて、でも速い。とても不思議な感覚です。リアの動きがわかりやすい車体もポイントなのですが、それ以上に賞賛したいのはスロットルを開けた瞬間のエンジン。ドンつきなんて皆無だし、速く走るほどライダーの感覚と合ってきます。“燃えはじめ”が最高に気持ちよく、完璧なセッティングが施されたキャブレターマシンのよう!

エンジンは1299パニガーレより2.1kg軽量。吸排気系バルブの拡大、2本ピストンリングピストンや砂型鋳造クランクケースも採用された

次ページ【1299 SLC Build by MOTO CORSE】

1299 SLC Build by MOTO CORSE:レーシングキットによって秘めたる戦闘力が覚醒した!

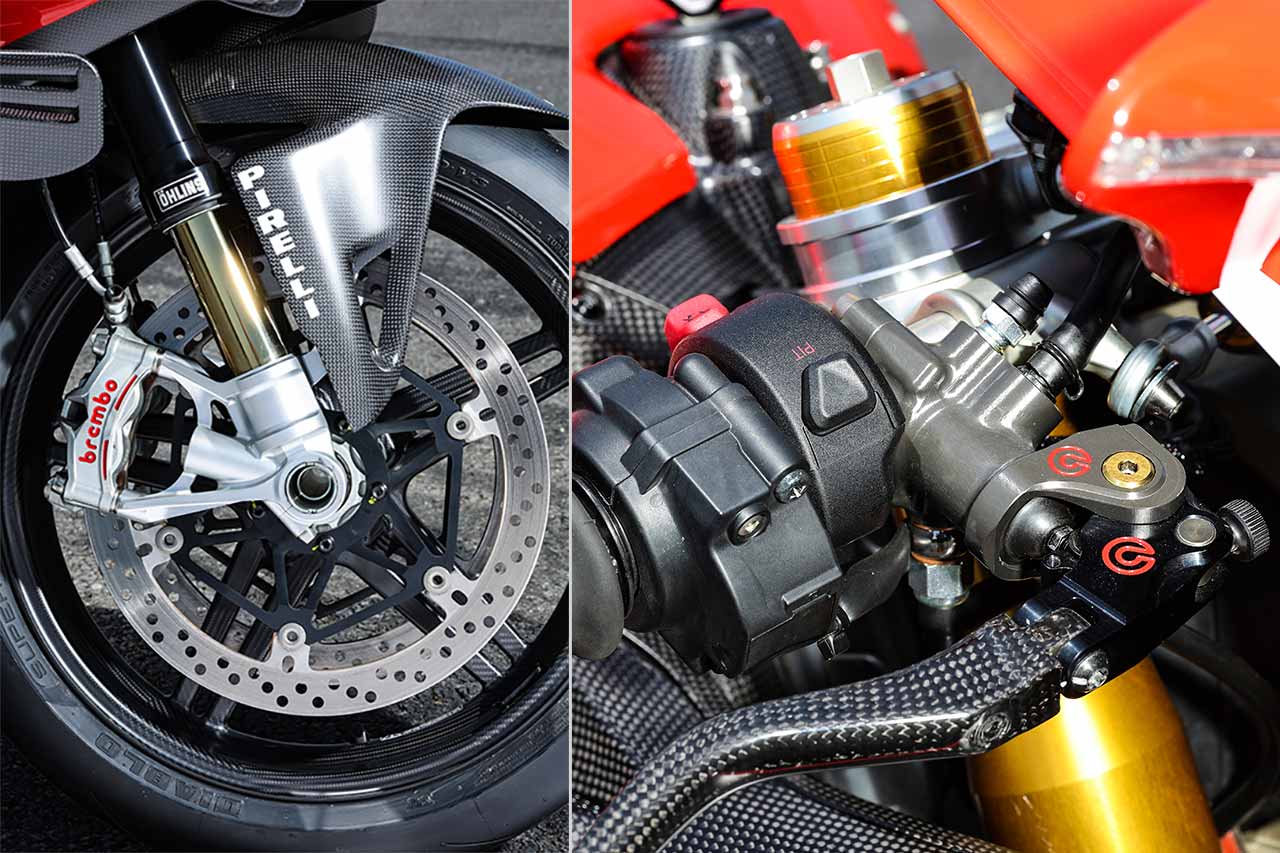

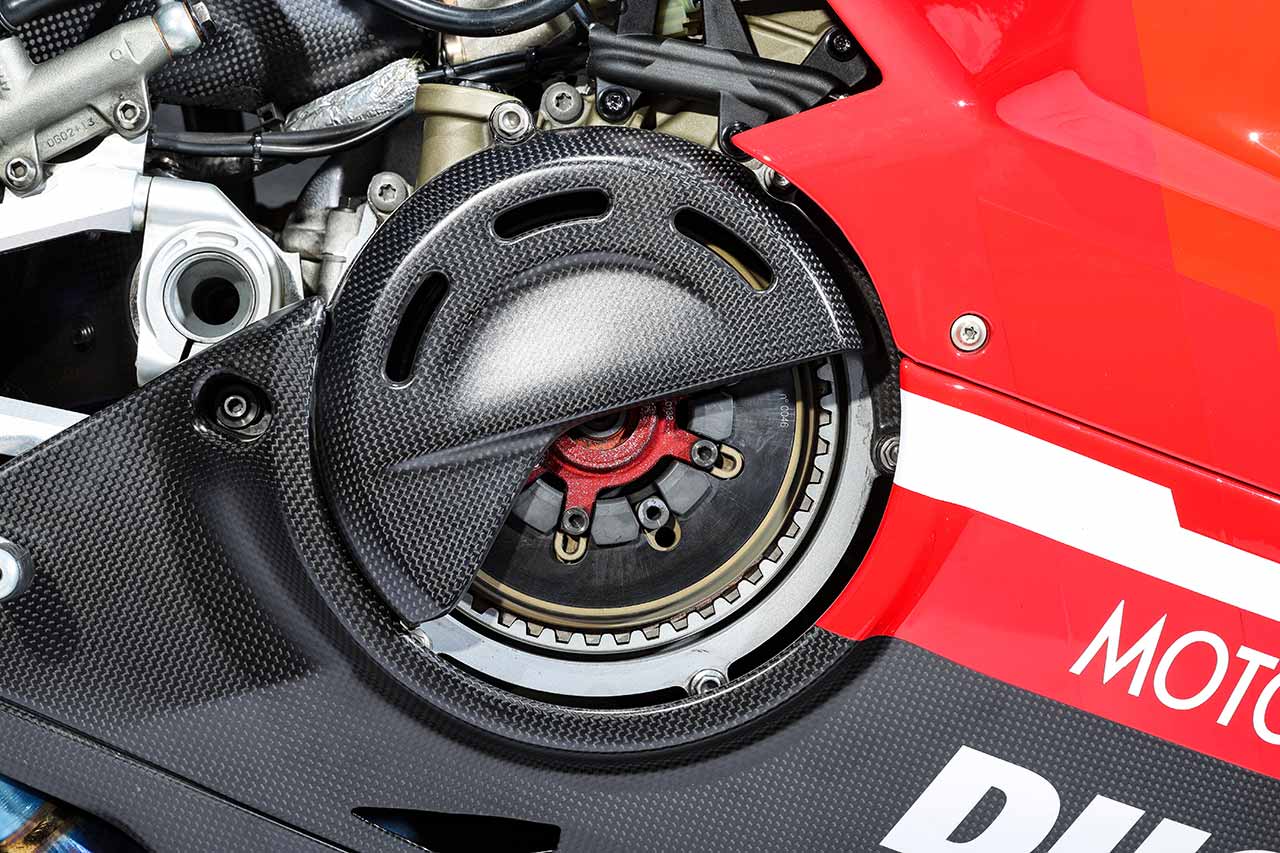

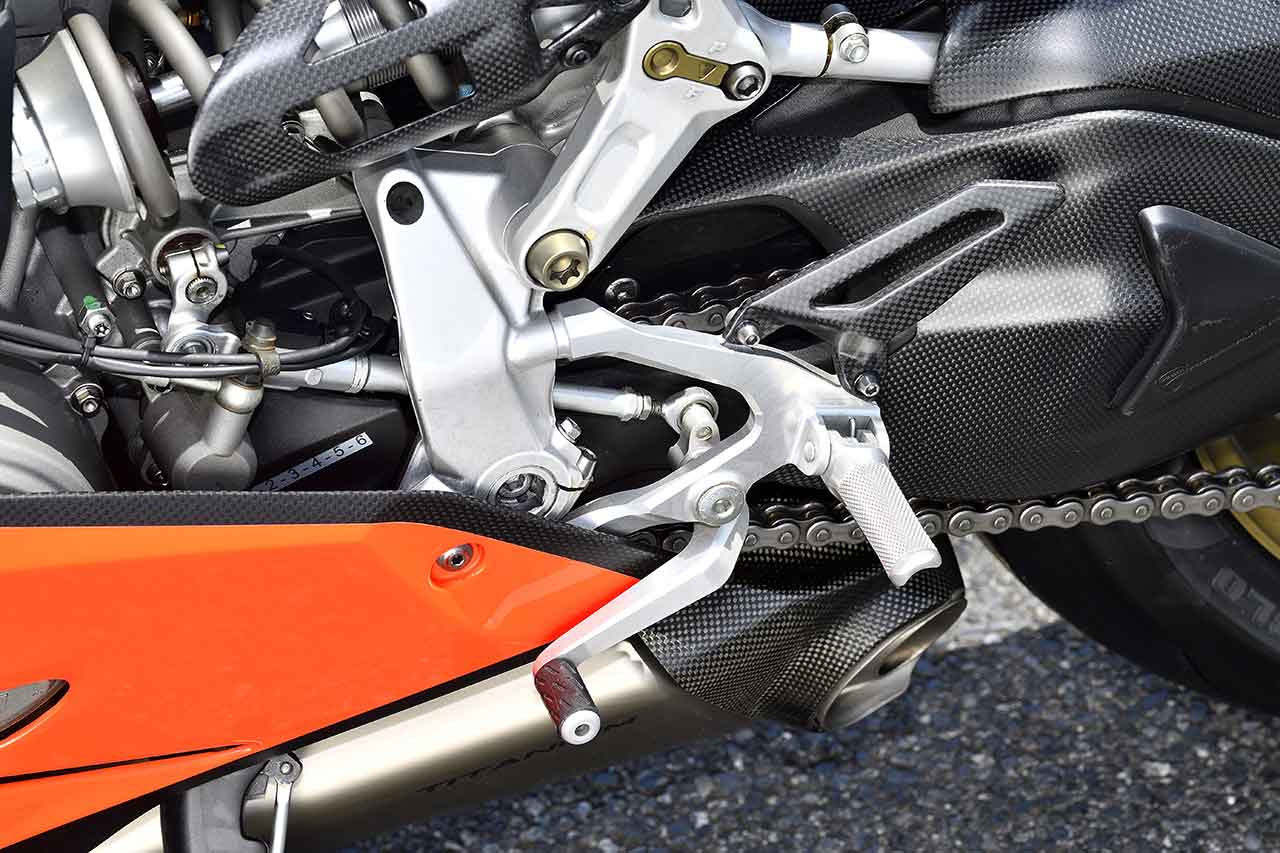

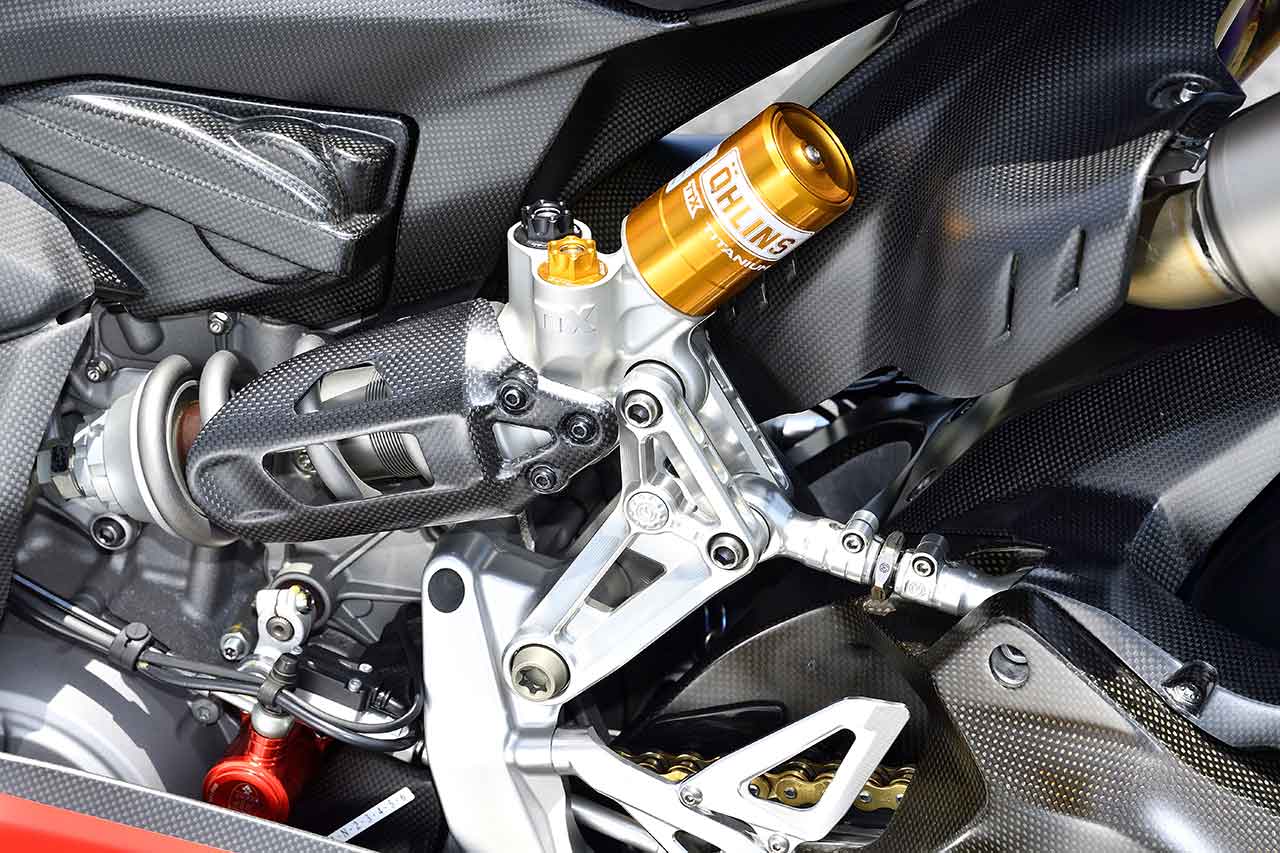

そもそも非常にレーシーな車体構成とスペックを誇る1 2 99スーパーレッジェーラを、〝本物のレーサー〞により近づけるべくモトコルセがカスタマイズしたのがこの1299SLC。新車付属のレースキットに含まれるアクラポヴィッチ製チタニウムレーシングエキゾーストキットに換装し、専用のエンジンマップに書き換え。SBK仕様のフロントフォーク(オーリンズ製FGR300)、カーボンセラミック製のフロントブレーキディスク(モトコルセ/シコム製)、レース仕様のCNCモノブロックフロントブレーキキャリパー(ブレンボ製P434/38)とCNCラジアルマスターシリンダー(ブレンボ製GPタイプ19×18㎜)、ドライクラッチコンバージョンキット(STM製EVO -GP)などで武装する。

「スタンダードと比べて、発進時の低速走行時やタイヤのウォームアップに少し気を遣うように……」という中野さんのコメントからも、スタンダードよりもレーシーな雰囲気であることがうかがえる。

ただし全体的に乗りづらいというわけではなく、「尖った性格になって操るのに体力を使う反面、速度域が上がればピタっとハマるし、使いこなせたときの快感も絶大」と中野さん。とくに惚れ込んでいたのはフロントブレーキのコントロール性だが、SBK仕様のフロントサスペンションも、

「現状ではカチッとしていて最初は動かすのに苦労しましたが、ペースが上がってくると、『あ〜、これだよ、これ!』という感じ」と、元MotoGPライダーを納得させる要素となっている。

前述したパーツ以外にも、リアショックのリンク関連やステップバーなどにもモトコルセオリジナルパーツが導入され、秘めたる戦闘力を徹底的に底上げ。モトコルセが考える、「Lツインのスーパーレッジェーラはこうあるべき」が具現化されている。

Nakano’s Impression

「僕が追い求めていたブレーキタッチがここにある」

スタンダードとは別物。かなりパワーがあるので、タイヤがドライブするポイントを探して、グッと前に押し進めるような乗り方を心がけました。スロットルを20%開けたようなところで前に進むポイントがあり、これをきっかけに再び旋回力を生むことができるのも魅力です。フロントブレーキの違いは絶大。レバーを握ったぶんだけ効くのもそうですが、離したときもわずかに抵抗を残しながらリリースされる。一般的なブレーキが5段階だったとしたら、このマシンは10段階。これはまさに、僕がMotoGP時代にこだわり続けてきたブレーキのフィーリングです。久しぶりに味わいました。これに乗ったら、もう戻れませんよ!

次ページ【SUPERLEGGERA V4】

SUPERLEGGERA V4:MotoGPの技術で実現した、歴代最大パフォーマンス

パニガーレシリーズのフラッグシップがV4に刷新されて以降も、ドゥカティは軽量でイノベーションに満ちたリミテッドモデルの開発をストップすることはなかった。

’20年2月、再び限定500台で発表されたスーパーレッジェーラV4は、カーボンファイバー製のフロントフレームとリアサブフレーム、前後ホイールとスイングアームと外装類を採用するという、1299時代の基本路線を踏襲しながら、さらに最新の技術を惜しみなく導入したモデルとして発表された。

このモデルで注目を集めたのは、MotoGPマシンのデスモセディチGP16から派生した上下2段構造かつ巨大なバイプレイン・ウイングレット。同時に、同じくカーボンファイバー製のフェアリングには、デスモセディチGP19からフィードバックされた形状や素材が使われた。

エンジンは、レース用ホモロゲーションモデルのパニガーレV4Rが搭載していたデスモセディチ・ストラダーレRをベースに、専用の機械加工鍛造クランクシャフト、チタン製コンロッド、2本リング仕様のピストン、バルブコレット(テーパーコーン)を使用したチタン製吸気バルブ、軽量化されたカムシャフトとギアチェンジドラムを採用。STM製EVO -SBK乾式スリッパークラッチが標準装備され、軽量化のためにプレートセットは通常より1枚少ない8枚仕様としている。

もちろん、電子制御も最新。登場から2年が経過した現在でも、市販車としては最高峰のレベルにある。

オーナーに対するケアにも力が入れられ、新車購入者特典として、1299SLと同じく、SBK世界選手権マシンを試乗できるチャンスが提供された。さらに、30名限定の販売プログラムとして、MotoGPマシンのデスモセディチGP20を試乗する権利も設定。スーパーレッジェーラのオーナーは、特別な存在なのだ。

パニガーレV4R用のデスモセディチ・ストラダーレRエンジンがベース。軽量カムシャフトなどを装備する

次ページ【V4 SLC Build By MOTO CORSE】

V4 SLC Build By MOTO CORSE:数々のレーシングパーツで究極のパフォーマンスを手に入れた

スーパーレッジェーラV4を、モトコルセがカスタムしたのがこちらのマシン。パワーユニットは、レーシングキットの一部となるアクラポヴィッチ製のチタニウムレーシングフルエキゾーストキットで、スタンダード+10hpの234hpまでパワーアップされている。

このマフラーキットを装着することで、乾燥重量は6.8㎏減。マフラー以外がノーマルなら乾燥で1502.2㎏と極めて軽量だ。

さらにモトコルセで、倒立フロントフォークをオーリンズ製のSBK仕様にチェンジ。フェンダーやA BSセンサーのアルミ製サポートと、チタニウムフロントアクスルシャフトは、モトコルセがCNCで製作している。リアモノショックはスタンダードのオーリンズ製TTX36だが、モトコルセがスプリングの変更などを施すセットアップ済みだ。

前後ブレーキにモトコルセ/シコム製のカーボンセラミックディスクを装備し、キャリパーはブレンボ製のレーシングタイプに換装。ブレーキパッドの最適化、マスターシリンダーやブレーキレバーなどのグレードアップも施されている。「スタンダードのスムーズな乗り味にも驚かされましたが、一度このカスタム仕様に乗ってしまうと、もう戻れません。ブレーキや前後サスペンションの性能もそうですが、なにより高揚感が違いますから!」

中野さんは、目を輝かせながらこのようにまとめた。

スタンダードがあくまでも公道の規制に合致する仕様なのに対して、カスタム仕様は、スーパーレッジェーラV4が持つポテンシャルをすべて引き出し、なおかつチューンを施したレーシングマシン。スーパーレッジェーラの真にあるべき姿とは、もしかしたらこれなのかもしれない。

Nakano’s Impression

「まるで、僕が戦っていた頃のMotoGPマシンのようです!」

とにかく……速い。シフトアップ時の落ち込みがまるでなく、頭がおかしくなるほどの加速感です。どこかの領域が突出してパワフルになっているわけではなく、全体的に力強さが増しているので、スタンダードと比べて乗りづらくなっているわけではありません。そして、1299のカスタム仕様と同じくフロントブレーキはとにかくコントローラブル。結果的にかなりコーナーの奥まで突っ込めるので、ライダーに求められる技術も増えます。お世辞抜きに、自分が現役時代のMotoGPマシンとほぼ同じ。市販車はどれに乗っても重く感じてしまうのですが、このマシンは現役時代に染みついた感覚との違和感がまるでありません。