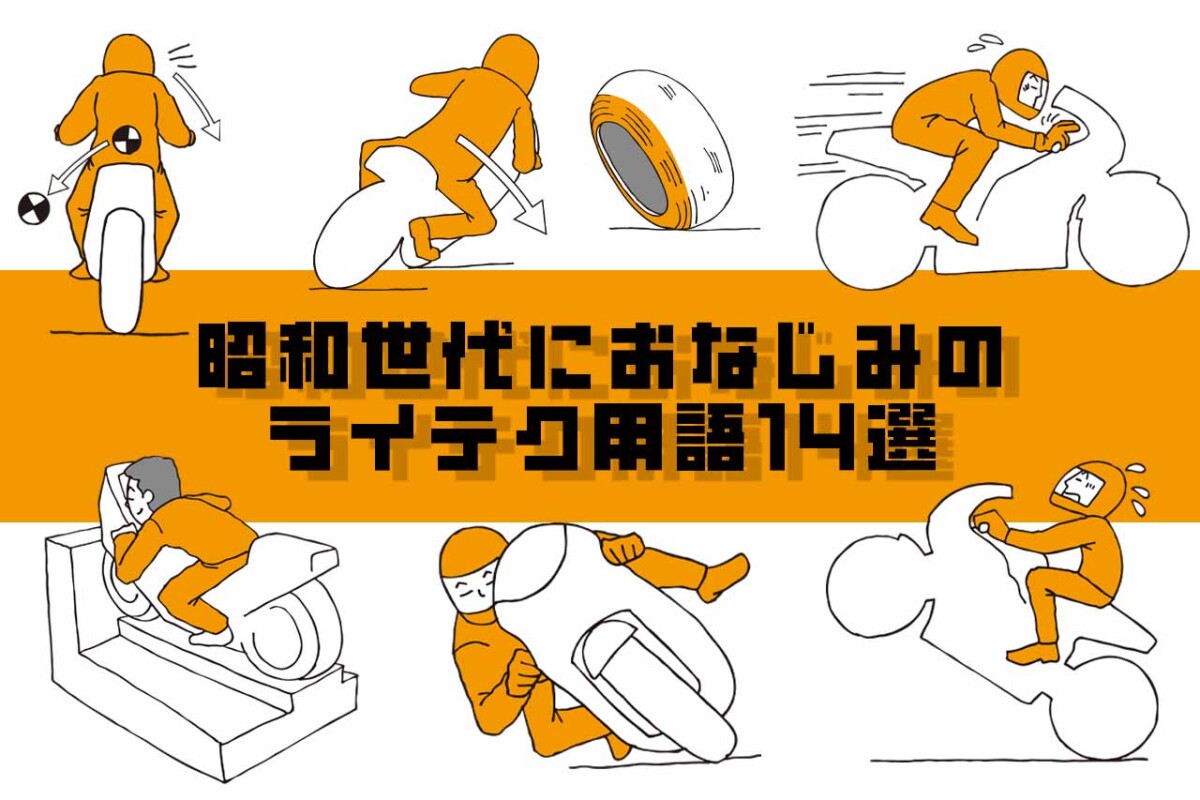

昭和バイク世代おなじみの懐かしのライテク用語14選【知っておきたいライテク用語】

「そういえば言ってたね」な昔の人気ワードたち

現在ではあまり使われなくなった、昭和世代にはおなじみのライテク関連用語について振り返ろう!

「カッコよく走りたい!」や「速くなりたい!」は、いつの時代も多くのライダーに共通。その探求の中で、レースシーンへの憧れ、ライテクに対する科学的立証の未熟さ、単なる勘違い、市販車に対する不満などから、多くの用語が生まれ、一般ライダーの間で浸透してきた。

今の若いライダーからしたら笑っちゃうかもしれないが、「運動中は水を飲むな」と言われて育った世代なら、甘酸っぱい記憶も蘇るはず!?

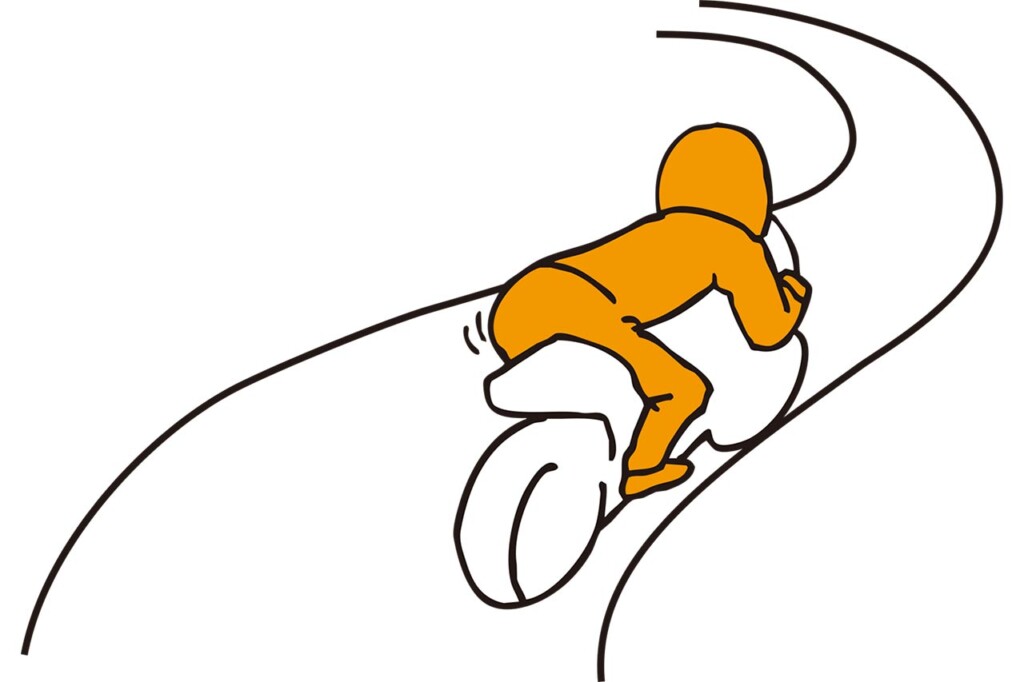

ハングオンする

バイクブームだった1980年代、イン側に大きく腰をズラして路面に膝を擦るフォームは、“ハングオン”と呼ばれていた。しかしこれは和製英語で、1985年にセガ初の体験アーケードゲーム機として発売された「ハングオン」の影響。

いつしか“ハングオフ”が主流になったが、ゲームに熱中した昭和世代はついつい“ハングオン”なのだ。

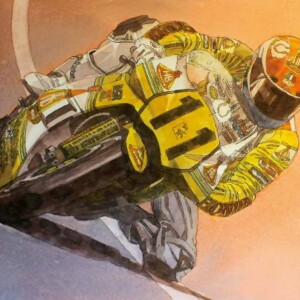

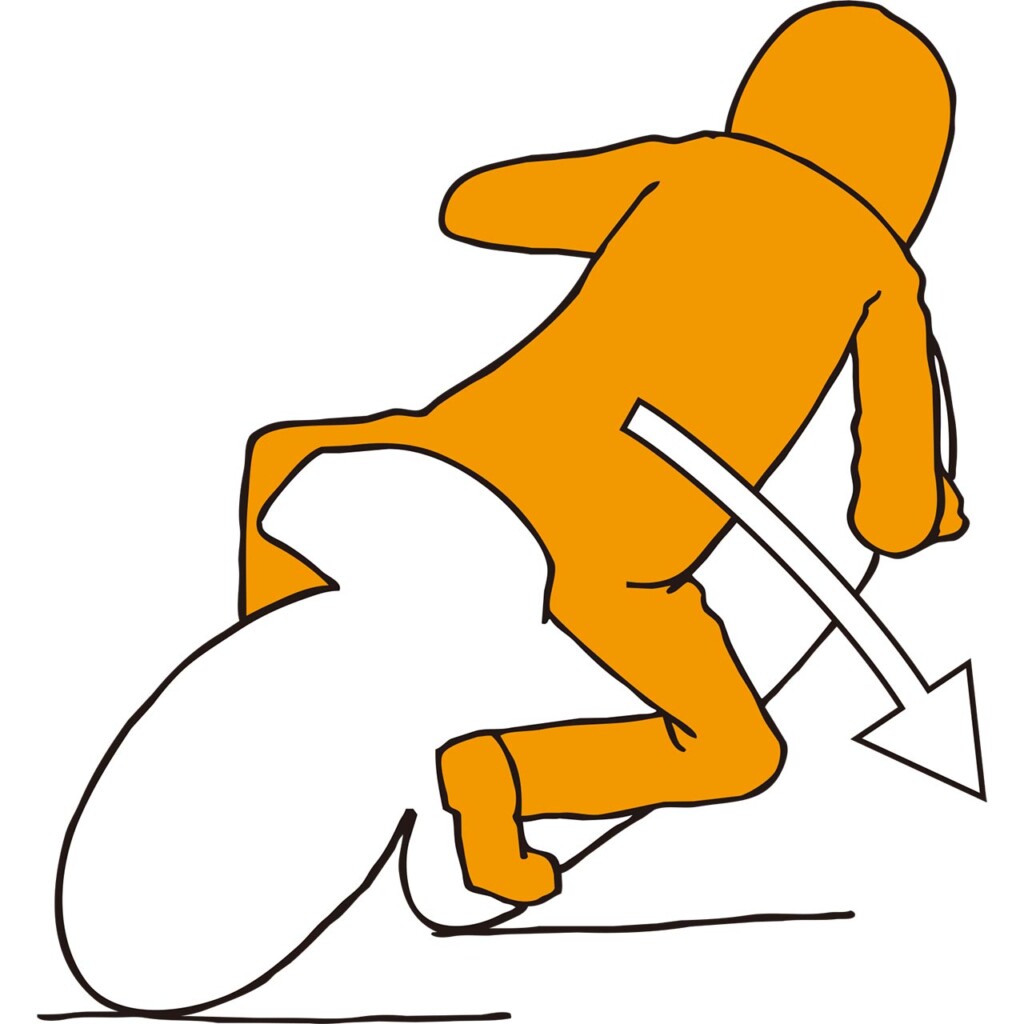

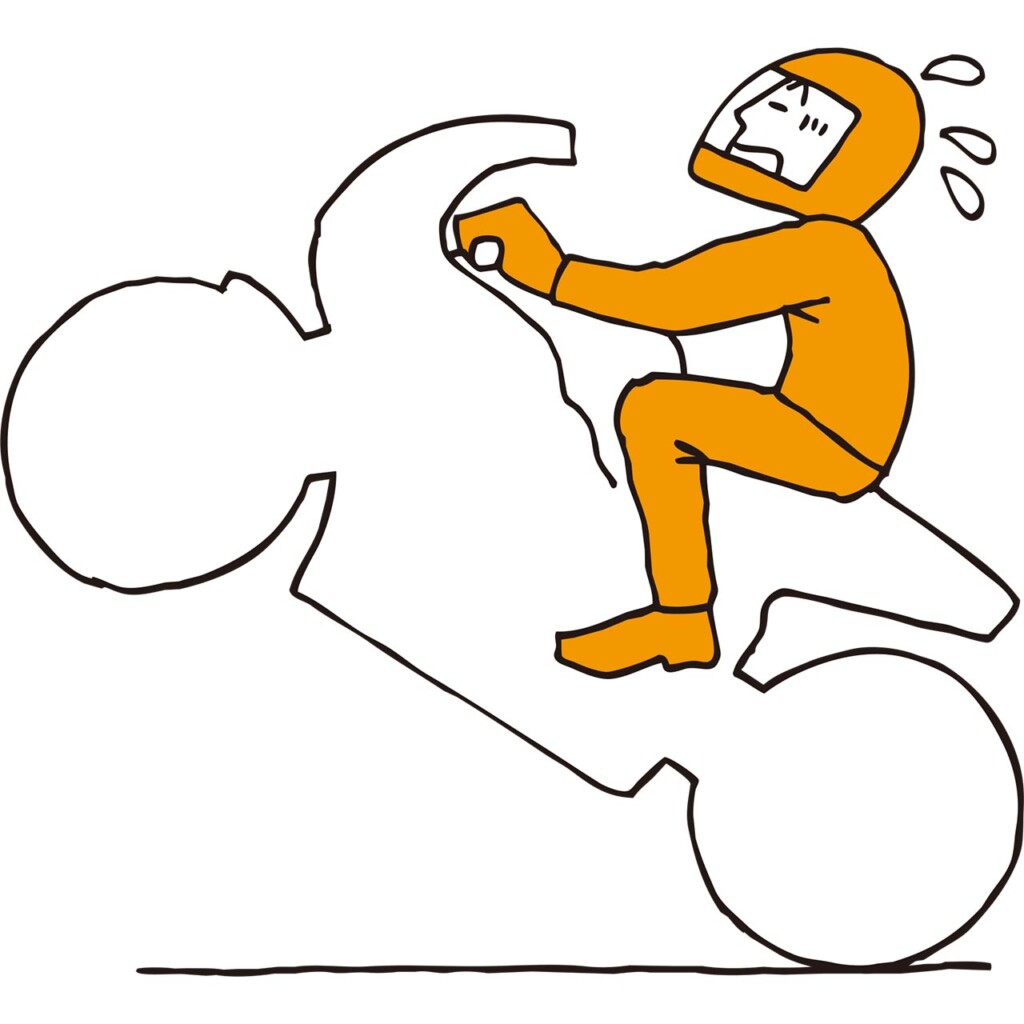

マモラ乗り

1980年代を中心に世界選手権GP500に参戦し、ホンダとヤマハ、スズキ、カジバのワークスマシンを走らせた無冠の帝王が、米国出身のランディ・マモラ。

そのホンダ時代、不足する前輪荷重を高めるため小柄なマモラが繰り出したのが、外足をステップから浮かせ身体を極端にイン側前方に落とす変則的フォームで、当時は多くのライダーが峠でマネをしていた。

速いライダーほど前乗り

たしかに1980~1990年代は、個性的なライディングフォームで速い“前乗り”のプロレーサーもいた。しかし振り返ってみると、1990年代までのフルカウルスポーツは、ハンドルが遠くて低く、燃料タンクは長め。

結果的に、よほど大柄なライダーを除けばシートの前側に座るほうがコントロールしやすく、その言い訳に使われていたような気も……。

コーナーには肩から入る

ミック・ドゥーハンの左コーナーや、「ノリック」こと阿部典史など、まさに“肩から”どころか“背中から”入るようなフォームで戦うGPライダーも多かった。

“前乗り”もそうだが、タイヤやサスペンションの性能が低かった1990年代あたりまでは、「ライダーが前輪荷重を補う」という考え方も浸透していたし、ハンドルも遠い傾向だったので……。

ブレーキを遅らせてツッコミ重視

かつてのレーサーは車体が軽量な2ストロークが主流で、市販車の場合もレーサーレプリカの中心的存在は2ストローク250cc。「なるべく高めの車速を保って旋回する」というライディングスタイルが普通だった。

そもそも現代の高性能スーパースポーツと比べたら速度域が低いので、ミスのリカバリーもしやすかった。だから“ツッコミ命”だったのだ

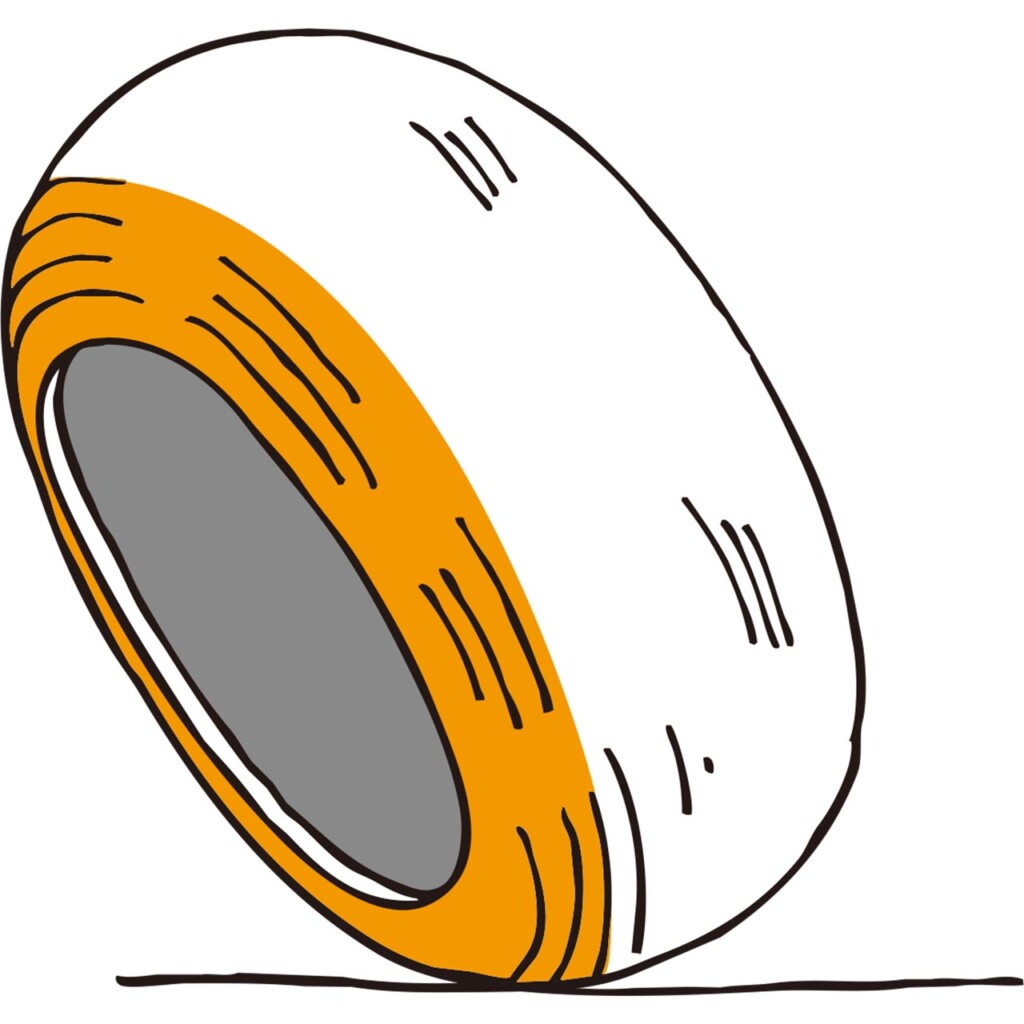

タイヤの端まで使って一人前

現代でもタイヤエッジの未接地部分を“アマリング”と呼ぶことがあるが、ライテク的には端まで使うことが“上手の証明”ではないし、そもそも前輪は端まで使う物ではない。

また、ラジアル構造のリアタイヤは、サーキットで荷重をかけて潰せば、それほどスピードを出していなくてもエッジまで接地する。どうしても端まで使いたいなら、ぜひライパへ!!

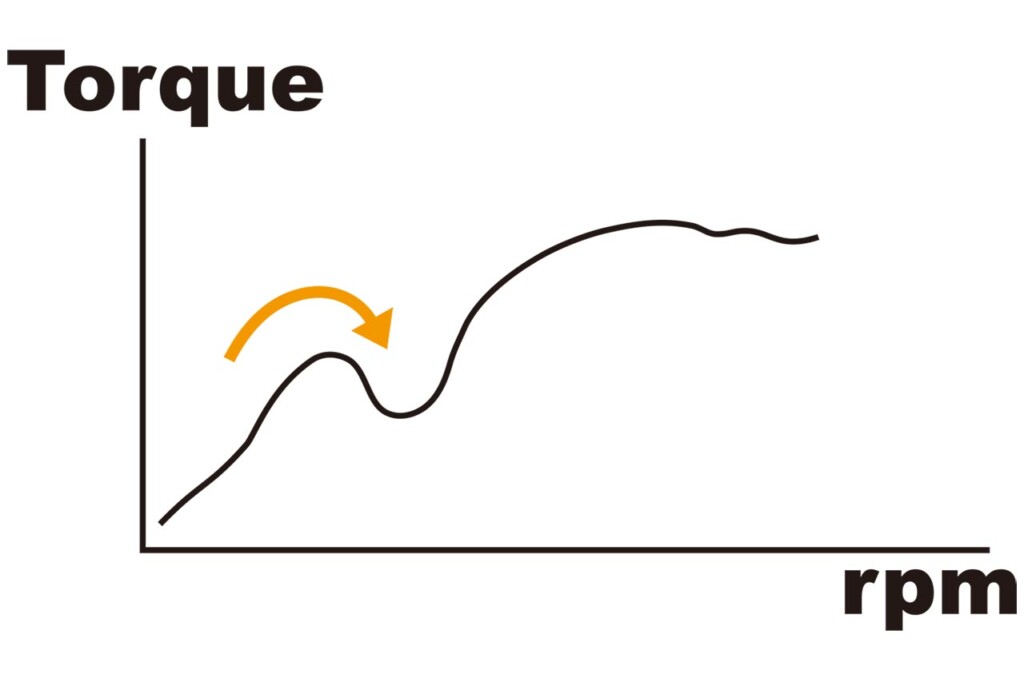

トルクの谷

低回転域からフルスロットルでレブリミットまで引っ張ったときに、加速が一度やや鈍るような感覚があるエンジン回転域がコレ。エンジン特性曲線図から、その有無を読み取ることもできる。

キャブレター時代にはよく話題になったが、インジェクション制御が高度化した現代では、カスタムマシン以外でこのワードを聞く機会は少なくなった

重心移動で鋭くバイク曲がる

約30㎞/h以下で軽量な車体なら、ライダーの姿勢変化による重心移動でも車体を傾けることはできる。

ただし、スポーツライディングでの“ハングオフ”による重心移動は、より大きなバンク角とつり合うための操作で、これそのもので鋭い旋回力を引き出していない。直進中に身体を左右にオフセットしただけでは、たいした変化にはつながらないのだ。

ドンツキがひどい

特にスロットル全閉状態からの開け始めで、ライダーの意図やスロットル開度とは裏腹に、エンジンのトルクが急激に立ち上がってしまう症状が“ドンツキ”。

かつてのインジェクション車や、じつは操縦性に優れると言われてきたキャブレター車にも、これが酷いバイクは少なくなかったが、電子制御システムの高度化により、近年は減少傾向にある。

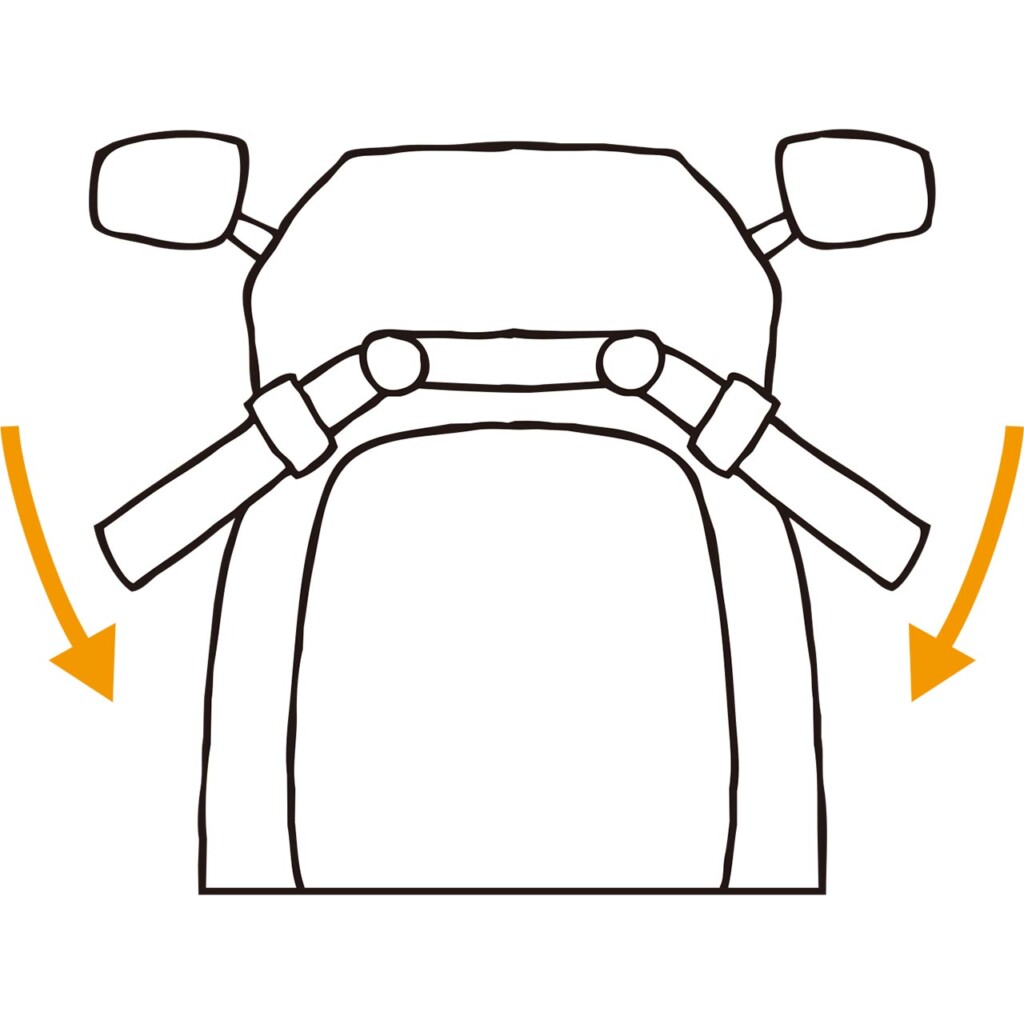

ハンドルを絞る

かつては、ハンドルが遠くて低く、絞りがキツいことが、スポーツバイクの象徴として扱われることもあった。とくに2ストロークレプリカは、車体そのものがスリムだったので、ハンドルを絞ってコンパクトなフォームにすることで、よりこの長所を活かせると信じていたのだ。

またハンドルの絞り角は、“肩から入る”を助長するアイテムでもあった。

腕の力は抜いてセルフステア

体重移動だけで絶対にバイクが曲がらないわけではないが、俊敏性や応答性や正確性の高さなどの理由から、ステアリング入力でバンク角を制御して旋回をコントロールするほうが支配的だ。

ただし、その入力量は低中速域だと微少で、なおかつ無意識でやっている人が多いため、セルフステア任せで曲がっていると勘違いしている人が少なくないのだ。

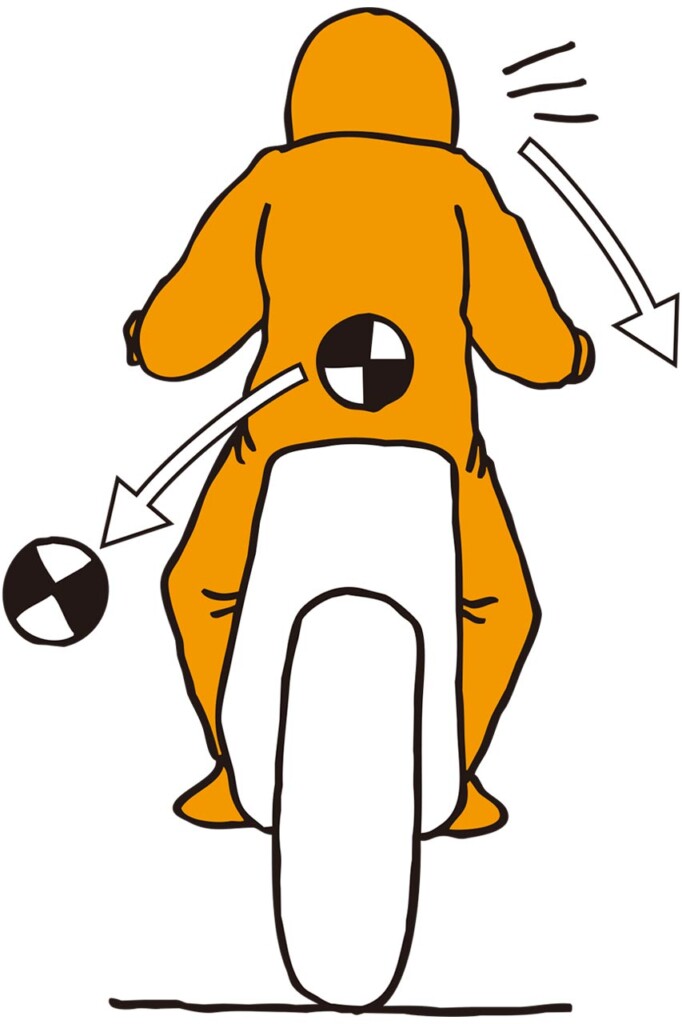

外足荷重/内足荷重論争

現代でも、ステップへの荷重そのものが旋回性に影響を与えると信じている人は少なくないが、1990年代には「外足荷重のほうが安定する」だの「内足荷重のほうが曲がる」など、とかく主張したがる人が多かった。

結局、調べてみればステップ荷重の役割は、身体のバランスを取ることや重心を移動することにあり、左右の調整が重要ということに……。

タイラ乗り

1980~1990年代に活躍した平忠彦の代名詞的テクニック。筑波サーキットのコース2000には、第1ヘアピンの手前に左、右と切り返すS字コーナーがあり、この区間をスムーズに走るための乗り方だ。

左ヘアピンに備えて、S字1個目の左をクリアしたらその姿勢のまま、2個目の右を車体だけ右に傾けてクリアする。現在では使う人は少ない。

ブレーキレバーは2本指が正解

グリップを外側から包むように握るとか、手のひら外側を支点にレバーを引くなどの操作がイメージしやすいことや、ブレーキングしながらブリッピングがしやすいことが、こう言われた理由と思われる。

実際に、スポーツライディングでは多数派でもある。ただし、絶対的な正解などなく、本気で走るときの中野さんは外側3本指だし、ロッシは4本指だ。