【スポーツライディング好き必見!知っておきたいライテク用語】Part03:ブレーキング

スポーツライディングの世界には、よく使われる専門的用語や表現が多数存在する。もちろん、その意味を知らなくても、ライテクが上達しないわけではない。しかし、知っていれば頭での理解度はより深まり、ライテクを”吸収”する助けとなる。安全で確実なライディングスキルアップのために、”用語”という武器も手に入れよう。

PHOTO/H.ORIHARA TEXT/T.TAMIYA

取材協力/ドゥカティジャパン

0120-030-292 https://www.ducati.com/jp/

プロライダーの「曲げる」は「傾ける」とはちょっと違う

一般ライダーの多くは、バイクが傾いている時間はすべてコーナリングと考えがちかも……。でも、プロライダーが“旋回”と捉えている時間は非常に短いんです。そして、車体を傾けはじめてから完全に起き上がるまでの間は、単純なヘアピンコーナーなどであれば大まかに「寄せる/曲げる/探る/開け始め/立ち上がり」というようにコーナリング中の操作の段階を分けられ、これらをなるべくシームレスにつなげています。

コーナーのレイアウトにもよりますが、減速は“寄せる”の最初の動作。直立状態で最大効力を発揮させ、。その後はフロントブレーキへの弱い入力を“曲げる”の直前まで続けます。

(中野真矢)

寄せる:鋭く曲がるポイントまではブレーキングしながら近づける

ストレートエンドでのブレーキング開始から、最大の旋回力を引き出す“曲げる”までの間が“寄せる”区間だ。基本的には、まずは車体が直立した状態で、前輪を潰しながら強いブレーキ入力で一気に減速。これが終了したら、ブレーキ入力を弱めつつマシンを傾け、最大の旋回力を発揮させたい地点へ向けて寄せていく。

ここで使われるのが、後に解説する“トレイルブレーキ”となる。中野さんは、「この“寄せる”段階はとても重要で、鋭く曲がっても車体やタイヤやサスに問題ないかとか、自分自身の調子はどうかなんてことも感じることができます」と話す。そして、この段階で少しでも不安があったら、7〜8割程度にリスクを下げて“曲げる”に段階に臨むことも大切。また、“寄せる”の段階では最後の方まで、“曲げる”と比べて上半身が起き気味になっている。

“寄せる”段階では基本的にブレーキレバーを触り続けている

それなりのペースでスポーツライディングしている中野さんの右手を観察すると、多くのコーナーにおいて、最大限にバンクする直前までフロントブレーキレバーに指がかかっている。

すでに膝を擦るくらいまでバンクしているが、状況に応じて絶妙に制動力を弱めながら微入力を続け、旋回力を引き出しているのだ

腕突っ張り:減速Gをハンドルに入力し前輪荷重を増やす

「ライディング中は腕に力を入れるな」と言われることも多く、誤った解釈から常に脱力しようとする人もいるが、下半身ホールドと腹筋や背筋だけでは、ハードブレーキングで発生する減速Gを受け止め切れない。

ガチガチもNGだが、サーキットのブレーキングでは腕をやや伸ばしつつ肘の関節を固定するイメージで、上半身を腕で支えてあげるのが正解だ。ただし、あまり極端に上半身を起こすと、視点が高くなりすぎて操縦しづらくなる場合もある。

手のひらで減速Gを受けとめ荷重を前輪に伝えていく

ラジアルタイヤは“潰して走る”がセオリー。腕と手のひらを介して減速荷重をハンドルに伝えることで前輪接地面積が増え、より強いグリップや接地感も得られる

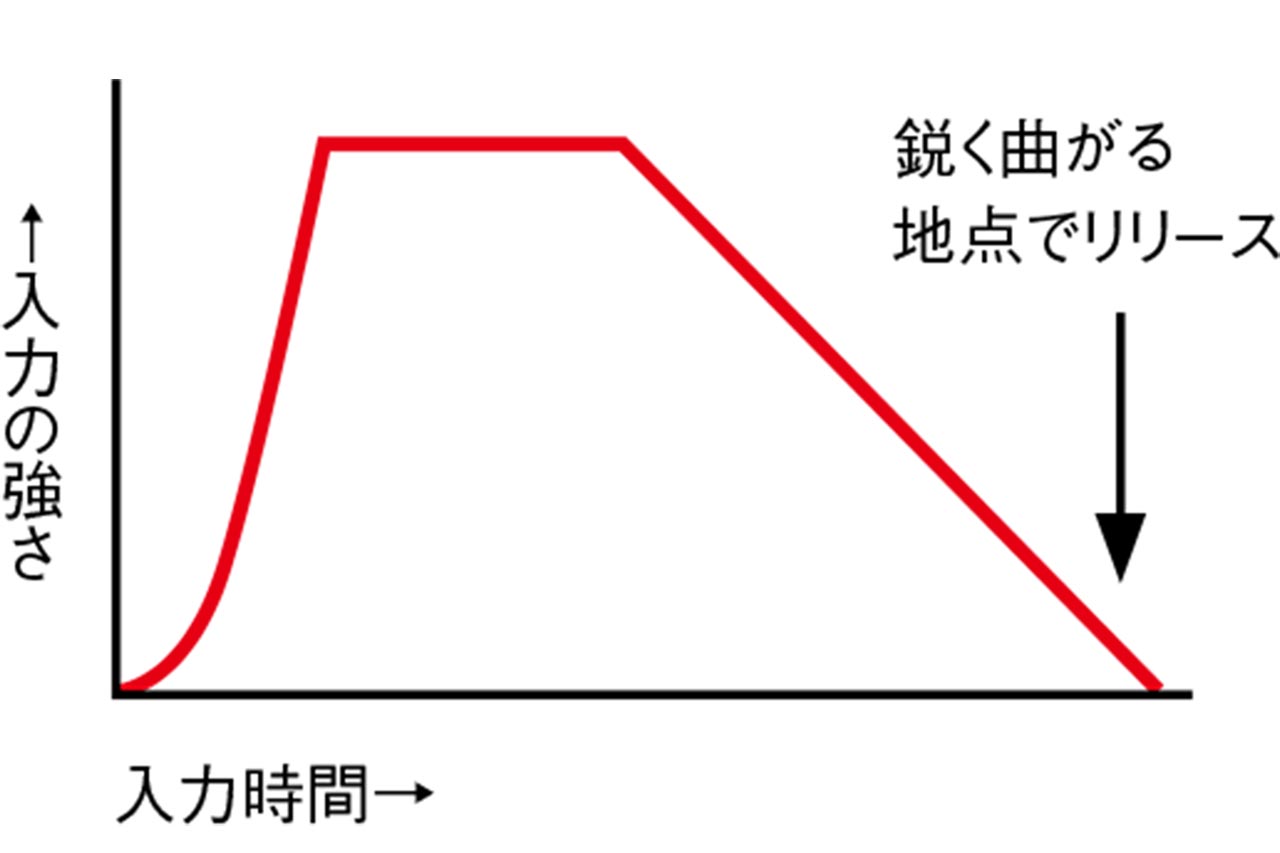

トレイルブレーキ:鋭く曲がる瞬間までレバーに触れ曲がれる車体姿勢を作る

単純に日本語で“引きずる”と表現されることも多いが、制動初期でしっかり車速を落とした後、フロントブレーキを徐々に弱めつつも完全にはレバーを離し切らず、最大限にマシンをバンクさせるポイントまで“寄せる”テクニックが“トレイルブレーキ”だ。

弱くフロントブレーキをかけ続けることで、前輪に荷重がかかって地面に押しつけ、フロントフォークが縮んで旋回力が高まる。

2段階ブレーキ:最初はソッとかけてすぐにギュッと握る

減速のためのブレーキ操作はなるべく短時間で終わらせたいが、だからといって最初からガツンとかければ、車体の挙動を乱す要因となり、最悪の場合は前輪ロックにつながる。

そこで、まずは軽めにレバーを握ってフロントフォークを沈め、前輪を潰して接地面積を広げてグリップ力を高め、そこから最大の制動力を引き出すブレーキ入力に移行する。プロライダーは1段階目が超短時間で完結しているので、一気にハードブレーキングしているように見えるが、実際は超繊細。

補講

ピッチングモーション

バイクの車体姿勢変化には、三次元物体の回転を表わす“ピッチング/ヨーイング/ローリング(またはピッチ/ヨー/ロール)”の概念が用いられることが多い。このうち“ピッチング”は、車体の重心を軸として前後方向に円を描くような運動のこと。これによりフロントフォークの伸び縮みが起きる

キャスターを立てる

ステアリング軸の中心線が、垂直に対してどれくらい傾いているかを示すのが“キャスター角”。これが大きい(=寝ている)方が安定志向で、小さい(=立っている)と応答性が高くハンドリングがクイックになる傾向だ。フロントフォークが沈むとキャスター角が立ち、鋭く曲がれる車体姿勢になる

アンチダイブ機能

制動時にフォークの減衰力を自動調整して、急激な前のめりを抑える機構。’80年代前半に国内各社が市販車にも機械式を導入したが、すぐに廃れた。しかし近年、IMUで車体姿勢を検知しながらABSや電子制御サスペンションを調整する機構が一部車種に導入されている。またハブセンターステアリングは、そもそもノーズダイブが起こりづらい