実践的レースセッティングのおすすめ【k-cross監修 セットアップ&メンテナンスクリニック】

今回のメニューは、ポジション合わせやサスペンションのサグ出しという基本セッティングだが、実は奥が深い。有効にするための考え方や理論を解説してもらった。

PHOTO&TEXT/D.Miyazaki 宮崎大吾

身体がバイクに触れる3箇所(三角形)をどうするか?

今回のテーマは実戦的なセッティング方法と理論。まずはハンドルポジションについてだが、加藤店長が最も大事な要素として挙げるのがハンドルバーの「絞り」。高さに関してはステムシステムでの調整も可能で、前後に関してもハンドルポストなどで調整できるが、バーの絞りは変えられないので、自分に合った絞りのものを選ぶ必要がある。

例えばシートの足つき性をよくするために車高を低くしただけでは相対的にハンドル位置が上がってしまう。抑えが効くようにハンドルバーを下げただけでは、窮屈で力が入りづらくなる弊害が生まれる可能性もある。この辺りを踏まえて理想の絞りを持つハンドルを選ぶ必要があるのだ。

シートとハンドルが決まったら、シッティングとスタンディング時のステップ位置にも着目しよう。満足な足つき性を得られても、膝の角度が適していないと意味がない。

そもそも体が疲労していない時に静止状態ポジションを合わせるのが一般的だが、実際の走行では疲労で膝を上げられなくなる可能性もある。シートをカットしてステップとの距離を縮めるだけでは、膝の曲げる、上げる操作が苦しくなってしまうのだ。

加藤店長的には「ステップは低め」を推す方向になるという。とかくローダウン加工の際は轍にステップを引っ掛けたくないので位置を高くしがちだが、実際には轍に対してはほぼ無力。あくまでも疲れた時を想定した、自分のライディングフォームでポジションを決めたいところだ。

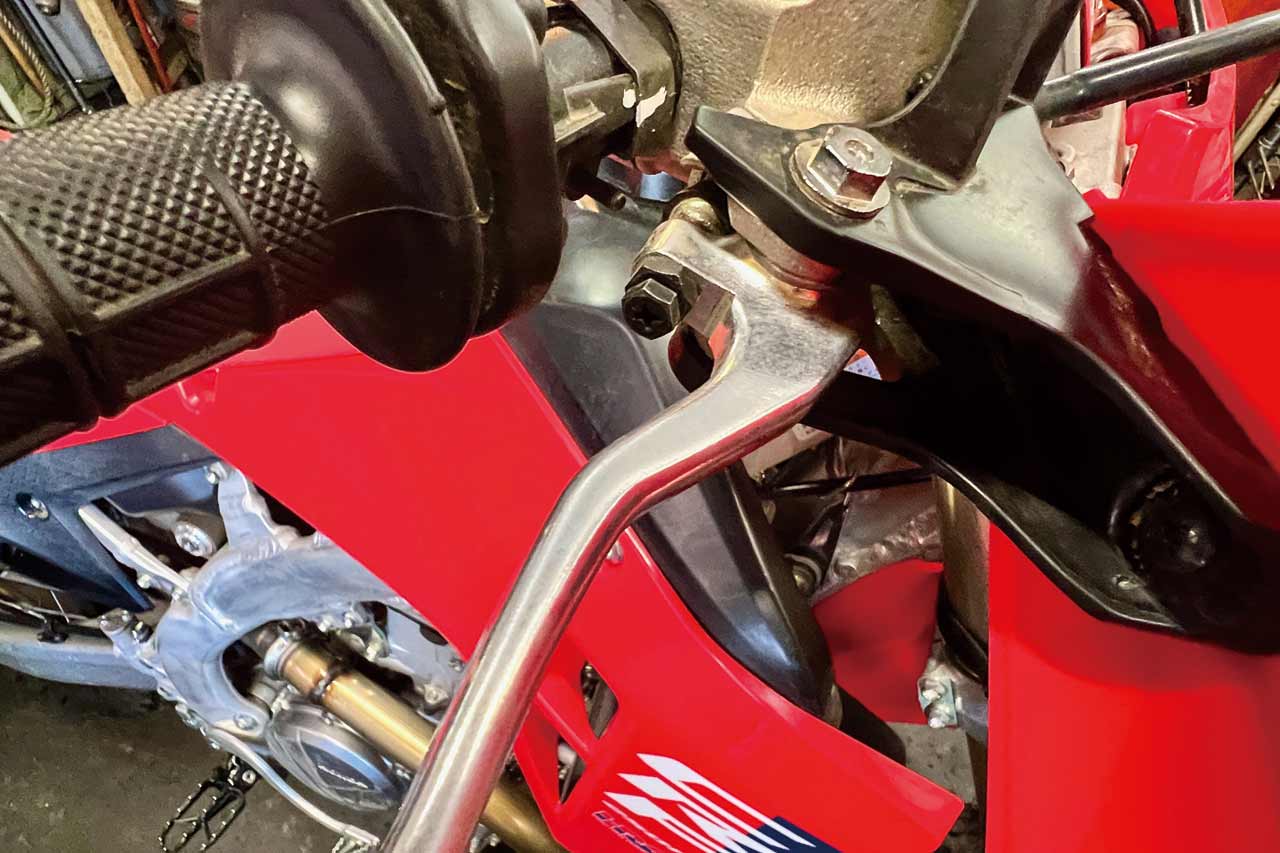

ハンドル、レバー類を調整してみよう

できるだけ楽に、軽く操作できるレバー位置に

純正のレバーでも位置を調整できるアジャスターが備わる(ZETAの可倒式レバーなどは2箇所で調整可能)。クラッチレバーはテクニカルなコースでミスが許されないような場面では指1本か2本、あるいは一番長い中指で操作しやすい位置が望ましい。

長丁場の走行でシビアでなければ2本、もしくは中指で操作できる位置が良いだろう。またクラッチがしっかり切れることが大前提だが、軽く操作できる位置にセットしておくのが良い。そしてシッティングでもスタンディングでも操作できる角度にしよう。

ブレーキレバーの位置はなるべく近く

ブレーキレバーに関しては、スロットルを戻し切らなくても瞬時にブレーキをかけられる高さであることが必要。アクセルを開けている状態で届かないと、下り坂などでパニックになる可能性もあるからだ。

そして基本的にはブレーキレバーの位置はなるべく手元に近い方が良い。実際にはオープンハンドガード、クローズドハンドガード、グリップの握り方によっても変わってくるので一概には正確なポジションはない。また初心者の場合は常にブレーキレバーに1本指をかけておけるようしよう。

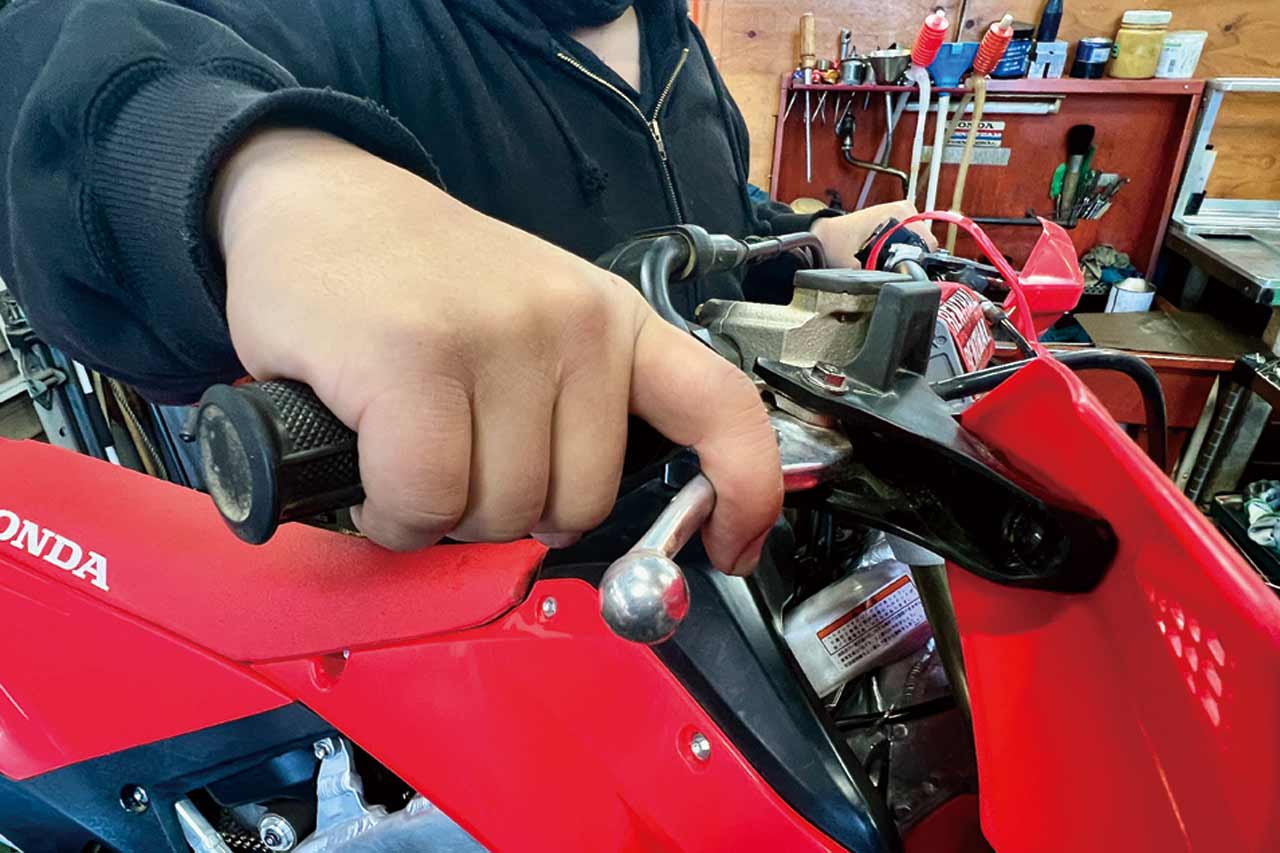

停止状態のサグ出しだけで判断するのはNG実走サグ、実走行の姿勢が大事!

今回は本誌宮崎がCRF250RXのサグ出しを行った。まず覚えておきたいのは、YZ、CRFなどのKYBやSHOWAサスペンションは「1回転で1.5mm変化する(WPなど海外車は異なるので要注意)」ということ。ちなみにCRF250RX標準リアバネレートの「4.8N/mm」とは、1mm縮めるのに4.8kgが必要という意味だ。

まずは燃料を満タンにしたマシンをスタンドに載せた伸びきりの状態(空車0G)を計測すると620mm。次に装備をつけてマシンに跨り、ほぼ全ての体重をかけて測定すると497mm(620-497=123)。これを適正値の100にするために「6回転と2/3」回した。この回転数を覚えておけば、何mm縮めたのかがすぐにわかる。例えば100→110にしたければ「5回転と2/3」にすれば数値が近づくと判断できるし、迷ったら「6回転と2/3」に戻せば100になるわけだ。本来は取り付け長を測定しなければいけないのだが、実際に測定するのは難しい。それを「回転数に置き換えて覚える」のが加藤さんおすすめの方法だ。

もう一つ大事なのは、この静止サグはあくまでも目安でしかないということ。着座位置をほんの少し変えただけで数値が大きく変わる上に、実走行ではダンパーの調整も必要になるし、チェーンやスプロケ交換時にリアアクスル位置を変更してもサグ数値は変化する。わかりやすい例がトライアルだ。この世界ではそもそもサグを意識することがほぼなく、「空車0G=沈み込みゼロ」が基本。反力を使って飛びたいのか、ダニエルで踏み込んだ時の落ち着きが欲しいのか。

つまり自分が走行中に何をやりたいかが大事だということだ。いくら静止状態でサグ出ししても、実際にはいっときも停止しておらず、ダンパーやバネの反力、入力速度、ギャップの大きさで姿勢が決まり、さらに伸び側ダンパーも関係してくる。つまり実際に走行している状態の姿勢を把握する必要があるのだ。

これを要約すれば、「マニュアルでレースサグを合わせておき、実走行でダンパー調整をする」のが加藤店長のポイントだ。