埼玉県の高校生講習に見るたゆまぬ改善と実践|ThinkingTime

埼玉県で毎年開催されている高校生向けの二輪車講習会を今年もウオッチ!前年度の状況を踏まえた改善と実践をレポート

■ BikeJIN vol.271 9月号

写真・文/田中淳磨(輪)

三ない運動廃止と講習開始の背景

埼玉県教育委員会が主催する「高校生の自動二輪車等の安全運転講習」も7年目を迎えた。18年に三ない運動を廃止し、翌年から県内6地域の自動車教習所で本講習会を継続開催している。今回は三ない運動下でも原付免許の取得とバイク通学が認められてきた秩父地域での開催内容を交えながら、現状と課題、成果について考察したい。

「高校生の自動二輪車等の交通安全に関する検討委員会」での議論を経て2018年に指導要項を新しくして三ない運動を廃止した埼玉県。保護者同意のうえ学校への届け出制となり、翌年から県内6地域にて高校生への安全運転講習会を開催、今年で7年目を迎えた。

培ってきた実技と講義内容埼玉県の取り組みに注目!

本講習会の主な内容は運転実技と講義(座学)、救急救命というもので、さらに当日バイクで来られなかった生徒向けに静的実技(座学)が行われている。運転実技は参加生徒自身が乗ってきたバイクで行い、ブレーキング、スラローム、Uターン、坂道発進、低速千鳥、低速旋回などの練習のほか右直事故や横断歩行者などを想定した交差点の通過、出会い頭事故を想定した見通しの悪い交差点の通行などもコースに含まれる。また、決められた枠の中でどれだけゆっくり走っていられるかを競う遅乗り大会も行われ、上位入賞者には協力団体からプレゼントが渡されるなどゲーミフィケーションの要素も取り入れられている。

なお、これらの練習は講習時間の中でできるようになれというものではなく、体験することによって自身の技量やバイクの運転特性を知り、普段の安全運転に活かしてもらおうという狙いがある。こうした講習内容も過去6年間の継続開催のなかで培われてきたものであり、その過程ではトライアンドエラーの中で実施されなくなった課目もある。また、埼玉県警本部により屋内で行われる座学「二輪車安全運転講習」も同様で、毎年のように少しずつ扱う内容を吟味し、教え方や手法にも改善を施すことが行われてきた。さらに県教育委員会は毎年、関係団体らと指導検討委員会を開催し、参加生徒のアンケート内容も踏まえて次年度の講習内容や指導方針について議論、決定したうえで臨むという体制を取っている。

地方公共団体のトップである県が、これだけの体制で全県的に高校生への二輪車講習会を開催しているということは他に事例がなく、公立高校への交通安全教育の直接的かつ具体的な事例としてとても注目すべき施策ではあるが、当然課題も見えている。中でもなかなか改善が難しいものとして、参加率の向上が挙げられている。

埼玉県では、三ない運動の廃止も見越した検討の当初より三ない運動下で散見された“隠れ乗り”による交通違反・事故の危険性を問題視してきた。ゆえに運動廃止後の講習体制では、定時制も含めた公立高校の生徒に関しては新指導要項に基づいて、各校に対して、もれなく本講習会への参加・受講を積極的に促すよう指導してきた。各校での原付・自動二輪に特化した指導が現実的に難しいなか、目指すべきは免許を取得した生徒の全員が本講習会を受講することなのだが、長きにわたり7割前後の参加率となっている。学校を一歩出てしまうと教育を届けることがいかに難しいかを考えさせられるのだ。

ただし施策推進の本質を考えれば、参加率の課題をネガティブにのみ捉える必要はないだろう。この取り組みの過程でも県内高校生によるバイク事故は少なからず起きているが、その件数も三ない運動をやめたから激増したというものでもない。

安全の担保としての講習会を継続しつつ、その成果をどの指標でどの程度の数値として捉えていくのか、その精度を突き詰めていくことが大局的にはとても重要で、そのためにも今後も継続的な調査・分析が求められるだろう。今後もぜひ多くの人に注目してもらいたい取り組みだ。

実技の前に指導員が車両の安全性を点検・指導!

秩父地域のようにバイクを通学に利用するとなれば、学校側も規則の策定や監督が必要となる。車両の点検も重要なポイントで、先生の分からないことでも指導員なら指摘できる。講習会の重要な側面だ。

継続的な課題となっている参加率向上への対策を実施

講習会を始めて7年目となるが、なかなか改善しない課題もある。そのひとつが申し込みをしていた生徒の当日の参加率だ。2019〜2024年度の6期平均では7割前後となっており約3割の生徒が欠席している。県教育委員会はこうした状況を改善すべく以下の対応を実施している。

・申込方法の改善

年間を通じてメールによる申込みを可能とし、各講習会の2週間前には県教委から該当各校に申込状況を通知する

・講習実施結果の通知

講習後2週間程度を目安に該当各校へ生徒の参加状況を周知する

・欠席した生徒への対応

「梅本まどかと宮城光のセーフティライディング!」など業界団体らが制作した安全運転啓発動画やマニュアルを活用し、各校で指導するよう通知する

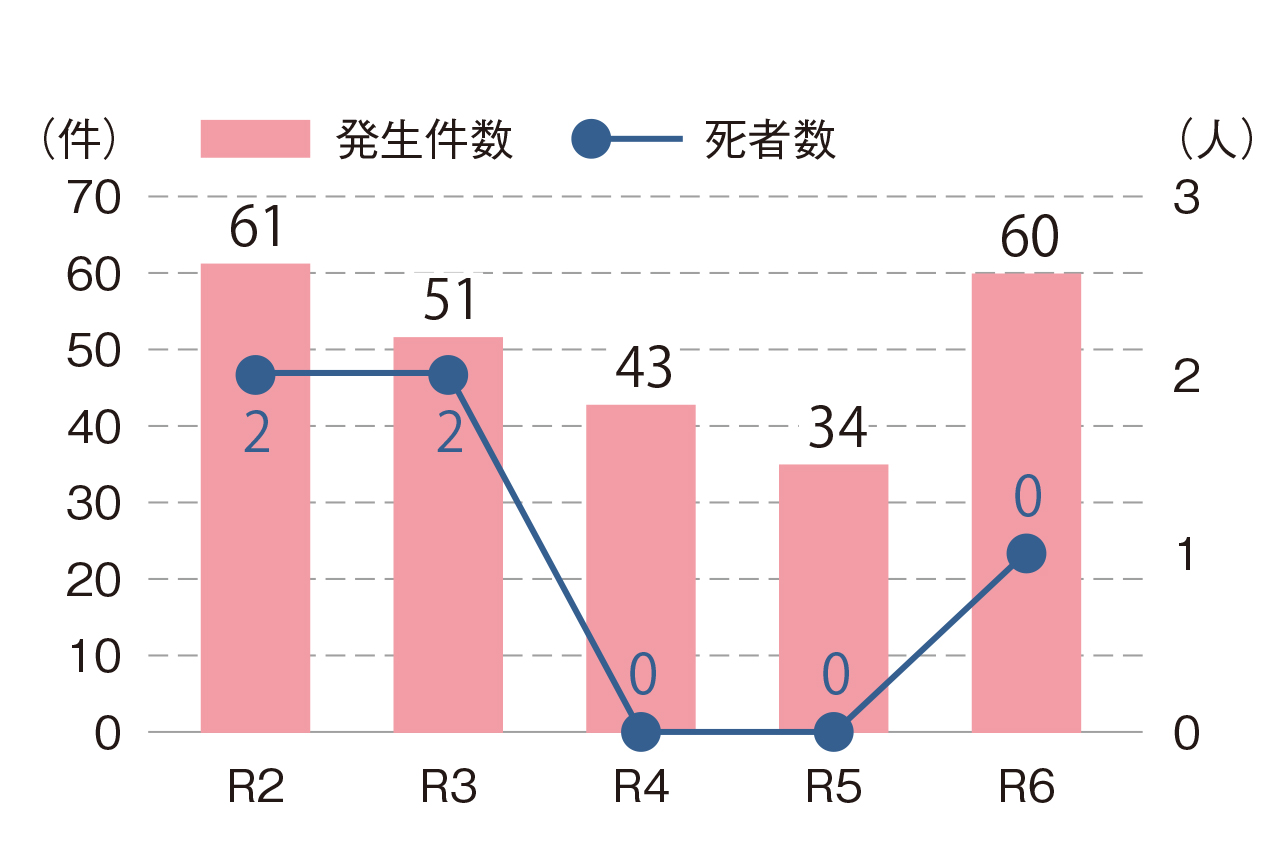

高校生の二輪人身事故は減少傾向ただし昨年度は倍増という結果に

高校生講習を始めた2019年(令和元年)以降、高校生の二輪車人身事故の発生件数は減少傾向が続いていたが、昨年は2020年(令和2年)とほぼ同じ60件の人身事故が発生した。この要因については分析が待たれるところだが、三ない運動をやめたから事故が急増するということではないことはわかる。

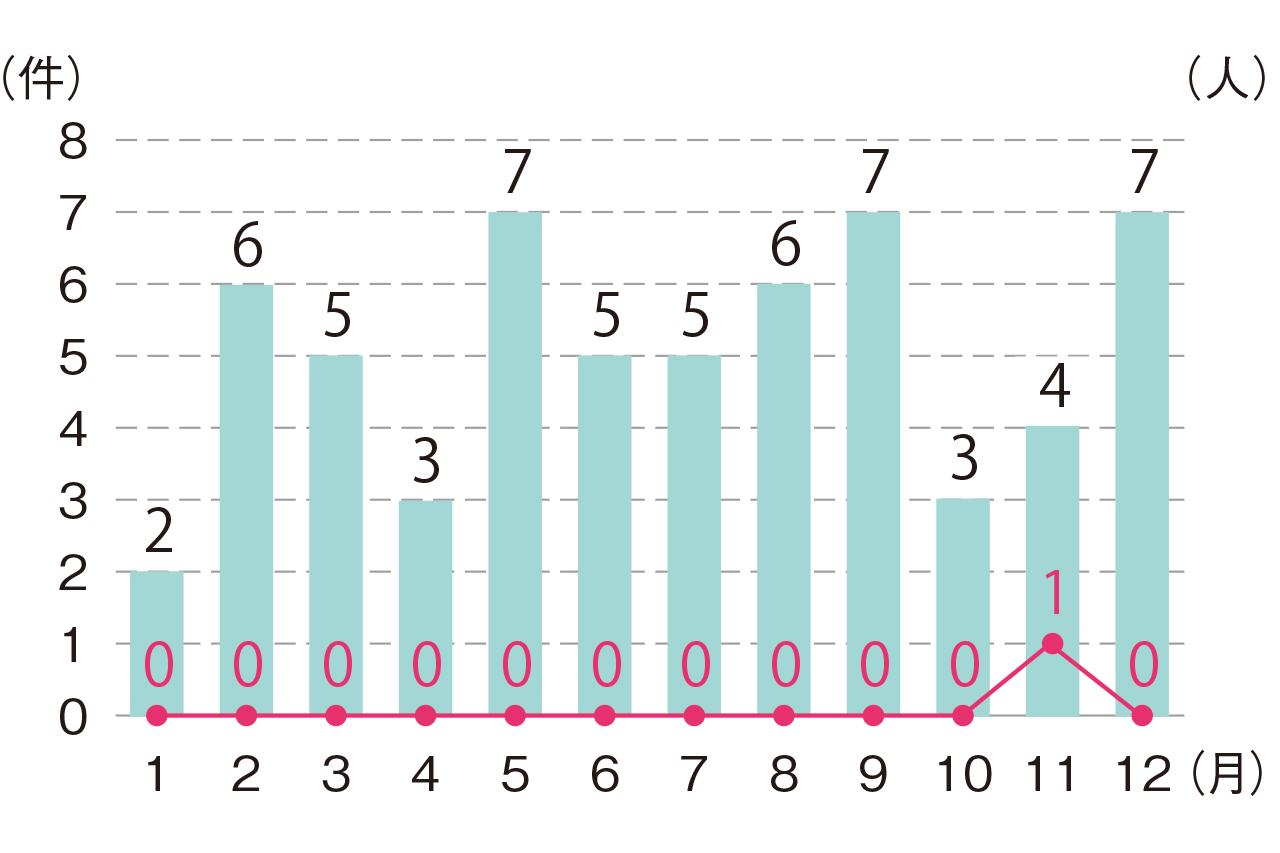

昨年の高校生の二輪車人身事故の月別データをグラフ化したもの。5月、9月、12月が多い。なお12月は一般的にバイク事故が最も多い月として知られている

※埼玉県警察本部公表資料より引用

高校生の免許取得者数は平均(R2〜R5)で800人弱だが、900人強と最も取得者の多かった2022年(R4)が最も多いわけでもなく因果関係はまだ見えない

※埼玉県警察本部公表資料より引用

バイクで来れなかった場合は静的実技を受講

何らかの理由で講習会にバイクで来られなかった生徒は、実技運転講習の替わりに静的実技の講義を受ける。動画なども活用しながらバイクの特性や運転時の注意点などを学ぶ

埼玉県警察本部の講義内容も改善!事故・違反防止へより実践的な指導に

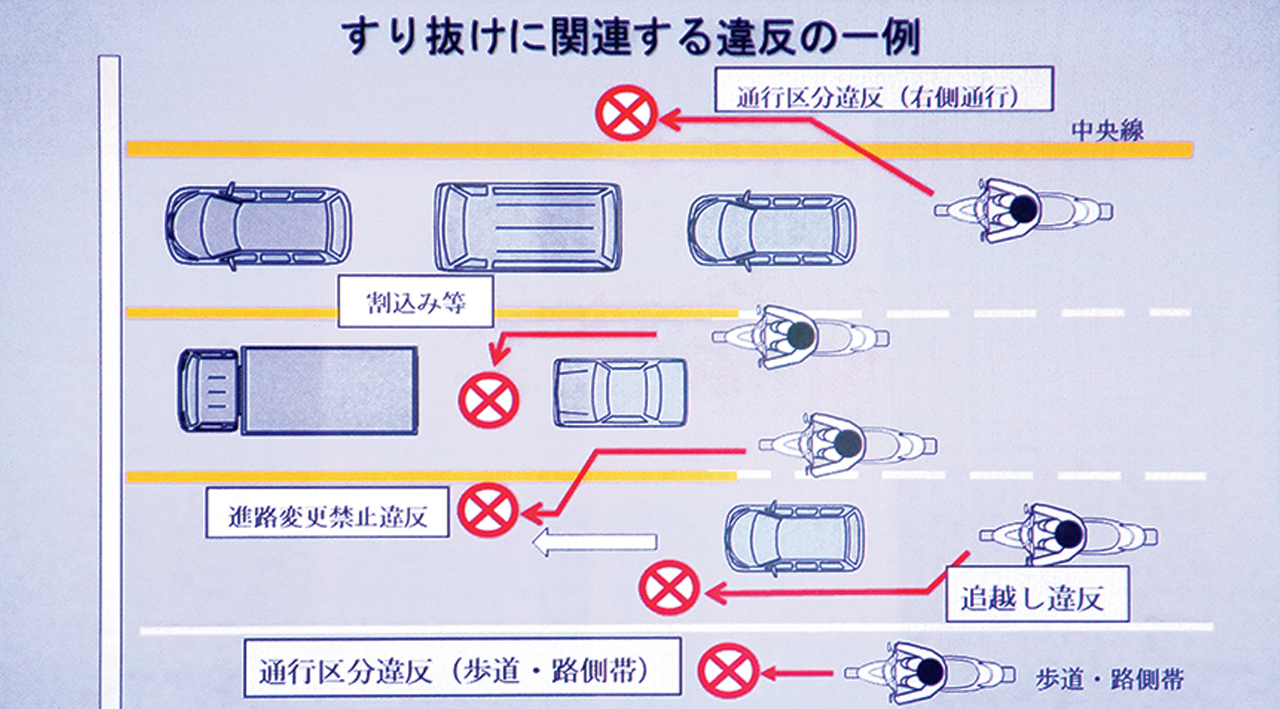

講義「二輪車安全運転講習」を担当するのは埼玉県警察本部。“交通社会の一員としての自覚”をテーマに、県内の交通事故状況、交通事故を起こした際の3つの責任(刑事・行政・民事)、二輪車運転の特性と危険性などを教える。今年度は、すり抜けの危険性と違法性、歩行者優先、妨害運転罪、危険予測の重要性、事故発生のメカニズムなどで内容に変更・改善が見られた。

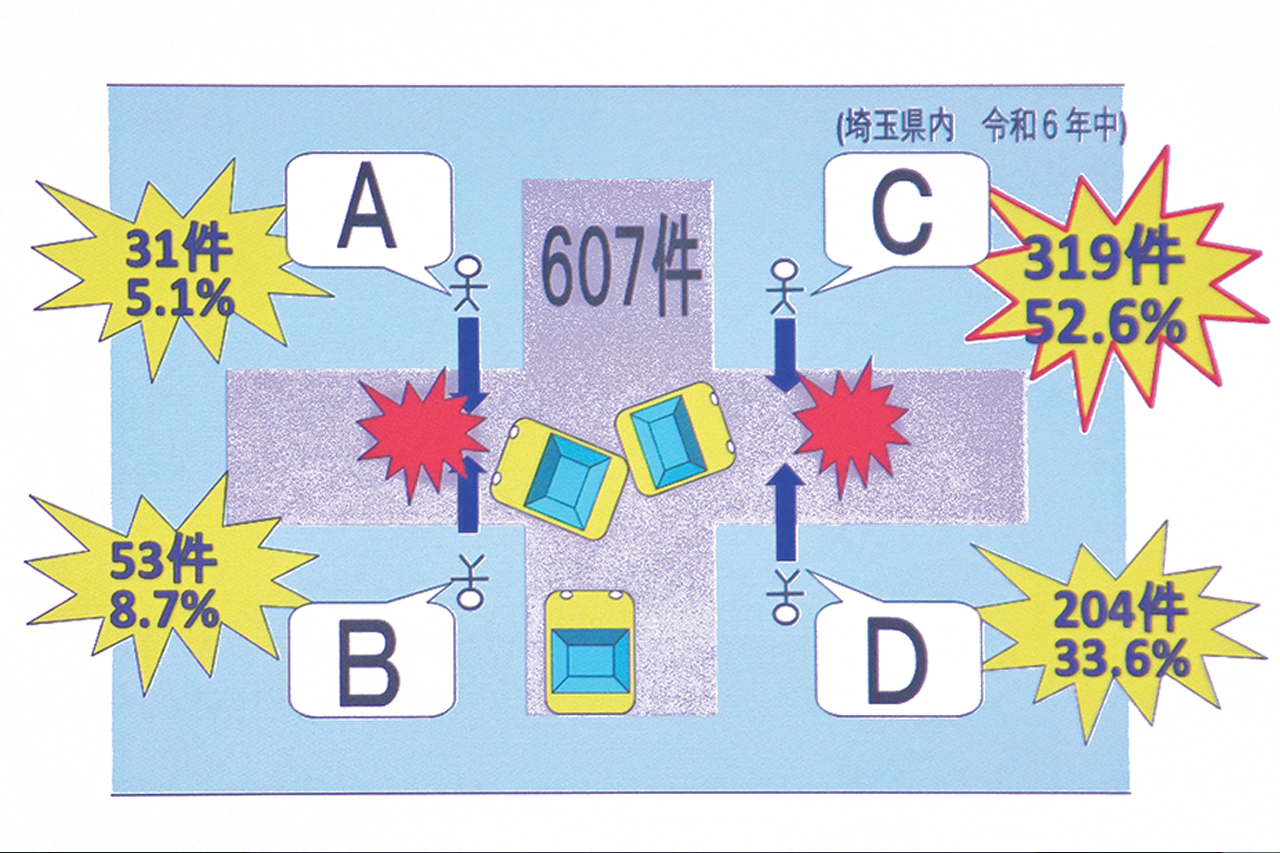

交差点での横断歩行者との事故で最も多いケースはCの「右折時に前方からの横断者と」。参加生徒はA・B・C・Dの4択からどれが一番多いケースかを予想したが、Cという結果は誰ひとり予想できなかった。

講義を行った埼玉県警察本部交通部交通総務課の佐藤さん。元白バイ隊員の経歴を持ち、参加生徒と同じライダー目線での説明・指導が印象的だった

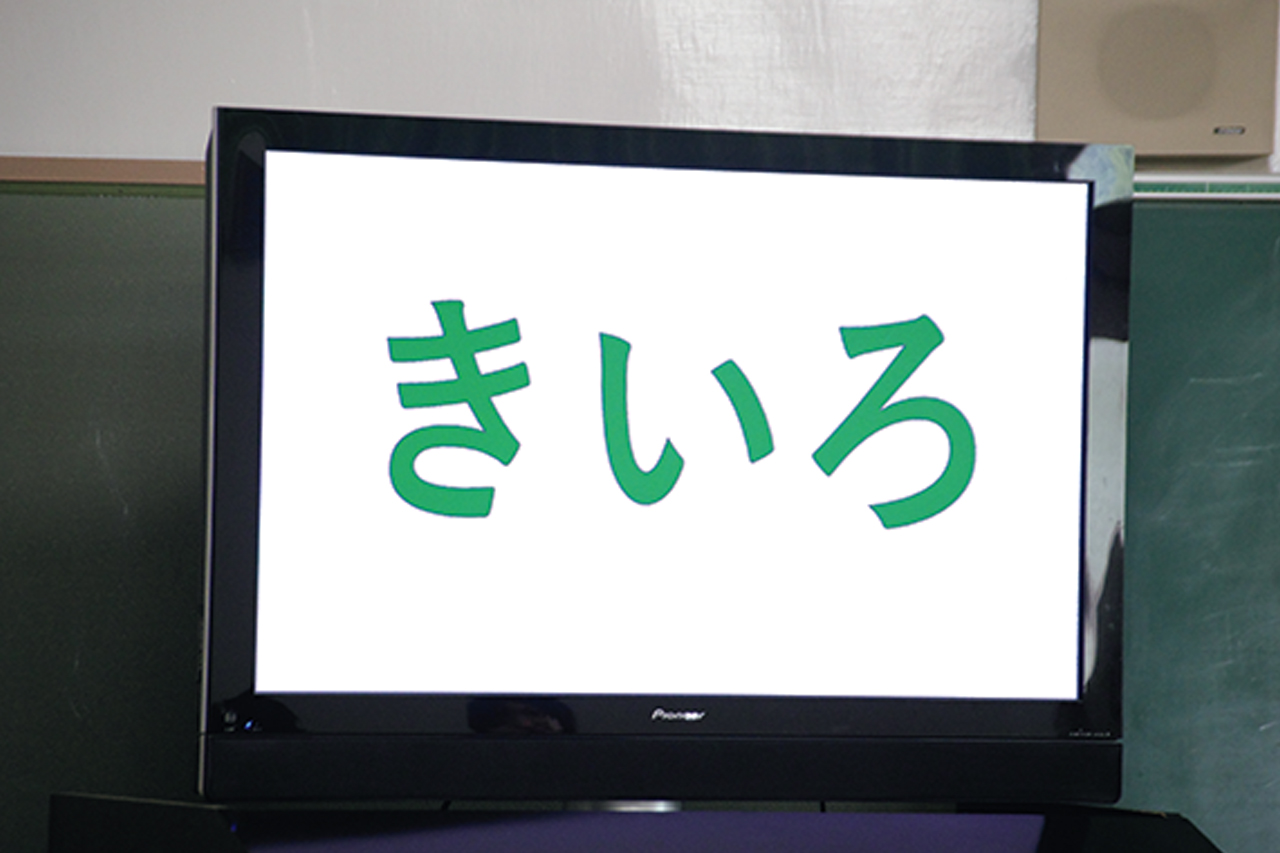

モニターに一瞬表示される文字の色を読む認知トレーニング。「きいろ」という文字の色が緑色だと、つい黄色と答えて間違ってしまう。そこで1〜2秒待てば判断する時間(安全確認)ができるため事故も起きない