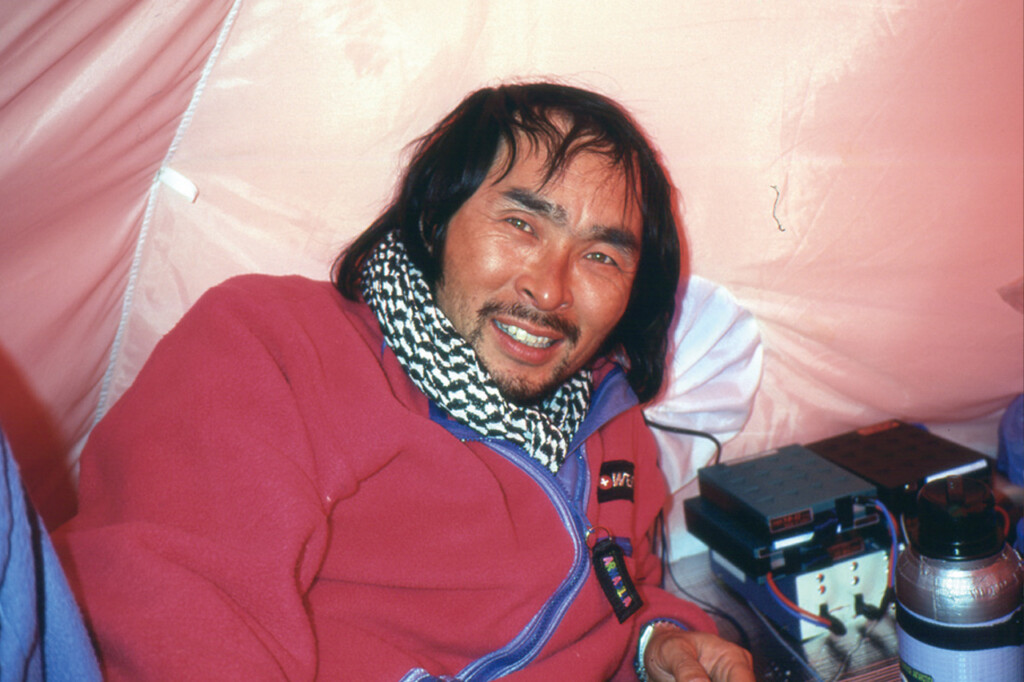

SSTRの創始者風間深志インタビュー

2013年からスタートし、日本最大のツーリングラリーとなった「SSTR」。その創始者の風間深志氏にSSTRにかけた思いとこれからの展望を伺いました。

■ 単車倶楽部 vol.81 2025年8月号

Photo:井上 演、SSTR運営委員会、地球元気村事務局 Text:KAHMZ

オートバイ人気で感じた社会的なイメージとの相違

今年で13回目を迎え、1万人以上のライダーが参加する規模となった日本最大のツーリングラリー「SSTR」。その創始者として新たなツーリングブームの仕掛け人となったのがオートバイ冒険家として数々の記録を打ち立てた風間深志氏(以下風間さん)。まずはSSTRスタートの経緯について聞いた。

「今でこそツーリングはひとつのステータス、ライダーの証と捉えられていますが、80年代のバイクブームとは裏腹に、バイクは危ない、アウトローなど社会悪のイメージでした。ライダー自身やバイク関連メディアも速さを求めるスペック至上主義で、世界のレースで勝つことが最優先となっていました。バイクはレースの文化で、レースシーンに踏み込んだライダーが偉い、となっていることに違和感を感じていました。バイク発祥のイギリスやヨーロッパでは紳士の乗り物として定着し、文化が成り立っているのが羨ましかったです」。

エベレストに挑みオートバイによる世界高度記録を樹立、オートバイで北極点・南極点の到達、パリ・ダカールラリーの完走や世界各地のラリー参戦など、オートバイ冒険家として活動してきた風間さんだからこそ、日本の現状に憂いていたようで、「時には白い目で見られたり、海外や現地の人にクレイジーと言われることもありました。でもバイクで豊かな時間を過ごす、バイクには大きな夢がある、チャレンジなんだ!ということを冒険を通して提唱してきました。そして日本には世界に誇れる車両メーカーがあり、それをもっとアピールしたかった時に、日本国内のバイク事情が先ほどのようになっていたのは寂しかったです」。

風間さんにとって旅を極めることはバイクを極めること、地の果てとなる北極点・南極点をバイクで到達した。南極大陸では環境に配慮して2ストロークモデルに、その開発費用は当時で1億円を超えた

速さではない楽しみ方ライダーのステータスを上げる

風間さん自身、北極点・南極点に到達し、オートバイによる冒険に飽きていた(釣りやキャンプなどに夢中に)、00〜10年代、気がついたらオートバイ市場は80年代から大幅に縮小していた。

「アウトドアにうつつを抜かしていたらバイクが悲しいことになっていて笑。悔しかったし、憤りを感じました。バイクやアウトドアのムーブメントを作ってきた自負があるので、ここで1発新しい仕掛けをしたいと始まったのがSSTRです。レース場にはない、タイムが優先ではない、“ツーリング”で火をつけたかった。バイクの喜び、バイクを目の前にして震える気分、どこかに行きたいというロマンを体現できるものにしたかった」。

その頃にもツーリング文化はあったが、峠を攻めたり、グルメ情報を取り上げたりと、風間さんが思うものと違っていたそう。SSTRが産声を上げるには冒険での経験が大いに役立ったそうで、「地球を旅してわかったことは太陽が昇り始めると暖かくなり、鳥が飛び交い、生命が活動します。地球そのものが動き出す営みは言葉にできないほどの、人間としての本能を揺さぶるものがあります。

バイクは自然との出会い、その出会いの象徴がサンライズと1日を締めくくるサンセットにあると考えました。その2つを1日で体験できるものにしたかったのが始まりです」。

朝日の写真を撮ってもらいそれが出発の証になる

ルールは単純明快なもの、太平洋側で朝日を拝み、日没までに千里浜にゴールする。スタート場所は任意で設定し、ルートも自由、ゴール地点だけ設定し「千里浜で会おう」を合言葉に始まった、「アウトドアのイベントで発見した千里浜って面白いな、ここをゴールにしたら夕焼けと一緒に砂浜を走る最高の体験ができると思って設定しました。ルートなどの自由を奪いたくなかったので、スタート場所は太平洋側ならどこでもOKに、サンライズとともにスタート、道中でさまざまな経験をして、真反対の日本海側でサンセットを堪能する。1日の太陽の動きを体感しつつ、走りのダイナミズムを楽しんで欲しい。SSTRに出たこと、完走したことがライダーとしてのステータスになればと思いました」。

当初はスタンプや手書きなどアナログ式で始まったSSTR。年々参加者が増えつつも爆発的人気のきっかけとなったのはGPS連動の手軽さだろう。

「人間の感性とテクノロジーを融合させたかった、単純明快なルールだからこそ手軽さが必要で、システム会社と一緒に考えて誰でも冒険ができるようにしました。携帯電話が進化し誰でも持っている時代になり、GPSで簡単に位置情報を確認でき、その情報を手軽に発信できる。それが証になれば良いなと」。

自分たちだけではなく社会も地元も喜ぶものに

参加台数が1万を超え、エントリー開始から間も無くで希望出走日が埋まり、SNSでその狂騒が話題になるなど日本最大のツーリングラリーへと発展したSSTR。これからの目標について伺うと、「この10年は普及とルールなどの発展がメインでした。これからの10年は社会に定着させるものにしたいです。地震や豪雨などの災害に見舞われた能登の復興へのサポートは継続し、北陸全体に還元できるようになれば。47都道府県から参加者が集まりイベントは今となっては珍しいので、各々のチャレンジ精神が地元の子供達に刺激を与え、そこから生まれるものに期待しています。SSTRがあったおかげで生まれた文化を作りたいです。

ライダーが胸を張って走れるようになる、他人に優しく、心遣いができる。そういったカッコいいライダーが子供たちの憧れになる。バイクが社会に貢献し、いずれは文化となる。それをSSTRを通じて提唱して行きたいです」。