明日から使えるタイヤの基礎知識をピレリ公式キャラクターのディアブロマン解説

タイヤの世界は、知っているようで意外と知らないことだらけ。というわけで、ディアブロマンにあれこれ質問してみた。その回答を要約し、ギュッと詰め込んでお届けしよう!

Q タイヤはなぜ黒いのか

A 補強材にカーボンブラックを使うから

タイヤを製造するために必要不可欠なゴムの補強材として、ピレリが1907年にカーボンブラックを使ったのが発端。

その名のとおり炭素主体の真っ黒な微粒子で、これを配合するとゴムは黒く着色される。カーボンブラックには、ゴムの強度や耐摩耗性、弾性などを向上させる効果があり、長らく絶対的な存在だったため、タイヤは黒というのが一般的になった。

近年、カーボンブラックに代わる補強材として「ホワイトカーボン」とも呼ばれるシリカ(二酸化ケイ素)が使われるようになってきたが、わずかにカーボンブラックを含有している方が性能に優れる。

Q タイヤの賞味期限ってどれくらい?

A 一度でも使ったら3年以内で交換を!

未使用で、通気性があり紫外線を浴びない倉庫などで適切に保管されたタイヤなら、5年程度は何ら問題ナシ。

「ピレリは過去に、5年保管タイヤのテストも実施しており、プロライダーによる点数評価は製造直後のタイヤと同じだった」という。

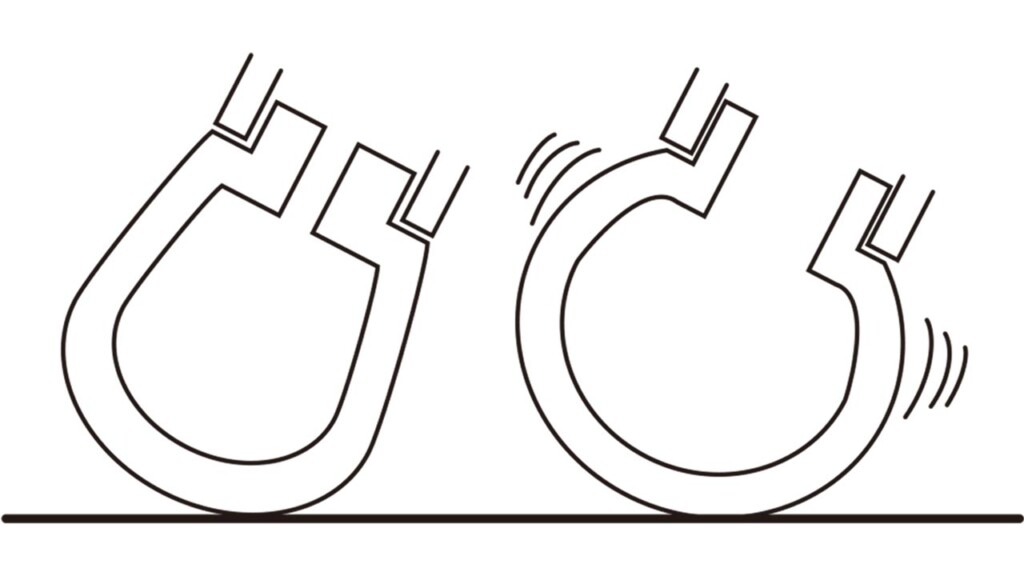

ただし、マシンに装着して少しでも走ってしまうと、その瞬間から劣化のカウントダウンがスタートする。

これは簡単に言うなら、タイヤにとって重要な弾性が内部の分子が動くことで発揮されはじめ、コンパウンドは分子が動き続けることで劣化していく一方だから。走行距離に関係なく、使用開始から2~3年程度で本来の性能を発揮しなくなる。

Q よく聞くシリカって何がいいの?

A 温度依存が小さく、低温で有利に

タイヤのトレッドに使われるコンパウンド(ゴム配合物)は、近年だと合成ゴムを主体に天然ゴムを混ぜ、硫黄などを添加した後に加熱することで完成する。

そのコンパウンドの補強材として、地位を確立しつつあるのがシリカ(二酸化ケイ素)。温度依存性が下がることが、シリカを配合する大きなメリットだ。

カーボンブラック100%コンパウンドは、とくに高温域での性能に優れるが、温度域の守備範囲が狭い傾向。シリカ配合コンパウンドは、低温域でも柔軟性を失いづらい。

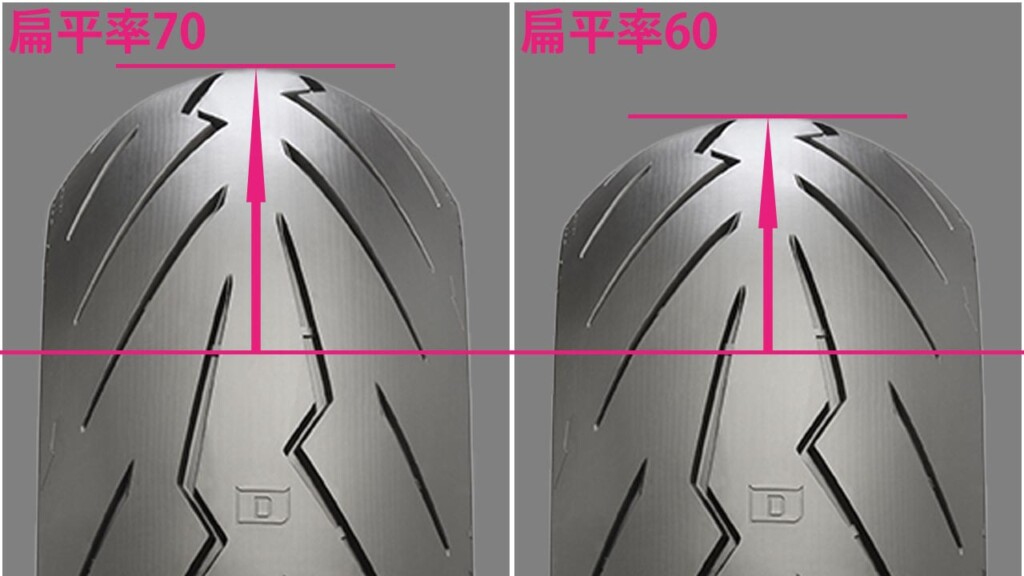

Q 扁平率が違うと何が変わる

A 限界域やハンドリングが変わる

扁平率は、タイヤの幅に対する高さの割合を表わしている。同じ幅で数字が大きくなると、プロファイルが立った(尖った)タイヤになり、旋回性が向上することがある。

もうひとつの大きな利点は、タイヤ内側の空気の量が増えること。これにより、高荷重や高速域での限界値が高くなる。扁平率を変更すると、外径が変わりギア比が合わなくなるなど車体のディメンションが狂ったり、タイヤが重くなるという面もあるが、そのフィーリングの変化を楽しむのも、バイク趣味の醍醐味だ。

Q なぜスポーツバイクにはラジアルタイヤがいいのか?

A 高速に耐え、構造グリップを作りやすい

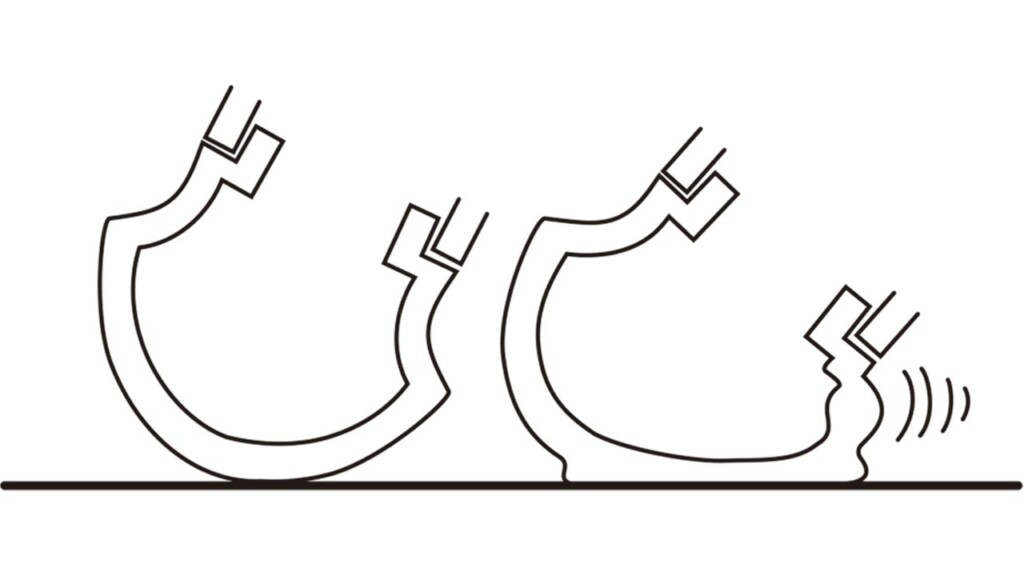

タイヤのトレッドやサイドウォールには、カーカスという繊維の層が内蔵されている。バイアスタイヤは、カーカスがタイヤ周方向に対して斜めに配列され、対称的角度の2枚1組以上で使われる。

剛性はトレッドとサイドウォールで均一だ。対してラジアルタイヤは、カーカスが周方向に対して90度の放射状配置で、構造が一様ではないため、トレッドとサイドウォールで異なる特性を与えられる。これにより、構造的グリップにつながるしなやかさと、高速域の耐える剛性を両立させやすい。

Q サーキットで空気圧を下げるのはなぜ?

A 温度上昇で高まる内圧に対応するため

サーキットの走行前に空気圧を下げる理由のひとつは、タイヤに力が加わって変形と回復を繰り返すと、タイヤ全体が温まり、内部の空気が膨張して内圧が上がるから。走行中に最適な空気圧になるよう、事前に下げておくのだ。

つまりこの冷間時の空気圧は、ライダーの腕や路面温度、気温、コースレイアウトや路面状況などによって最適解が変わる。タイヤに荷重できないビギナーが、エキスパートライダーと同じ冷間時空気圧にすると、走行中の空気圧が低すぎる場合もあるのだ。

Q サーキット走行時はいつ空気圧を測るのか?

A 走行の前後に空気圧の変化を記録しよう

走行前だけでなく走行直後にも測ることで、その走行でどれくらいタイヤ内圧が上昇したのか確認できる。同じバイクとタイヤ、コースでも、気温や路面温度により内圧上昇率は変わる。天候などと一緒に走行前後の空気圧を記しておけば、傾向が把握でき、走行前の空気圧調整がしやすくなる。

空気圧チェックはいつも同じエアゲージでやること。ピレリは、不定期ながらライパでエアゲージの誤差チェックサービスを無料で実施。これを活用すれば、より正確な数値での内圧管理が可能だ。

Q タイヤは前後同時に交換した方が良い?

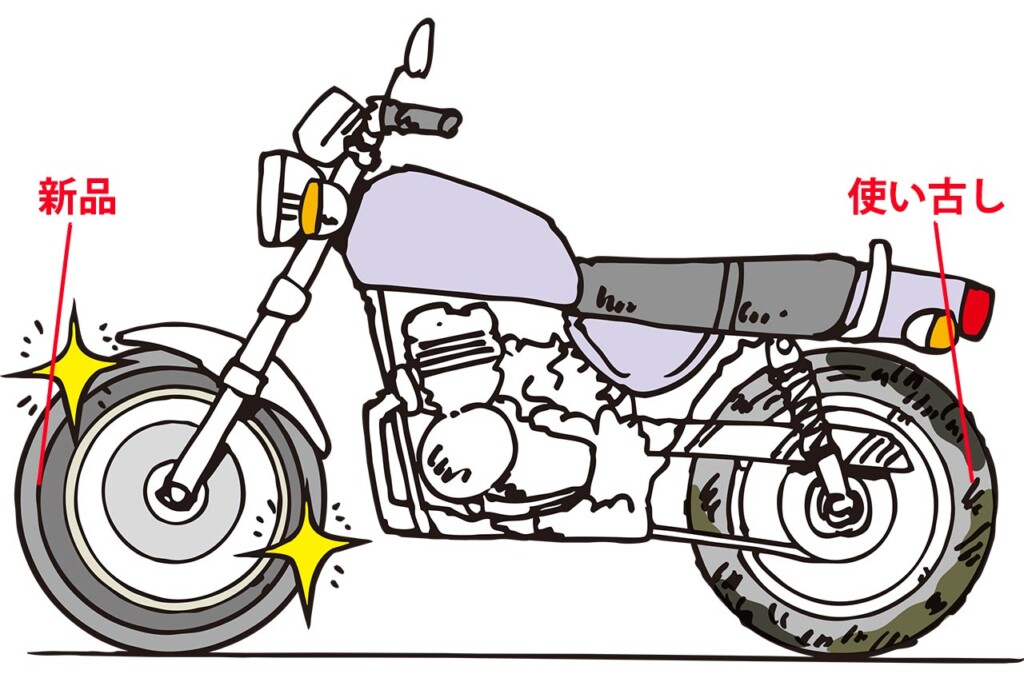

A 性能を100%使いたいなら同時を推奨

タイヤメーカーは、ハンドリングや操縦安定性、直進安定性などを、実走により徹底的にテストした後に製品をリリース。そして当然ながら開発時は、前後のバランスを考えながら設計している。

前後どちらかだけを新品に交換しても、バイクとしての走行性能は劣化しているタイヤのほうに引っ張られがちで、とくにオンロードスポーツタイヤは片方だけでも高価なのに、本来の性能を味わえないためむしろモッタイナイ。どうせだったら前後新品で、最高の状態を堪能すべし!

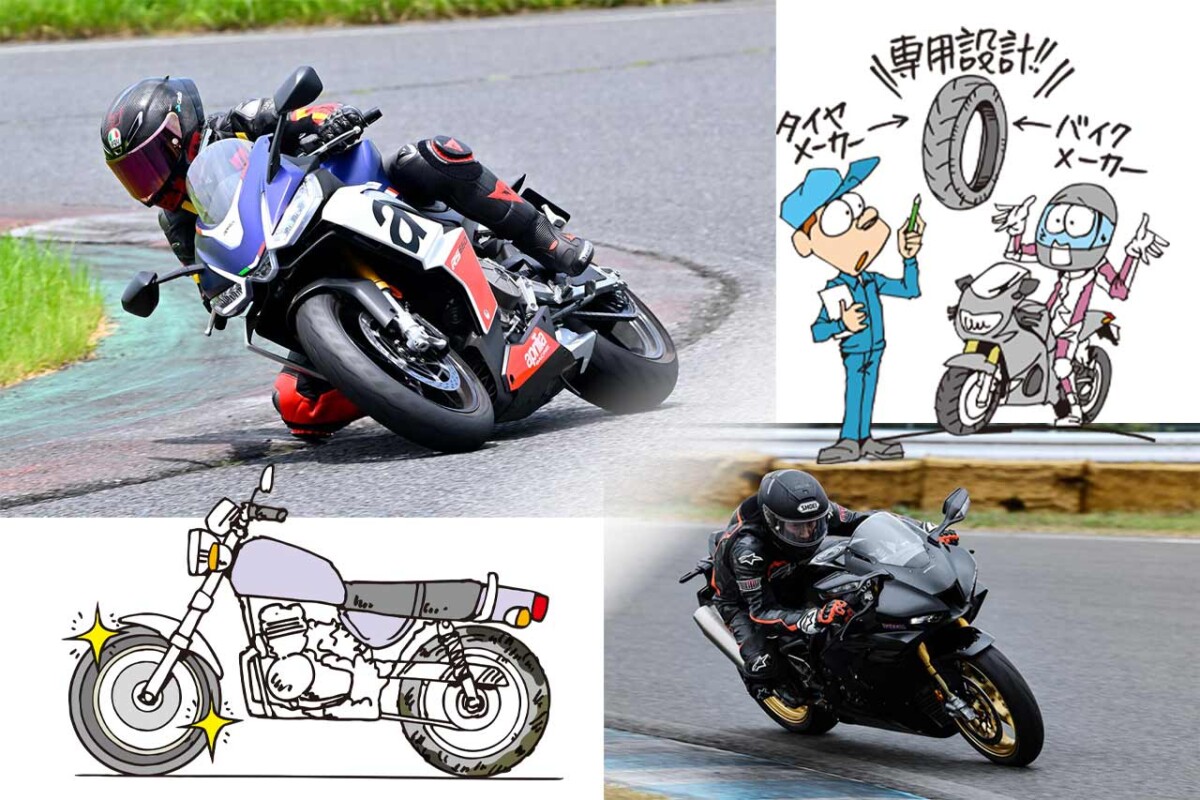

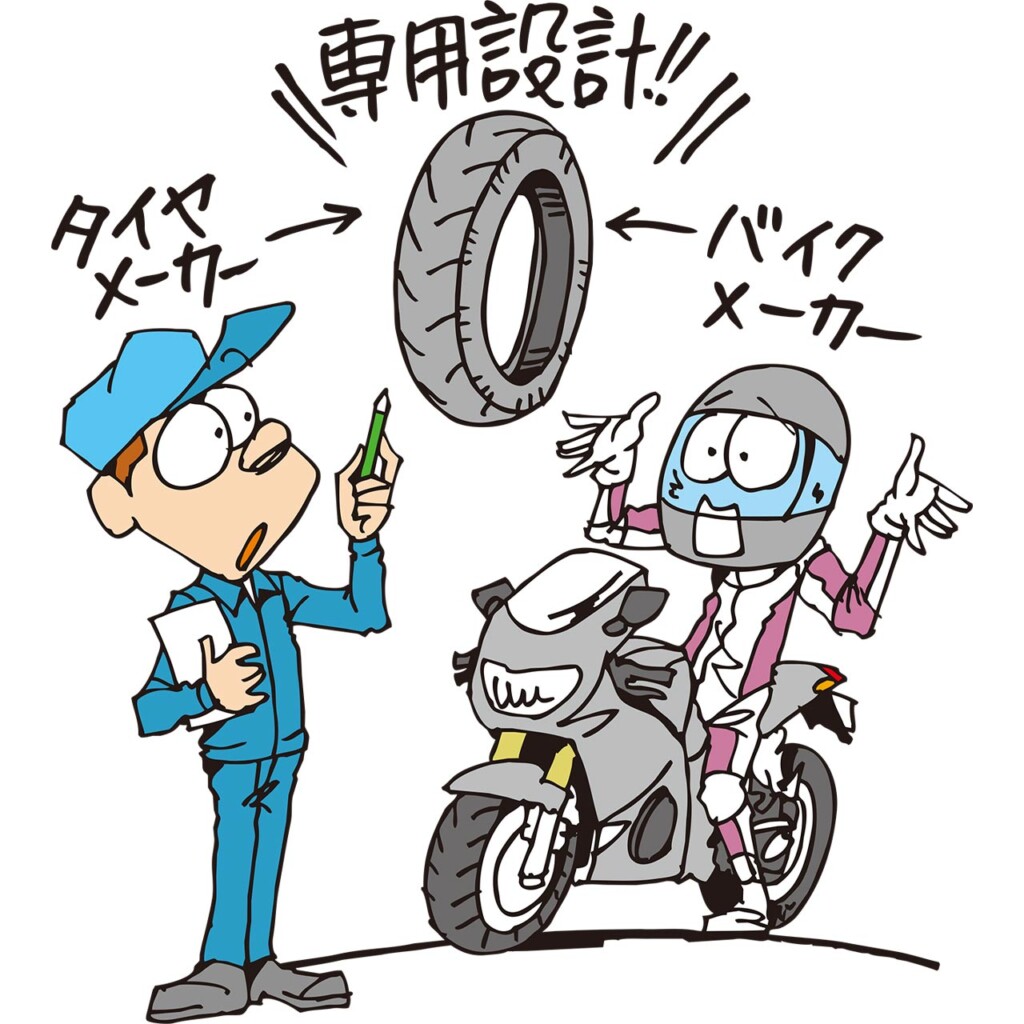

Q 同じ銘柄でも、OEMと市販タイヤは何が違う

A モデルによっては完全に別物という場合も

車種によっては、同じ銘柄とトレッドパターンでも、市販品とは性能が異なるタイヤが純正装着されている場合もある。これはバイクメーカーからの要望により、車種にタイヤの性能を最適化した結果で、中にはコンパウンドから内部構造までまるで違うなんて例も過去にはあった。識別番号を見れば市販品と同じか違うか分かる。

タイヤチューンは昔から日本車のほうが多い傾向のようだが、もちろん市販品と同等のタイヤが装着されている車種もたくさんある。

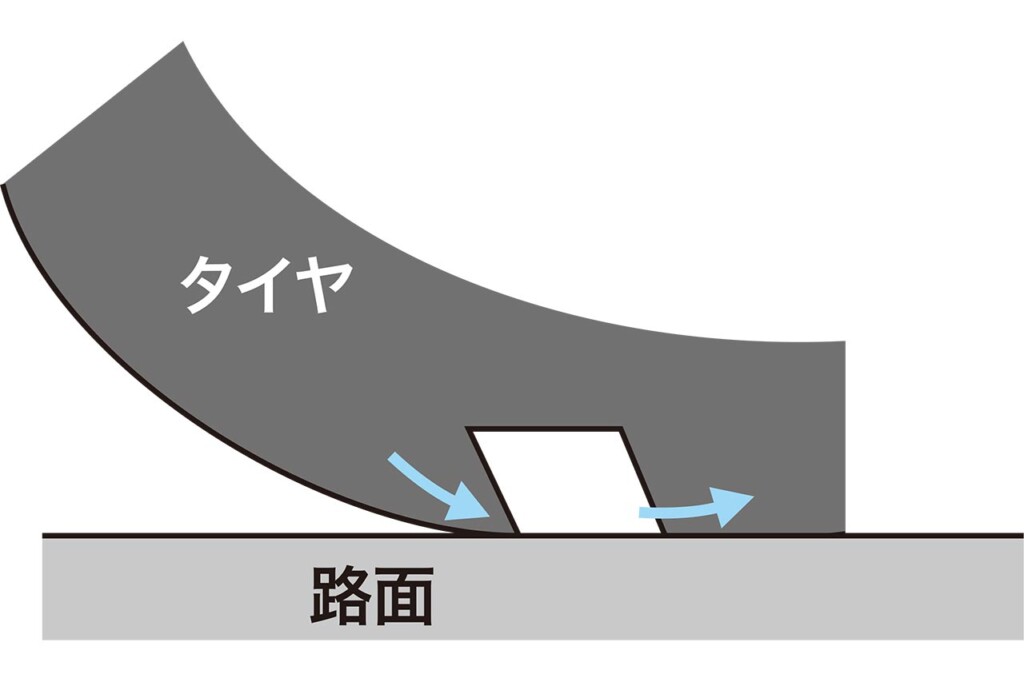

Q トレッドの溝で何が変わる?

A トラクション特性やロードノイズにも影響

溝に与えられている役割として、まず外せないのは排水機能。つまり、トレッドパターンが異なれば排水性が変わる。また、タイヤ表面のたわみ方はパターンにより異なるので、トラクション性能などにも影響を与える。

さらに溝の配置は摩耗にも影響するため、マイレージにも違いが現れる。現代的な視点として、パターンはロードノイズにも深く関わっている。なおかつ、トレッドパターンはどれも真っ黒なドーナツ状のタイヤにとっての“顔”であり、個性を求めるユーザーも多い。