他車との空気を読む〝市街地の間合い術〟|元郵便局員の市街地ノウハウ

市街地では、他車の動きがライダーの安全を大きく左右する。その挙動を読み取り、無用な接近を避ける“間合い”こそが最大の防御。車線変更、停止、急加速──すべてに“予兆”はある。状況を読む力と、距離の取り方が、市街地を安全に走り抜ける鍵となる

■ BikeJIN vol.271 2025年9月号

文/矢巻広介

基本スタンスは他人を信用しないこと

どれだけ自分の運転が丁寧で安全対策が完璧だと思っていても、交通社会には歩行者やクルマ、バイクなど無数の他者が存在する。つまり、事故のリスクは常に〝外側〞からもやってくる。それらを完全に避けることはできなくとも、「もらい事故」のリスクを減らすことは可能だ。

その鍵となるは〝危うきに近寄らない〞こと。自分の安全を他人任せにせず、他車や歩行者の動きを観察し、危険を先読みする力が問われる。

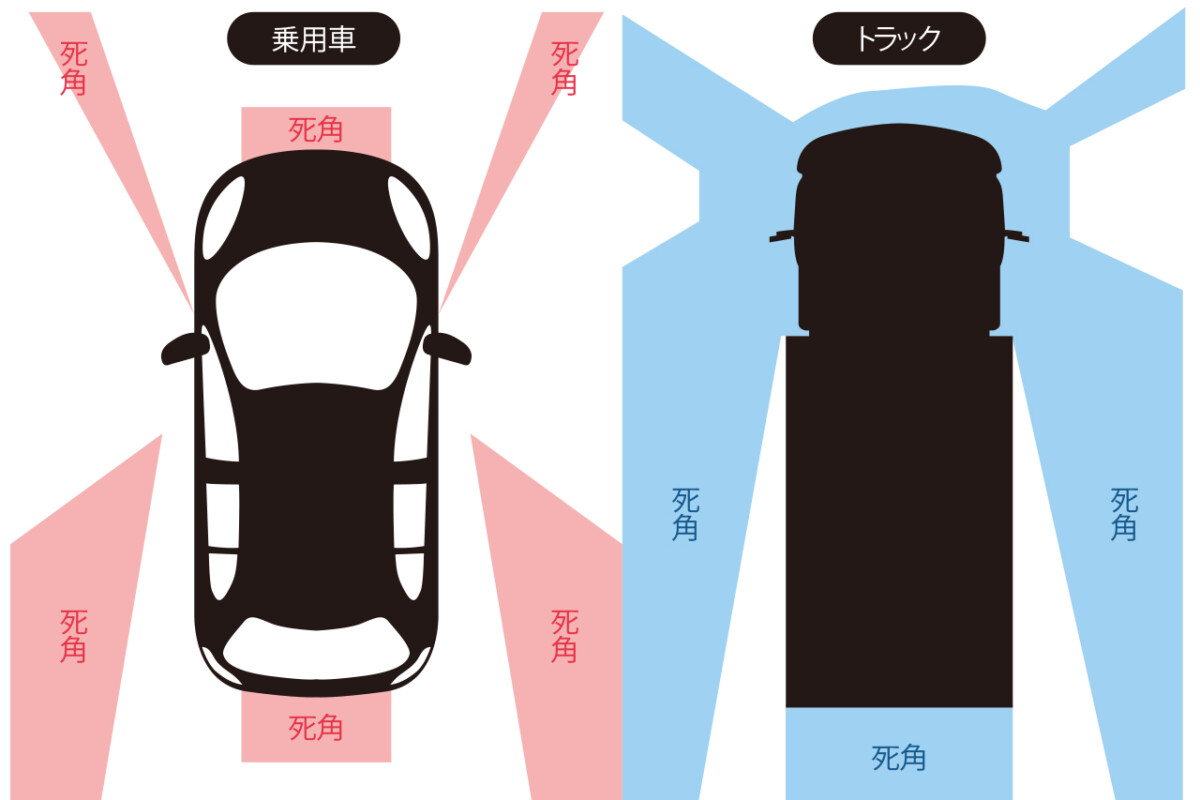

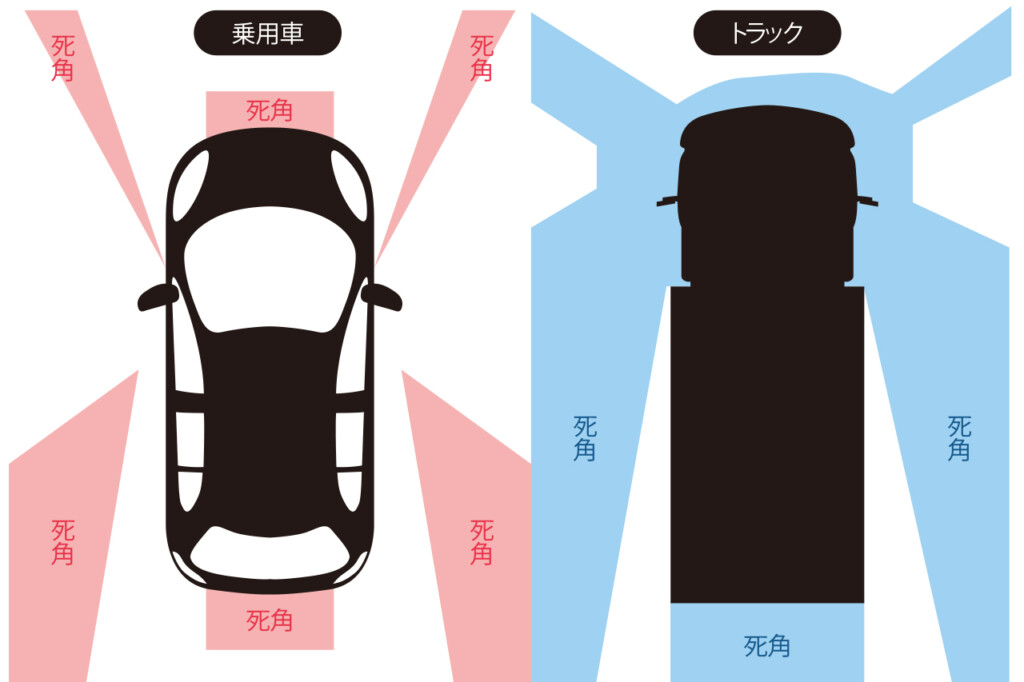

加えてとっておきたい基本姿勢としては「自分は相手に見えていない」と考えること。その考えを元に、車間距離は多めにとり、歩行者や自転車には余裕を持って接近する、といった対策が取れる。クルマの死角や追い越しのタイミング、ライン取りなども事前に理解しておきたい。

また、スマホのナビに気を取られて分岐で迷うことや合流でもたつくことも事故リスクを高める要因だ。

分岐や合流はスムーズに、安全マージンを優先した判断を。市街地では「間合い」を読む技術が、安全運転の礎になる。

大前提自分以外は信用しない

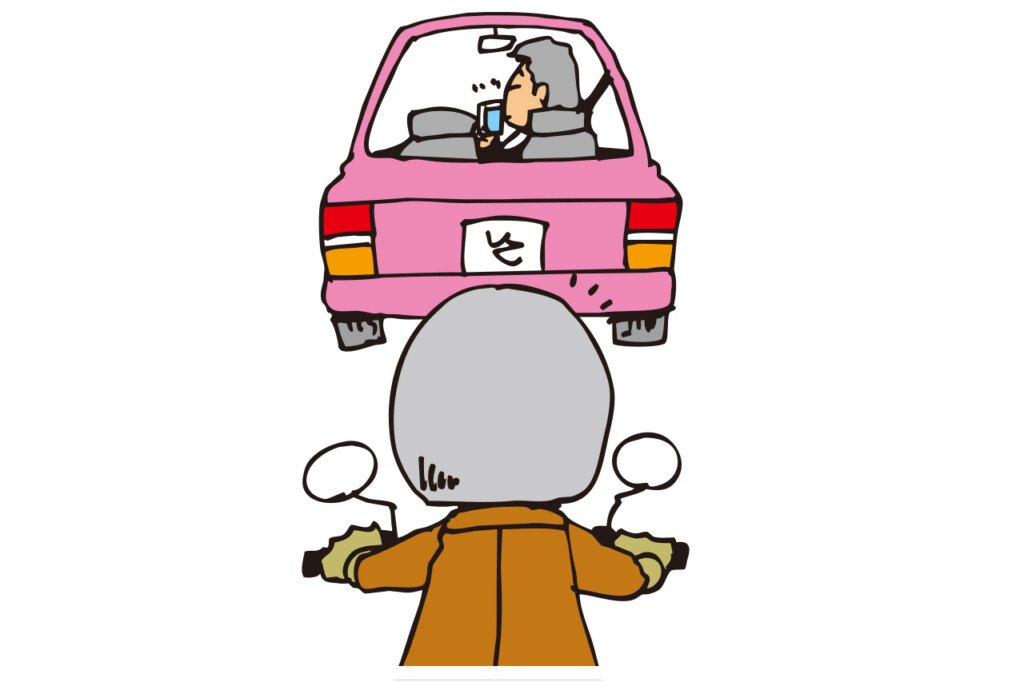

車線の右か左に寄っていたら「曲がりたいのかな?」とか青信号になってからの発進が遅ければ「なんか別のことに気を取られてるな」とかクルマの次の動きを予測することも事故防止の上で大きく役に立つ。変な動きをしているクルマとは一定以上の車間を取る

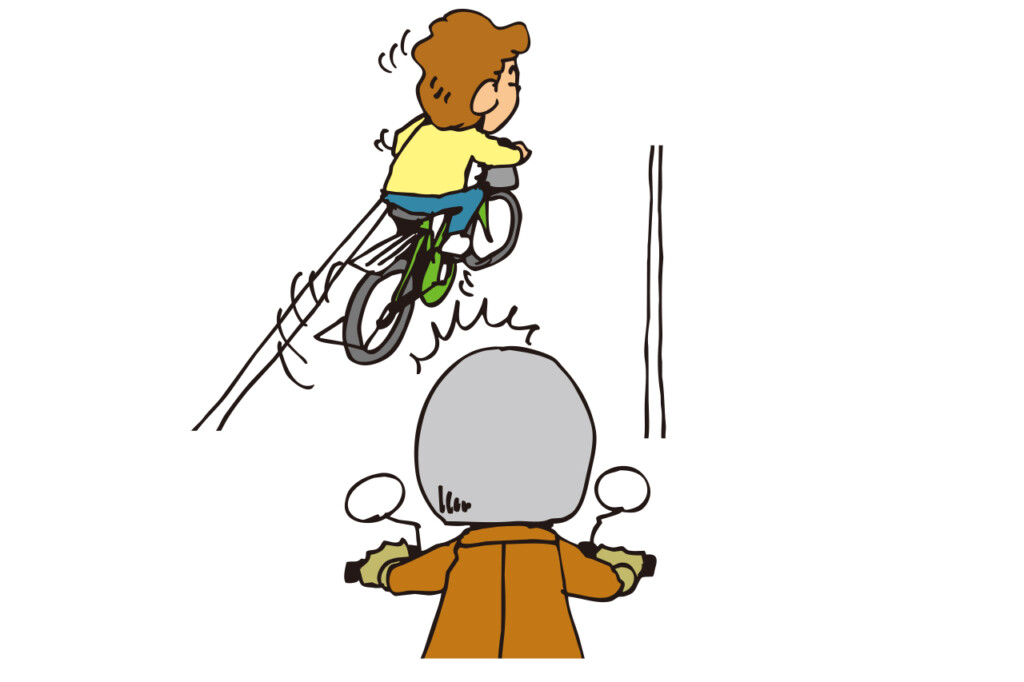

住宅街を長い時間走行する郵便配達業務の性質上、歩行者・自転車とのヒヤリハットは非常に多かった。特に動きが読めないのが自転車。ノールックで進行方向を変える自転車をよく目撃。なので横を通る際はしっかりと間隔を開けて通過していた

他車が関わる事故を防ぐには己の見え方を知る

乗用車ではピラーやミラー周辺、トラックでは車体全体が大きな死角になる。特に左折時の巻き込みや右折時の見落としには要注意。ライダーは相手のミラーに自分が映る位置を常に意識し、並走や接近を避けること。ドライバーの視界に入り続ける工夫が事故防止につながる。郵便カブは小さいのでなおさら意識して走っていた

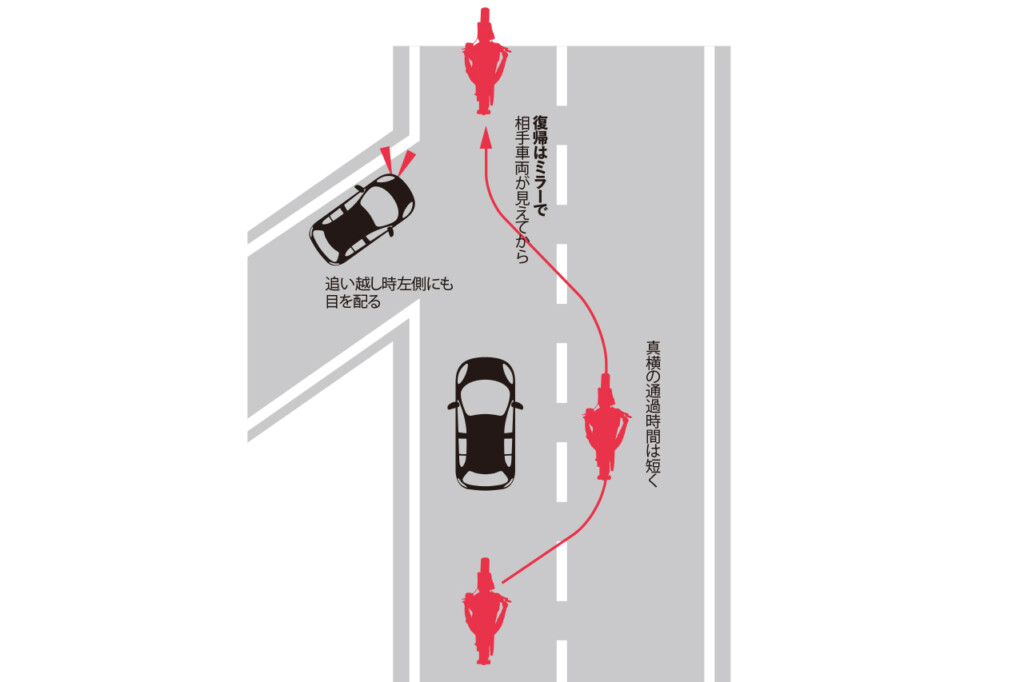

追い越しで事故を呼ばない間合いの取り方

自分と相手の心理と動きを読む

①追い抜き前後は十分な車間を取る

②「追い越し直後にすぐ戻る」のは危険

③クルマの死角を避けるライン取り

追い抜き前は十分な車間を取り、横並びの時間はなるべく短くしリスクを減らす。元の車線に戻るタイミングはミラーが追い抜いた車両のすべてを捉えてからが望ましい。元の車線に戻る際は追い抜いた車両以外の車両や歩行者、そしてその死角も意識しよう

一般道での“迷い”は禁物

進路を間違えて無理に戻ったり急な進路変更をするのは絶対NG。“ながら視認”をやめて、曲がるまでの2 ~ 3回の音声案内やランドマークで進路を事前に把握しておこう

分岐の標識を確認したら進路と周囲のクルマを確認。直前で間に合わない場合はそのまま進む勇気を持とう。突然の割り込みに備えてクルマ一台分のスペースは確保しておく

車線に合流する際、無理な加速や減速は危険に繋がる。合流前からウインカーを早めに出し、流れに対して適切な速度と車間を確保。ミラー・目視の二段階確認で合流しよう

危険の把握・準備と適切な間合いでヒヤリハットを減らすことが事故をなくすための第一歩

元郵便局員・編集部:ヤマキ

社会人になって約3年半、郵便局の配達員としてカブで走り回っていた。そこで叩きこまれた安全に関するノウハウを実践しながら、いまのところ起こしたバイク事故は0件