市販された国産トライアルバイクの歴史をたどる【HONDA|オールドトライアルマシンカタログ】

国内で販売された国産トライアルバイクを創成期から紹介、解説する。懐かしく思う人もいれば、新鮮に見えるかもしれない。その進化の歴史を見て、読んで楽しんでほしい。HONDA編。

TEXT/F.Hamaya 濱矢文夫

1973|バイアルスTL125

国産としては初めてのトライアルバイク。1972年の東京モーターショーに出品されて翌年1月に発売された。バイク+トライアルス(当時はこう呼称していた)で“バイアルス”という造語が車名となった。

エンジンはオフロードモデルのSL125をベースに開発された空冷4ストロークOHC単気筒。1〜3速がクロスレシオで競技向け、4〜5速が公道移動用といった設定。初期モデルは122ccで後にボアを0.5mm広げて124ccになった。ここから70年代のトライアルブームがはじまる。

1975|バイアルスTL250

公道も走れるバイアルスTL125よりもっと力強くトライアル競技に専念できる機種として空冷4ストロークOHC単気筒248ccエンジンをセミダブルクレードルに搭載した競技専用車両。

1975年1月に発売。ヤマハ、そしてスズキ、カワサキからも2ストロークトライアルマシンが登場し、4ストロークはホンダだけだが、この年に国内4メーカーにトライアルマシンがそろった。ヤマハはSSDTを制したミック・アンドリュースを起用し、ホンダは“神様”と呼ばれたサミー・ミラーと契約して対抗した。

1981|イーハトーブTL125

発売されたばかりのバイアルスTL125でイギリスのSSDT(スコティッシュ・シックス・デイズ・トライアル)参戦を経験した万沢安夫(万澤安央)氏、成田省造氏(成田匠選手の父)が、日本でも同じような競技をやりたいと思い、場所を岩手に決め1977年から開催したのが「イーハトーブトライアル」だった。

その競技イベントに使われている宮沢賢治の造語をもってきた車名からわかるようにイメージを拝借したモデル。ホンダはトライアルバイクとは表現せずトレッキングバイクと言った。

1983|TLR200

歴代の国産トライアルバイクとして最も販売的に成功したのがこの機種だ。70年代後半からトライアルブームが下火になりはじめたところに、再点火するようにホンダが新型を投入。

6速トランスミッションの空冷4ストロークOHC単気筒194cc。エンジンを新設計のダイヤモンド型フレームに搭載。乾燥重量は90kg。62°のハンドル切れ角。折からのバイクブームにより大ヒットと表現していいほど売れた。

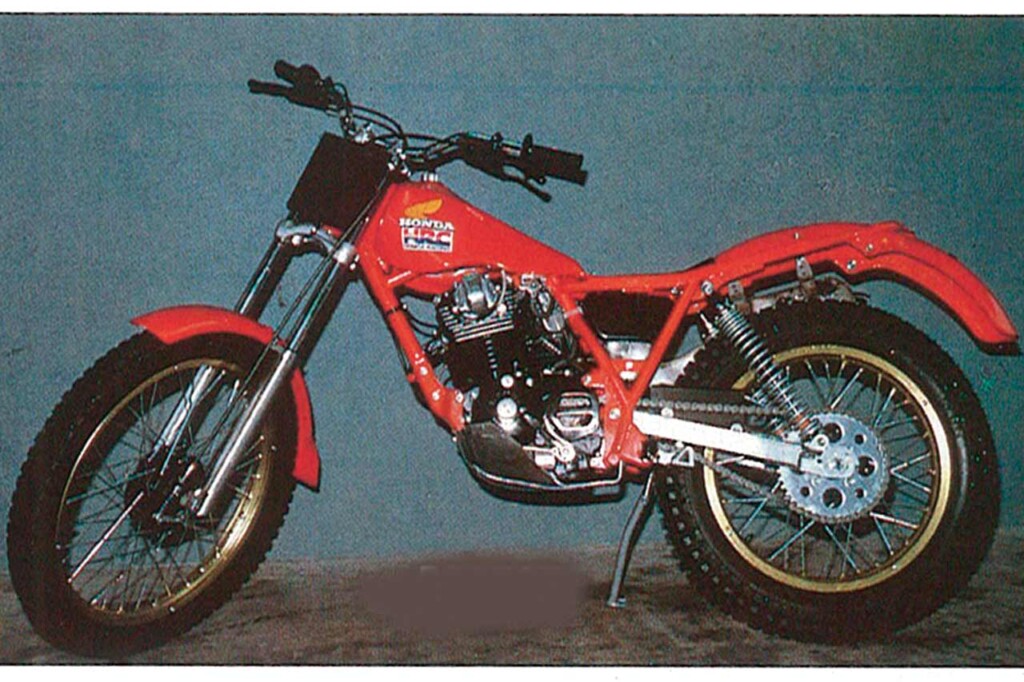

1983|RS250T

TL200RⅡ、RS200T、RS220Tに続く4ストローク単気筒OHCエンジンの競技専用車として発売された。1982年からHRCライダーになった山本昌也選手が、ワークスチューンされたRS250Tを駆り全日本トライアル国際A級クラスで7戦中5勝をマーク、チャンピオンを獲得。

市販モデルは70mm×64.9mmのボア・ストロークOHC2バルブ249.8ccエンジンは15ps/6,000rpm、2.0kg-m/4,000rpmを発揮。この車両までホンダ競技車両はツインショックだった。乾燥重量87kg。

1985|RTL250S

RS250Tの後継モデルとして登場。リアサスペンションは2本ショックではなく1本ショックのプロリンクに進化。世界的にも2ストロークが主流の中で4ストロークにこだわった。

21世紀に入って4ストロークのRTLシリーズが発売されるまで、最後の4ストローク市販トライアル競技モデルとなった。山本昌也選手が全日本ではチャンピオンを獲得している。

1985|TLM200R

4ストロークにこだわっていたホンダが空冷2ストロークの採用に踏み切った。吸入方式はピストンリードバルブ。公道市販モデルとしてバッテリーレスでコンパクトな車体は乾燥重量86kg。フレームを分離式2ストロークオイルのタンクに使っている。

68°のハンドル切れ角。新たに1本ショックユニットのプロリンクサスを採用しているのも大きなトピック。燃料タンクは6L。分厚いアルミのアンダーガードは標準で車体剛性にも寄与している。ちなみにホンダ初の2ストローク市販トライアルバイクはTLM50であった。

1986|TLM240R

TLM200RをベースにしたHRCの市販レーサー。トルクアップのために排気量を拡大。サイズ感も含めてTLM200Rと変わらない。後に兄弟車であるTLM250Rも発売されている。

1986|TLR250R

公道を走れる市販4ストロークマシンとしては初のプロリンクサス採用。空冷OHC単気筒エンジンはトライアルマシンとしてはコンパクトとは表現しにくいが、新設計という力の入れよう。縦長楕円断面形状のサイドパイプ式ダイヤモンドフレームで、ロードスポーツのツインスパー構造に似ている。

燃料タンクはメイン(4L)を中央に置き、サブ(2L)をシート下に配置した二分割式。乾燥重量は93kgとトライアルバイクとしては軽くなく、当時の市場トレンドもあり、競技志向というよりトライアル的な遊びができるデュアルパーパースモデルといったバイクだった。

1987|RTL50S

トライアルを広めるために、世界に通用するライダーを育成するためにも、ロードレースと同じように学童期からトライアル競技を体験させることは重要。

もちろん趣味としてのトライアル文化を広げる目的もあり、子供向けトライアルマシンを開発、販売した。エンジンは2ストローク50で小径ホイール(前が16、後ろが10インチ)にコンパクトな車体で、オートクラッチにグリップでコントロールするシフターで操作。1本ショック。乾燥重量55kg。全日本チャンピオンの山本昌也選手が乗っていたRTL250Sと似たカラーグラフィックを採用。

1988|TLM220R

TLM200Rの進化版。2ストロークピストンリードバルブエンジンはボアもストロークも拡大して216ccに。同じように見えて実際多くを共有、研磨精度を向上させたフロントフォークはインナーチューブなど別物。

フロントブレーキが油圧ディスク化されたのもポイント。リザーバータンクが別体となったリアショックの減衰は無段階調整可能。プロリンク部分からフロントマスクまで同じカタチでもTLM200Rとは違っている。200と同様にバッテリーレス。

1989|TLM250R

空冷2ストローク単気筒競技専用車両のTLM240Rの兄弟車で前に発売された。240と違いフロントブレーキがドラムから油圧ディスクにかわって、アルミ角断面パイプのスイングアームになっているのが特徴。

1991|TLM260R

TLM250Rの排気量拡大版ではなく、フレームからエンジンなど多くを新設計したTLMシリーズの最終型コンペティションモデル。サブフレームがボルト止めの別体になり、転落や転倒などで曲がっても交換ができる。

ディメンションも以前より変わっている。成田匠選手が全日本チャンピオンを経て、世界選手権にチャレンジするときに乗った車両だった。

1997|RTL250R

スペインのトライアルバイクメーカー“モンテッサ”とホンダは80年代から提携を結んでいたが、そのリレーションが車両というカタチとなったのが1994年のモンテッサコタ314Rだった。

ロードレーサーのようなアルミのツインスパーフレームに水冷の2ストローク単気筒エンジンを搭載。それがコタ315Rとなり世界チャンピオンを獲得。市販化されたのが1997年だった。モンテッサ版はコタ315R、ホンダ版はRTL250Rの車名。

リードバルブはカーボンの羽で、イタリアのデロルト製キャブレターを装着。ケースカバーはマグネシウム。パイオリ製正立フォークのインナーチューブにはチタンコートが施された。2003年モデルで終了。その後今に続く4ストロークのRTL-Fに変わっていくがモンテッサとの関係は継続されている。