タイヤを理解することがライテク向上への第一歩【ピレリがズバッと解説!】

「仲良くなるためにはまず相手のことを知る」というのは、人もバイクも同じはず。タイヤに関する基本的なことを知れば、その性能を上手に引き出してあげられるかも!?というわけでピレリジャパンの児玉秀人さんに、二輪用タイヤの基礎知識を教わろう。

PHOTO/S.MAYUMI TEXT/T.TAMIYA ILLUSTRATIONS/H.TANAKA

ピレリジャパン https://www.pirelli.com/

【児玉秀人さん】

ピレリジャパンで二輪部門の責任者を務め、サーキットでのスポーツライディングも大好き。メーカースタッフならではの知識に加えて、ファンライド層としての経験でも二輪用タイヤを熟知する

タイヤには多くの機能が求められる

バイクのタイヤは、走行中に地面と接する唯一のパーツで、「走る・止まる・曲がる」のすべてに必ず関係し、走行性能に大きな影響を与えます。その役割や機能は、ここに挙げた6項目に分類することができます。

一般的なバイクのタイヤは前後の2本しかなく、1本あたりの接地面積は、名刺1枚分なんて表現されることもあるほどごくわずか。それでいて、さまざまな要素がバランスよく機能することが求められています。

1:重量を支える

車体とライダー、ときにはパッセンジャーや荷物の重さを支える機能。タイヤの剛性だけではまるで成り立たず、主にタイヤの中(=タイヤとホイールの間)に充填された空気の量と圧力によって荷重を支えるため、適正な内圧の管理が必須になります。

2:衝撃をやわらげる

サスペンションだけでなくタイヤにも、路面の段差やギャップなどを通過したときに、その衝撃が車体やライダーへダイレクトに伝わらないよう和らげる機能があります。主にタイヤの中の空気の量と圧力、ゴムの弾性やタイヤ構造の弾性が影響します。

3:制動力を伝える

ライダーがブレーキングしたときなどに、主に路面との間で発生するゴムの摩擦力により、制動力を路面に伝えます。そのためには、適切なフットプリント(接地面積)が形成されていることも重要。

ゴムの摩擦力だけでなく、内圧も関係してきます。

4:リーンを安定させる

バイクは、リーンすることで旋回し、直立を保つことで直進します。タイヤには車体のリーン角度を安定させる機能も求められ、主にゴムの摩擦力や弾性、タイヤ構造の剛性が、これを担っています。

リーンが安定しないと、上手なマシン制御は不可能です。

5:方向転換させる

バイクをリーンさせると方向転換しますが、タイヤのグリップ力がなければ、その力を路面に伝えることができません。

タイヤには、ライダーが意図した方向へクイックに曲がるのを補佐する機能も求められ、ハンドリングに大きな影響を与えます。

6:エンジンパワーを伝える

「制動力を伝える」とは真逆で、タイヤは「加速力を伝える」役割も担っています。ここでも、重要なのは路面とタイヤの間に発生する摩擦力。

エンジンからさまざまなパーツを介してリアタイヤに伝わるパワーが大きすぎると、ホイールスピンします。

タイヤの「グリップ」には2種類ある

メーカーが考えるタイヤグリップには、化学的グリップと構造的(あるいは力学的)グリップがあります。前者はコンパウンドそのものの摩擦係数やタイヤの接地面積に大きく依存します。

多くの方が考える「ハイグリップ」とは、こちらのイメージではないでしょうか。後者は荷重やトラクションなどでタイヤが変形することで生まれるグリップを指しています。

タイヤメーカーは、これらを組み合わせながら、各製品に求められるグリップやライフを確立します。

構造グリップ

消しゴムを使うとき、紙の表面をさらっと撫でるよりも、ギュッと押し付けながら擦ったときのほうが、大きな抵抗を感じます。

これと同じように、タイヤは変形することでもグリップを高めるのです。これは「コンストラクショングリップ」とも言われます。

科学グリップ

「ケミカルグリップ」とも呼ばれ、路面と接するトレッド部分に使われるコンパウンド(ゴム配合物)そのものが持つ摩擦力と、トレッドの接地面積により決まります。

コンパウンドの摩擦力は温度でも変化。適正温度域で最大のグリップを発揮します。

少し滑る状態が一番グリップが高い

タイヤは、「微妙に滑るか滑らないか……」という状態のときに、最大のグリップ力を発揮する傾向にあります。後輪なら、路面に薄っすらとブラックマークが描かれているけど、ライダーはホイールスピンやスライドを認識していない程度。

精度や設定によっては、トラクションコントロールが介入している状態も近いかもしれません。

前輪は、ABSが介入する直前や介入した瞬間あたりだと思います。また、化学的グリップだけに頼った走りでは大きな摩擦力にはならず、構造的グリップを作ることが大切です。

乗り方によってグリップ力は引き出せる

タイヤの構造的グリップは変形することで発生するので、適正な内圧のタイヤに上手なライダーが入力することで、さらなるグリップを引き出せる可能性は高まります。

バイクのタイヤは、ライダーが直接的に操作できるものではなく、車体やサスペンションやホイールなどを介して力が伝わります。

上手なライダーはそれらの状態も繊細に読み取り、グリップが破綻しないよう注意しながら、タイヤに入力を伝えています。ただし最近は電子制御が絶大なサポートをしてくれるので、ファンライド層でもハイレベルな操作が可能に。

そして近年のピレリは、電子制御の恩恵を最大限に高めることも意識しながら開発しています。

グリップを高めるためのPIRELLIの技術とは?

今の時代は、どのメーカーでもあらゆる素材を使えるので、一時的な優位性はあったとしても、独自技術というのはほとんどないと思います。ただし、これまでの長い時間で積み上げてきた技術やデータは、他社が簡単にマネできるものではありません。だからこそピレリは、昔からの基礎技術を大事に進化させてきました。

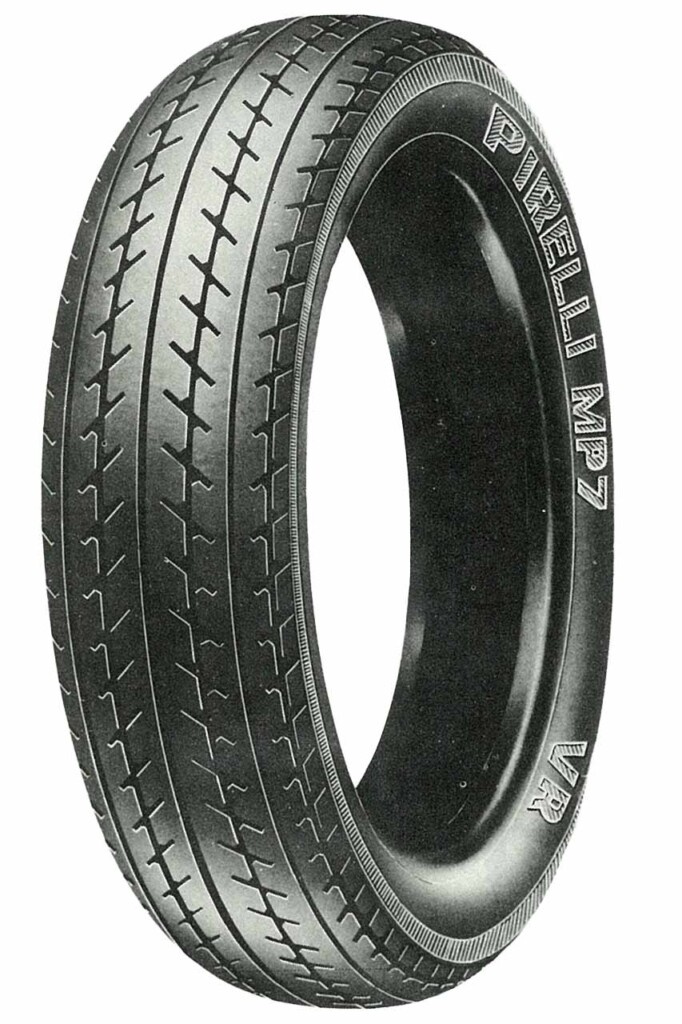

特徴的な技術としては、スポーツバイク用ラジアルタイヤのゼロディグリースチールベルト構造があり、これはメッツラーの技術者が発想し、ピレリの資金援助で製品化。

後にピレリはメッツラーを買収し、現在では世界トップレベルのレース用ピレリタイヤにも、この構造を採用しています。

【公道用のラジアルはPIRELLIが世界初】バイク用ラジアルタイヤの開発は遅く、競技ではミシュランが’81年にトライアル、’83年からロードレースに導入。市販車用は’84 年のピレリ・MP7が先陣を切りました