【YAMAHA MT-07 Y-AMT】フロントフォークの倒立化の是非を問う

2014年の登場以来、その軽さと扱いやすさでビッグバイクのエントリーモデルとして人気を博してきたヤマハMT-07が、デビューから約10年の2025年モデルで、車体刷新を伴うモデルンチェンジを敢行。倒立フロントフォークを装着するなどのブラッシュアップを受けた。

PHOTO/S.MAYUMI TEXT/H.YATAGAI

取材協力/ヤマハ発動機

0120-090-819

https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/

倒立フォークでより高次元のスポーツ走行が可能に

ヤマハMT-07が「2025年モデルでフロントフォークが倒立化する」というニュースを聞いた時の正直な気持ちを話せば、かなりショックを受けた。

登場以来、ビッグバイクのエントリーモデルとして高い評価を得てきたMT-07。僕自身、何度となくそんな試乗記を書かせてもらったが、その誰もが扱いやすいキャラクターの秘密は車体にあったからだ。

数値的な車両重量だけでなく、サイドスタンドから引き起こしたときの動きなどが同排気量クラスのライバルたちに比べて異様に軽く、またがってみると足着きがすこぶるいい。また同排気量クラスのロードスポーツよりも車体剛性がやや低めだったからだろう、低速域であってもフレームがしなって路面に踏ん張る。だからこそ交差点での右左折レベルの低速コーナリングでも、路面状況がしっかりとライダーに伝わって安心できたのだ。

そんなMT-07のフロントフォークが倒立化。しかも、合わせてフレームやスイングアームも完全リニューアルする。技術説明の資料には「縦・横方向の剛性を12〜13%向上」なんてことも書いてある……。

そんなモヤモヤしたものを抱えたまま新型に跨ってみれば、やはりサイドスタンドから引き起こした時点で車体はやや重くなったように感じた。まぁ、試乗したのはオートマチック機構の付いたY-AMT仕様なので、車両重量は187kg。スタンダードより4kg、先代よりも3kgほど重くなっている。

この体感的な重さがあまりに気になって、馴染みのバイクショップで先代に跨らせてもらって確かめたくらいなのだが、やはり新型は先代より、取り回しやサイドスタンドからの引き起こしが重くなっているという印象は変わらない。数値上では軽くなっているのに、体感的には重さが増している。そんなことがあり得るのだ。

ただ実際に走り出してみると、この大改変に対する開発陣の意図はしっかりと伝わってきた。それは「スポーツ性を増してより幅広い層に受け入れられたい」という想いだ。

フロントフォークの倒立化や、ブレーキキャリパーのラジアルマウント化に端を発する車体の剛性アップのおかげで、キャラクターは激変。「もう乗りやすいだけのビッグバイクエントリーモデルとは言わせない!」、そんな意気込みすら感じるくらいだ。

この大改変の焦点はやはりスポーツ性能のアップ。端的に言えば、コーナリングでの対応速度レンジが引き上げられ、スポーツ走行するのが楽しくなっている。

先代で、ややソフト目でよく動く印象だったサスペンションは、高負荷な荷重にも耐えられるようなセッティングに変更。キャスター&トレール、ホイールベースといったバイクのキャラクターを決めるディメンションを根本から見直したことで、肩からコーナーへと飛び込んでいくようなスポーティなコーナリングがしやすくなったのだ。

MT-07は持ち前の車体の軽さはそのままに、より高いレベルのライディングが楽しめるスポーツバイクへと進化したというわけだ。

オートマチック免許でOKのY-AMT仕様も追加

続いてエンジンまわりを見ていこう。最大のトピックスは、スロットルがワイヤー引きから電子制御になったことだ。これに加えてトラクションコントロールや走行モード切り替えと、電子制御まわりの装備が大幅に進化。さらにY-AMT仕様が登場し、このモデルにはクルーズコントロールも追加された。

走ってみると、エンジンのキャラクターも元気になったと感じた。CP2と名付けられた688cc直列2気筒エンジンは、最高出力はそのまま。最大トルクに関しては、わずか0.1kgf・m増えているだけなのだが、スロットルに対する過渡特性が大きく変化しており、明らかに元気になったように感じる。

先代のやや線の細かったトルク特性に対し、発進時や再加速する際のトルクが野太くなり、鼓動感もより際立っている。どうやら吸気まわりのレイアウトの変更によるところが大きいようだが、新採用のアコースティック・アンプリファイア・テクノロジーが、さらにそのキャラクターに拍車をかけている。

この新技術は、エンジン吸気音を増幅し、燃料タンク後部に開けられた4つの穴でライダーに聞かせるというもの。実際MT-07を走らせていると、乗り手はかなり大きなエンジン吸気音が楽しめる。面白いのは、まわりに発する排気音は意外なほどに小さいということ。周囲に迷惑をかけず、乗り手はしっかり高揚感あふれるサウンドを楽しめるというわけだ。

さらに、先にも触れたが今回のモデルチェンジでは、兄貴分のMT-09に続き、MT-07にもY-AMT仕様が登場した。

ごく簡単に説明すれば、Y-AMTとはギア付きエンジンをオートマチック化する技術だ。発進停止でクラッチレバー操作が不要なのはもちろん、車速やブレーキ操作に応じてバイクが勝手にシフトチェンジしてくれるのだが、これが実によくできている。

と言うのも、この手の電子制御シフト技術でキモとなるのは変速タイミング、いわゆるシフトスケジュールだ。

MT-09に続き搭載されたY-AMTとは!?

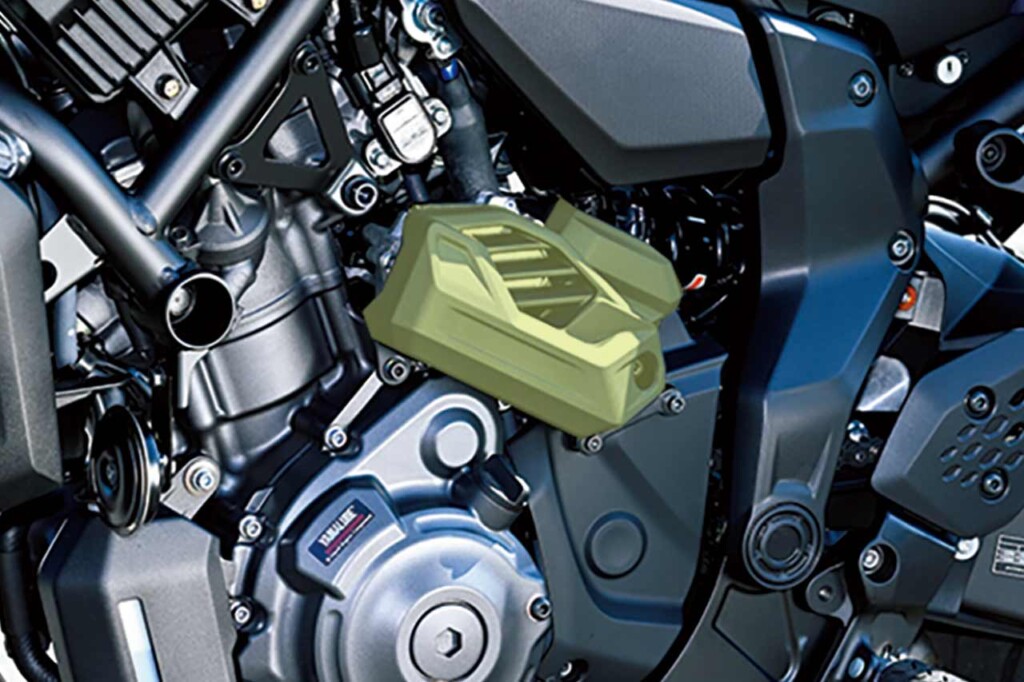

Y-AMTとは“ヤマハ・オートメイテッド・マニュアル・トランスミッション”の略で、言ってみればFJR1300ASに搭載されたYCC-Sの進化版。クラッチレバー操作&シフトチェンジ操作の電子制御化がそのキモであるが、YCC-Sではできなかったオートマチック変速がY-AMTでは可能となっており、AT限定の大型自動二輪免許を所持していれば運転することができる。クラッチやギア操作が苦手な初心者はもちろん、クラッチ操作が億劫に感じたり、加齢やケガで可動域が狭まっているようなライダーにもおススメしたい。

乗り手の気持ちにシンクロするタイミングでギアチェンジを行うのは相当難しいはずだが、Y-AMTはなかなかいいタイミングで変速する。同じ車速でも、スロットル微開とワイドオープンではシフトアップのタイミングが異なる。減速時には、スロットルの戻し具合やブレーキのかけ具合でシフトダウンのタイミングを変えてくる。クルージングとスポーツランの違いを判断しており、状況に合わせたシフトスケジュールを入れ込んでくる感じなのだ。

さすがは「人機官能」をモットーに、電子制御技術に取り組んできたヤマハといったところ。6軸IMUといった特別な装置を使わず、ここまでライダーの気持ちに寄り添ったシフトスケジュールを組めているのはすごいと思う。

数日間このY-AMT仕様で走り込んでいたら、ほぼATモードしか使っていなかったくらい、そのシフトスケジュールが馴染んでいた。これほど違和感がなく、使いやすい機能であれば、ビッグバイク初心者はもちろん、何台ものバイクを乗り継いできたベテランとの親和性も良いはずだ。

YAMAHA MT-07 Y-AMT

| エンジン | 水冷4ストローク直列2気筒DOHC4バルブ |

|---|---|

| 総排気量 | 688㏄ |

| ボア×ストローク | 80.0×68.5mm |

| 圧縮比 | 11.5:1 |

| 最高出力 | 73ps/8750rpm |

| 最大トルク | 6.9kgf・m/8750rpm |

| 変速機 | 6段リターン |

| クラッチ | 湿式多板コイルスプリング |

| フレーム | ダイヤモンド |

| キャスター/トレール | 24°20′ / 93mm |

| サスペンション | F=φ41mm倒立フォーク R=リンク式モノショック |

| ブレーキ | F=油圧式ダブルディスク R=油圧式シングルディスク |

| タイヤサイズ | F=120/70 ZR17 R=180/55 ZR17 |

| 全長×全幅×全高 | 2065×780×1110mm |

| ホイールベース | 1395mm |

| シート高 | 805mm |

| 車両重量 | 187kg |

| 燃料タンク容量 | 13L |

| 価格 | 105万6000円 |