【Historic Bikes/YAMAHA TZR250R】2ストロークらしからぬフレキシビリティ

この記事は過去に掲載された記事を再編集した内容です。

ヤマハが築いた2スト250ccの系譜とTZRの進化

現代のモデルにも引き継がれるヤマハの美点──。長らく250ccクラスの2ストロークカテゴリーは、ヤマハが牽引してきた。YDS、RD、DX、DTといったモデル群はオンロード・オフロードを問わず多岐にわたり、その中でも市販レーサー直系のレプリカとして登場したRZは、その地位を確固たるものにした。1980年のことである。

しかし、その圧倒的なパフォーマンスはライバルメーカーを強烈に刺激した。数年間はRZの黄金時代が続いたものの、スズキのRG-Γ、ホンダのNS、カワサキのKRといった競合モデルが次々と登場し、包囲網が形成されていく。やがて、RZも防戦に回らざるを得なくなった。

その状況を打開するため、ヤマハが送り出したのが初代TZR(1986年)である。だが、そのタイミングでライバルたちの動きも加速する。TZRショックが冷めやらぬうちに、ホンダはNSRを発表。レーサーレプリカという枠を超え、レーサーそのものと呼べるスタイルとスペックでTZRを凌駕した。こうして、ヤマハとホンダによる250cc 2ストレプリカの開発競争が激化していく。

いずれのメーカーもフルモデルチェンジを矢継ぎ早に繰り返すなか、特に変遷が激しかったのがTZRだ。エンジン形式だけを見ても、前方排気の並列2気筒(1986〜1988年型)、後方排気の並列2気筒(1989〜1990年型)、そして極めつけはV型2気筒へと進化した1991年型である。

バイブレーションの少なさと高いフレキシビリティ

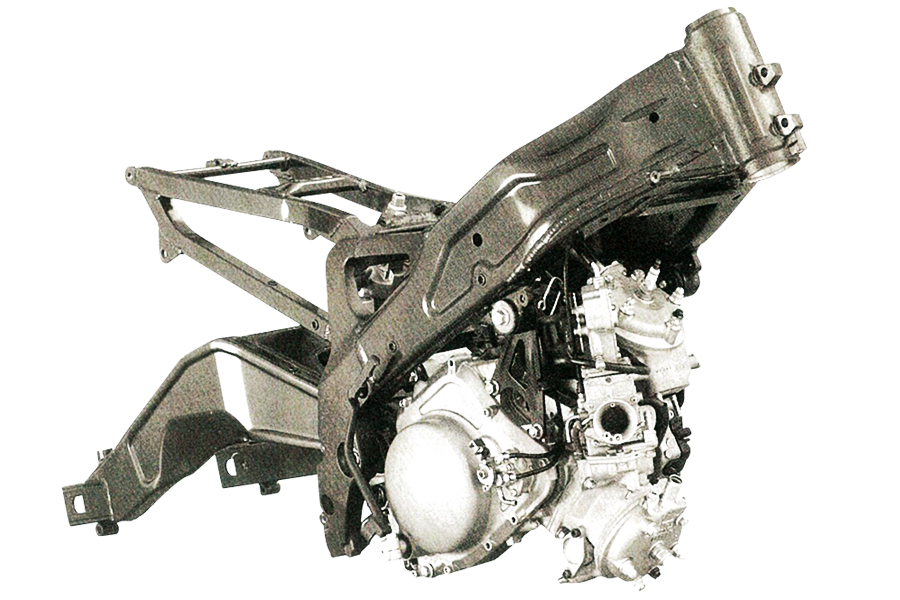

この1991年型は、市販レーサーTZあるいはワークスマシンYZRに最も近づけられたモデルとされ、幾度かのマイナーチェンジを経て1999年まで生産が続いた。そんなTZR最大の魅力は、やはりエンジンにある。最大のライバルNSRと大きく異なるのは、振動の少なさと高いフレキシビリティだ。

スロットルを急開しても回転がスムーズに追従し、「ピーキー」という2ストの先入観を裏切るように、フラットなトルク特性で速度が伸びていく。4ストローク並とは言わないが、エンジン特性に神経質にならずに走れてしまうため、トレースすべきラインやキープしたいパワーバンドを多少外しても、リカバーは容易だ。

「ハンドリングのヤマハ」とよく言われるが、それは単にフレーム設計やディメンションによるものだけではない。スムーズなエンジンが生む穏やかな過渡特性(もちろん2ストとしては、だが)こそが、それを支えているのだ。

それは、現代のヤマハ車にも脈々と受け継がれている。このTZRは、そのことをあらためて思い出させてくれる存在だった。

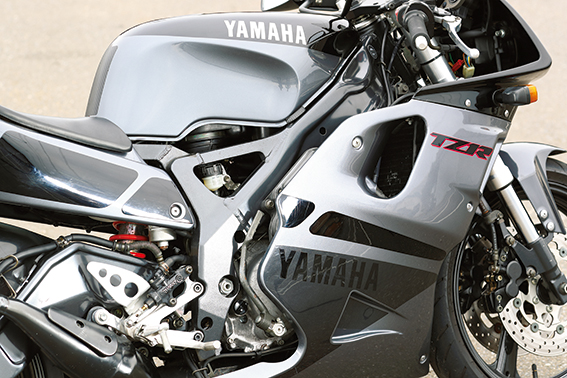

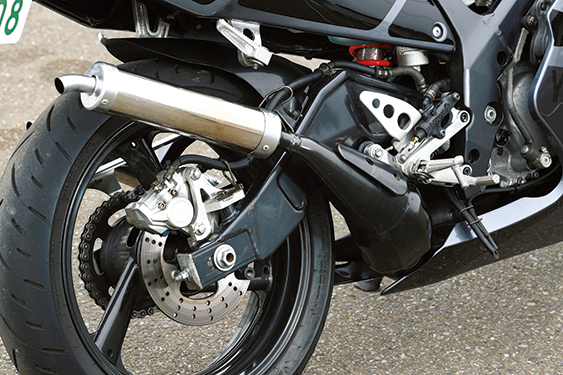

YAMAHA TZR250R ディテール

| エンジン | 水冷2ストロークV型2気筒 |

| バルブ形式 | クランクケースリードバルブ |

| 総排気量 | 248cc |

| ボア×ストリーク | 56×50.7mm |

| 圧縮比 | 7.5対1 |

| 最高出力 | 45ps/9500rpm |

| 最大トルク | 3.8kg-m/8000rpm |

| フレーム | アルミツインスパー |

| サスペンション | F=テレスコピック倒立式 |

| R=スイングアーム+モノショック | |

| ブレーキ | F=φ282mmダブルディスク |

| R=φ210mmシングルディスク | |

| タイヤサイズ | F=110/70R17 |

| R=150/70R17 | |

| 全長/全幅/全高 | 1960/680/1075mm |

| 軸間距離 | 1340mm |

| 重量 | 126kg |

| 価格(発売当時) | 62万9000円 |