BMW S 1000 RR 何ひとつとして手を抜かないBMWの完璧主義を具現化【DUCATIとBMWが提案するライディングプレジャー】

BMWほど、開発コンセプトに筋が通ったメーカーはない。アドベンチャーからスーパースポーツまで、ライダーが安心して愉しめること。この考え方は、もちろん新型S1000RRにも貫かれている。ただ新機軸を導入するだけではなく、徹底的に作り込むのだ。

PHOTO/H.ORIHARA, S.MAYUMI, T.SATO, T.OGOSHI

TEXT/G.TAKAHASHI

ビー・エム・ダブリュー ☎0120-269-437

https://www.bmw-motorrad.jp/

突き詰めているのは「扱いやすさ」という性能

最近はM1000RRが注目され、S1000RRがあたかもサブマシンであるかのような扱いになっている。

確かにカーボンパーツで武装したM1000RRは、そのパフォーマンスとステイタス性の高さから、ライダーたちの目を惹く存在であることは間違いない。私もさんざんM1000RRを走らせているから、いかに素晴らしいバイクかはよく理解している。

しかし私は声を大にして言いたい。「SがあるからMがある」と。

’09年にデビューしたS1000RRは、当時、大変な驚きを持って受け止められた。アドベンチャーやツアラーのイメージが強かったBMWが、スーパースポーツを登場させたのだから当然だ。

しかも、S1000RRは極めて完成度が高かった。スーパースポーツにもいろいろなキャラクターがあるが、日本車、特にスズキGSX-R1000のような扱いやすさを備えていて、そのことも驚きだった。

S1000RRは瞬く間にスーパースポーツカテゴリーの中に居場所を作り上げ、BMWのスポーツイメージを一気に引き上げた。サーキットでBMWのブランドロゴを見かけても何ら違和感を持たなくなるまでに、時間はかからなかった。

最初から完成度が高かったS1000RRは、改良を重ねるにつれてさらに完成度を高めていった。だが、基本特性は大きく変わっていない。「万人向け」と言うと大げさに聞こえるかもしれない。だが、スーパースポーツの中では確実に扱いやすいモデルだ。

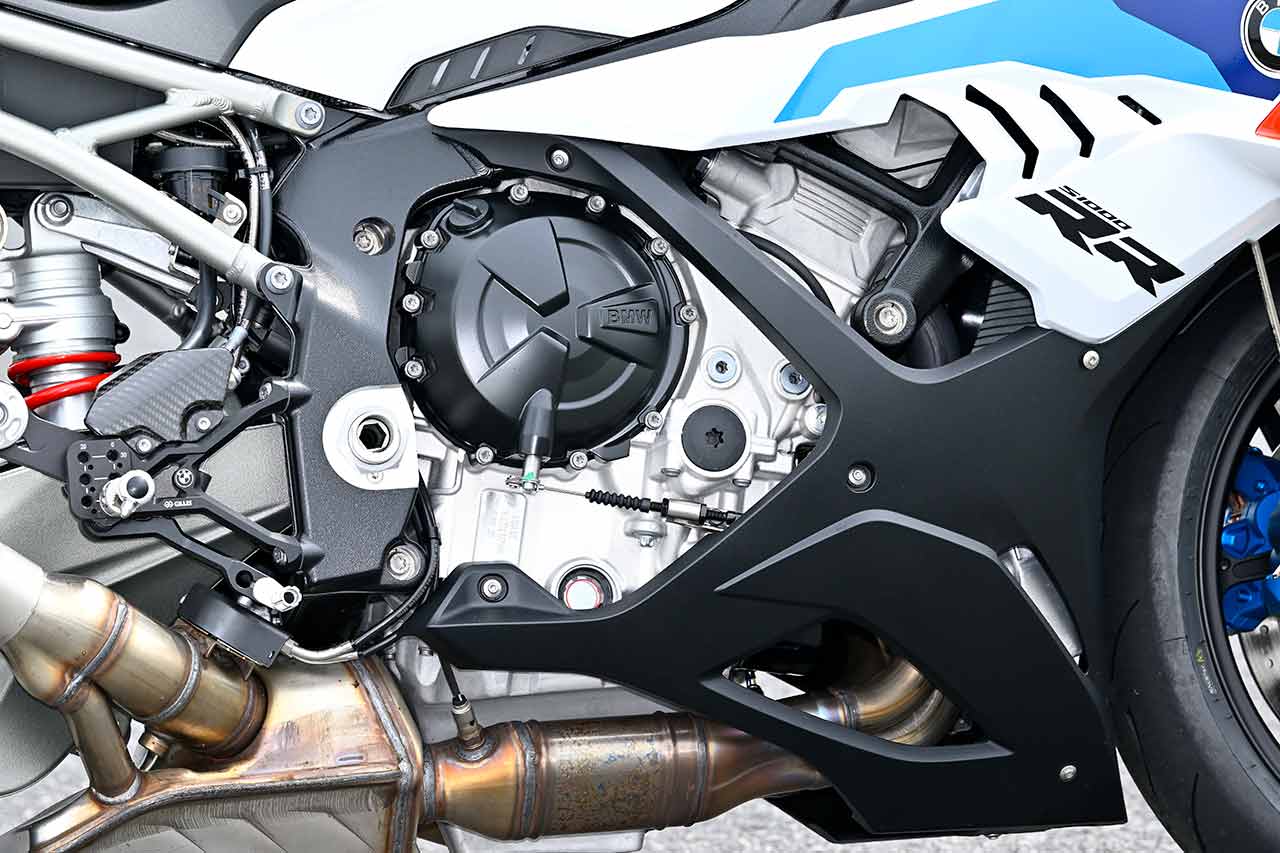

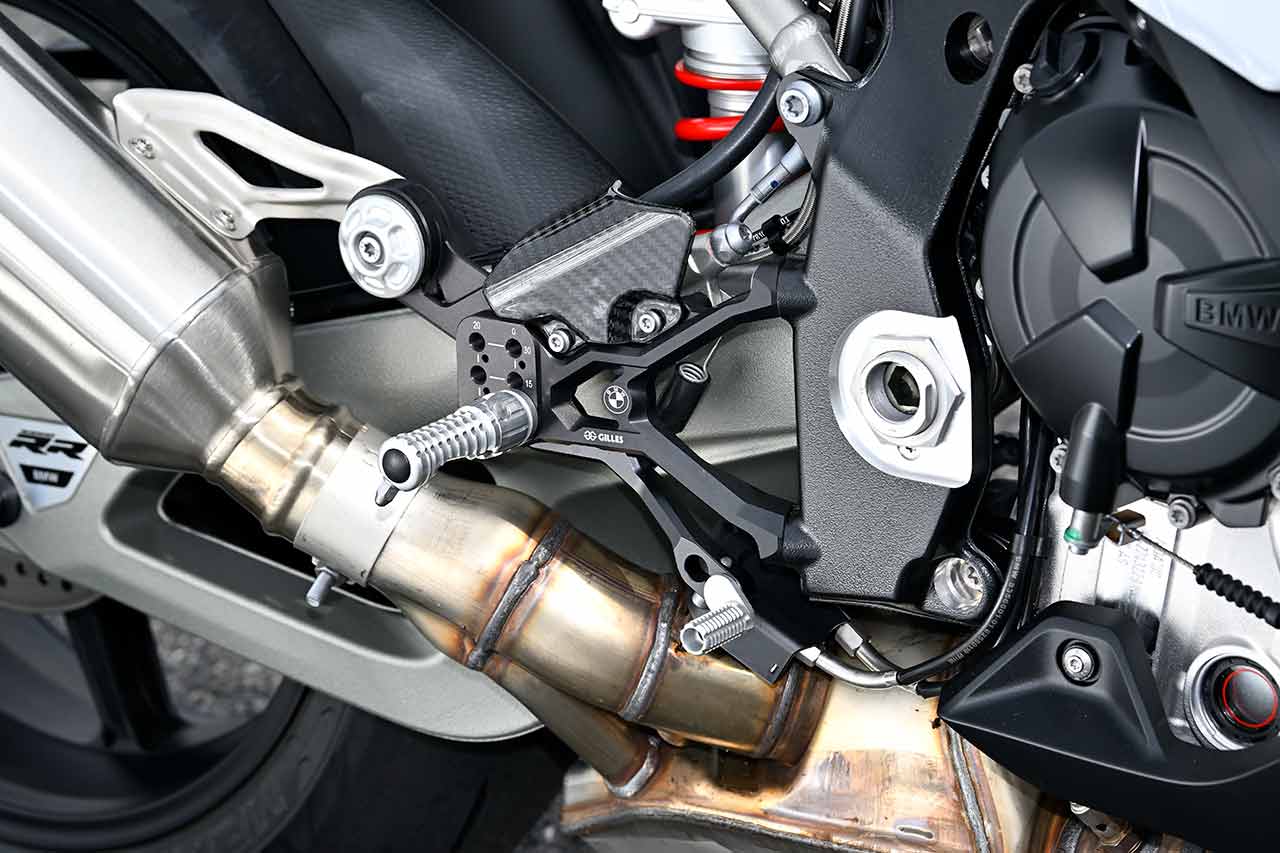

最新型S1000RRは、前モデルからさほど多くの変更は受けていない。空力特性の見直しと、Mショートストロークスロットルの採用。大きくはこの2点だ。

今回のテストコースは筑波サーキット・コース1000。正直なところ、低速サーキットでは空力の変化について感じることはできなかった。BMWのリリースには「300km/hでのダウンフォースが6kg増加」と記載されている。機会があれば300km/hで試してみたいところだ。

というわけで、すぐに体感できる変更はMショートストロークスロットルである。これはM1000RRに先行投入されているもので、簡単に言えばハイスロ、ハイスロットルだ。スロットルレバーの回転角が72度から58度に変更され、ちょっと回すだけで全開になる、というアイテムである。

「ハイスロ……?」と侮るなかれ。これがまた、恐ろしいほどの配慮を感じる仕上がりなのだ。

「これ、エンジン変わったよね?」「本当に変わってない?」

新型S1000RRに試乗してバイクを降りた私は、しつこいぐらい何度も確認した。編集スタッフがどれだけ調べても答えは「NO」。少なくともBMWが発表した資料には、エンジンの改良という情報は掲載されていなかった。それがにわかには信じがたいほど、エンジンフィーリングが変わっていたのだ。

まず言っておきたいのは、私はハイスロ否定派だということだ。ハイスロを入れると、「ストレートでストッパーに当たるまでカチッと開けられない」という悩みはすぐに解決できるが、それと引き換えに、たいていは扱いづらくなってしまう。

スロットルの開け始めがシビアになり、フルバンクから立ち上がりにかけてスロットルをちょっと開けるようなもっとも大事なシーンでギクシャクしやすくなる。逆に、ストレートでも全開にできるのは実はわずかな時間だ。だから私自身は「ストレートでストッパーに当たるまでカチッと開けられない」は「タイヤの端が余ってしまう」と同じように、さほど気にしなくてもいい悩みだと考えている。そんなことのために扱いづらい特性になってしまったら本末転倒だ。

そんな考えの持ち主なので、今回のMショートストロークスロットル採用に関しても懐疑的だった。ところが、新型S1000RRのMショートストロークスロットルには、すっかり感心した。正直言って、感動してしまったほどだ。あまりに素晴らしい出来栄えだったのだ。

スロットル開度40〜70%ほど、つまりサーキットでもっとも多く使う開度で、まるでエンジンがチューンナップされたかのようにトルクが厚くなっている。しかもスロットルの開け口の調教も練り込まれている。不安なくワイドオープンにできるから、結果的に速く走れるようになっていたし、楽しさも増している。

これは単にスロットルまわりをいじっただけでは成し遂げられない進化だ。おそらくはハイスロ導入に合わせる形で、エンジンマッピングも含めて細かく作り込んでいる。

……いや、マッピングを調整するような手間暇はかけていないかもしれない(これは相当に大変なことだ)。奇跡的にハイスロ導入によってエンジン特性にポジティブに作用した可能性もなくはない。

しかし私の推測では、おそらくBMWは手間やコストを惜しまなかったはずだ。S1000RRは登場した’09年の時点で、まるで日本車のような扱いやすさを備えていた。ライダーを安心させることにかけては、BMWは決して手を抜かないはずだ。

それにしても、電子制御盛りだくさんの最新スーパースポーツは、本当にレベルが高い。たいていの人間のミスをカバーしてくれるから、安全性は飛躍的に向上している。

ただし、速く走れるかどうかは、また別の話だ。電子制御によってチャレンジできる環境が整っていることは間違いない。しかし、チャレンジするかどうかはその人次第だ。

ますます懐が深くなったS1000RR。M1000RRのベースなのだから、その限界は相当高いところにある。そこに手を伸ばすのか、伸ばさないのか。

(青木宣篤)

Commentary by Shinya Nakano

扱いやすさは守りながらもスキルが求められるバイクに

「速い!」というシンプルな感想だ(笑)。とにかく速い。しかし、ただ速さ一辺倒ではなく、扱いやすさにも十分配慮されているあたりがBMWらしさだ。エンジンはパワフルにも関わらずドンツキはない。極低回転域から高回転域までスムーズに気持ちよく回ってくれる。

ただ、僕の印象では、年々レーシングマシン寄りになってきているように感じる。初代デビューからしばらくの間、S1000RRは「誰にでも乗れるスーパースポーツ」だったが、ここ数年はタイヤにしっかりと荷重をかけ、グリップを引き出しながら走るタイプになってきている。フルバンクになればなるほど安定する、といった具合だ。

もちろん電子制御がたっぷり盛り込まれているから安心感は高いのだが、S1000RR本来の性能を引き出そうとするなら、かなりスキルが求められるのは確かだ。ライバルに打ち勝つのがスーパースポーツの宿命だから、こういう方向性になるのは仕方ないのだろう。

国産スーパースポーツもかなり尖ってきている。その中ではS1000RRは扱いやすさを重視している方だろうか。

ウイングレット変更の影響か、S字の切り返しは重くなり、体力を使った。空力お化けの今のMotoGPマシンはかなりキツいのだろう……。

(中野真矢)

BMW S 1000 RR

- Key Point of Riding Pleasure

- 電子制御サスペンションなどで幅広いシーンに適応する

- M 1000 RRに対し、公道での楽しさも考慮したエンジン

- 各種電子制御によって誰でもSSのスポーツ性が味わえる

| エンジン | 水冷4ストローク直列4気筒 DOHC 4バルブ |

|---|---|

| 総排気量 | 999cc |

| ボア×ストローク | 80.0×49.7mm |

| 圧縮比 | 13.3:1 |

| 最高出力 | 210ps/13750rpm |

| 最大トルク | 113Nm/11000rpm |

| 変速機 | 6段 |

| クラッチ | 湿式多板クラッチ(アンチホッピング機能、自己倍力機能付き) |

| フレーム | アルミニウム鋳造ブリッジタイプフレーム |

| キャスター / トレール | 24.2° / 97.6mm |

| サスペンション | F=φ45mm倒立フォーク DDC電子制御 R=モノショック DDC電子制御 |

| ブレーキ | F=φ320mmダブルディスク + 4ピストンラジアルマウントキャリパー R=φ220mmシングルディスク + 2ピストンキャリパー |

| タイヤサイズ | F=120/70ZR17 R=190/55ZR17 |

| 全長×全幅×全高 | 2073×848×1205mm |

| ホイールベース | 1455mm |

| シート高 | 832mm |

| 車両重量 | 198kg |

| 燃料タンク容量 | 16L |

| 価格 | 268万8000円〜 |