【冬のツーリング革命】寒さを根本解決!電熱アイテムで快適・安全なバイクライフを実現

冬のツーリングを快適に変えるのが電熱ジャケットやグローブなどの電熱アイテム。冷気を遮るだけでなく自ら発熱し身体の芯から温めることで操作性と集中力を維持。寒さに耐える季節を、心から楽しむ季節へと変えてくれる頼もしい存在だ。電熱アイテムを活用して快適な冬を迎えよう

■ BikeJIN vol.274 2025年12月号

電熱アイテムを活用することで得られるモノ

①走行中の快適さ

電熱アイテムは走行中、全身を均一に温めてくれるので寒さによる疲労や集中力低下を防ぐ。指先の感覚も保たれ、操作性が向上。厚着せずに動きやすく、快適で安全なライディングを実現してくれる

②冬ライドの回数増

寒さのストレスが軽減され、快適に走れる時間が増えるのも大きなメリット。身体の冷えを気にせずツーリングを楽しむことができるので、冬でも積極的に走り出す機会が増え、オンシーズン期間を伸ばしてくれる

③走る時間も長く

「冬は寒いから朝夕はちょっと避けたい……」と日中のみのツーリングになりがちだが、電熱アイテムを使用することで、快適な状態が長く続くため、休憩の回数も減り、1日に走れる時間が自然と増えていく

冬のツーリングの最大の敵「寒さ」をどう克服するか

冬のツーリングは、澄んだ空気や美しい景色を楽しめる反面、厳しい寒さとの戦いでもある。特に長時間の走行では体温がどんどん奪われ、防寒対策をしていても、冷たい風がウェアの隙間から入り込み、身体の芯まで冷え切ってしまう経験をしたライダーも多いだろう。そんな冬の過酷な環境を一変させるのが「電熱アイテム」だ。

電熱ジャケット、グローブ、パンツ、インナーなど、バイク専用に設計されたモデルが数多く登場し、今や冬のライディングには欠かせない装備。毎年のように新技術が搭載された製品や新ブランドが登場している。

電熱アイテムの強み・最大の魅力は、単に「冷えを防ぐ」だけでなく、「自ら温める」能動的な保温機能にある。内部のヒーターが直接発熱し、身体の芯から温めるため、寒さを根本から解決してくれる。バイクのバッテリーに接続して使うタイプや、モバイルバッテリーで動作するタイプなど、用途に応じて選択できるのも便利だ。

特に恩恵を感じやすいのが電熱グローブ。冬場は真っ先に冷えやすい指先をしっかりと温めてくれるため、ブレーキやクラッチ操作が常に安定し、反応も鈍らない。これにより安全性が飛躍的に高まる。

また、電熱インナーやパンツは軽量ながら全身を均一に温める構造になっており、厚着をする必要がないため動きやすさも抜群。肩や肘の動きが制限されず、長時間のツーリングでも疲れにくい。

防水・防風性能が高いモデルや、転倒時にも安全性を確保するプロテクション内蔵タイプなど、機能面の進化も著しい。ライディングギアとしての完成度は年々高まっている。

電熱アイテムは、単なる防寒具ではなく「冬を快適に走るための装備」。寒さを我慢する季節から、楽しさと快適さを両立できる季節へと変えてくれる存在である。

身体が温まることで心にも余裕が生まれ、冬ならではの透き通った空気や静かな風景を心から味わえる。今シーズンは冬をより自由に、より安全に楽しむために、電熱ウエアをもっと積極的に取り入れてみてはいかがだろうか。

どちらを選ぶ? 2つの給電方法

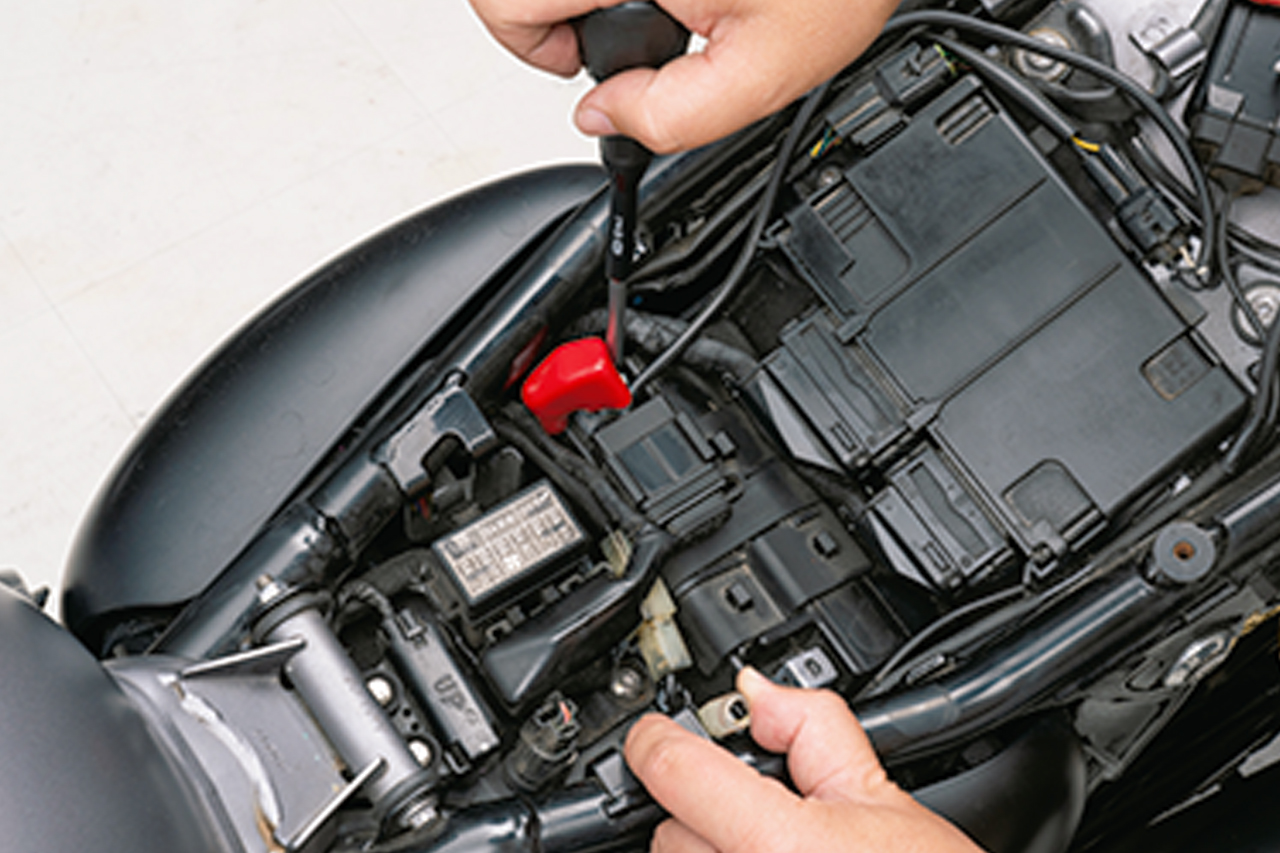

車体給電タイプ

【メリット】長時間で連続使用可能・電池切れの心配なし

車体バッテリーから直接電力を供給するため、長時間走行でも電池切れの心配がないのが大きな魅力。常に安定した電力で発熱を維持でき、寒冷地や長距離ツーリングでも一定の暖かさをキープできる。気温が低下するシーンでも安定

【デメリット】接続する作業が必要・降車したら使えない

バイクから電源を取るため配線作業が必要なのが難点。また、乗り降りのたびにケーブルを接続・取り外しする手間があり、停車中やエンジンを切った状態では使用できないのである程度の防寒が必要となる

Q.バッテリー上がりの不安は

A.ほぼ心配なし

心配する考え自体は正しいのだが、通常の使用であれば問題はない。一般的なバイクのエンジンは発電機構を備えていて、エンジンがかかっている間は、常にバッテリー充電も行っているからだ

Q.使えない車両はある?

A.10年以内であれば基本OK

バイク用バッテリーの電圧は12Vが主流。車載バッテリーから電源をとる電熱ウエアの必要電圧も、12Vがほとんどなので、愛車がヴィンテージバイクなど特殊な車両でもなければ、問題ない

モバイルバッテリータイプ

【メリット】作業なしですぐ使用可能・コンパクトで短時間向き

車体に配線を接続する必要がなく、装着も取り外しも簡単で手軽に使えるのが魅力。通勤や街乗りなど短距離でも気軽に使えて、乗り降りがしやすく停車中でも暖かさを維持できるのがモバイルバッテリーの利点

【デメリット】バッテリー切れの不安アリ・電気出力が低い

電力量に限りがあるため長時間の走行ではバッテリー切れの不安がつきまとう。寒冷地や高速走行中など消費電力が増す状況では、発熱が弱まることも。発熱時間を延ばすには大容量バッテリーが必要で、その分重量が増す点もデメリット

Q. A(アンペア)はどれくらい必要?

A.長時間仕様なら大容量を

バッテリーの容量が大きいほど、長い時間使用可能。だが、大容量であればその分バッテリー自体の重量が重くなってしまう。稼働時間の長さと身軽さのどちらを重視するか用途に合わせて考えよう

Qバッテリーを長持ちさせるコツは?

A.電熱だけに頼らないウエアリングを

電圧が低い仕様の関係で、モバイルバッテリータイプの発熱量は低めなのが事実だ。ウエア自体の防寒性をより重視したウエアリングをして、発熱レベルを下げるなど節電することも大事だ

念のためVとAについておさらい

V(電圧)=発熱量

電圧は電気(正確には電子)が流れる勢いを表す単位がV(ボルト)。高いほど高出力で、電熱ウエアなら発熱量が大きい

A(電流)=使用時間

電流は電気(正確には電子)が流れる量の単位で、A(アンペア)で表記される。電熱ウエアの場合、数値が高いほど使用電力が多い