目次

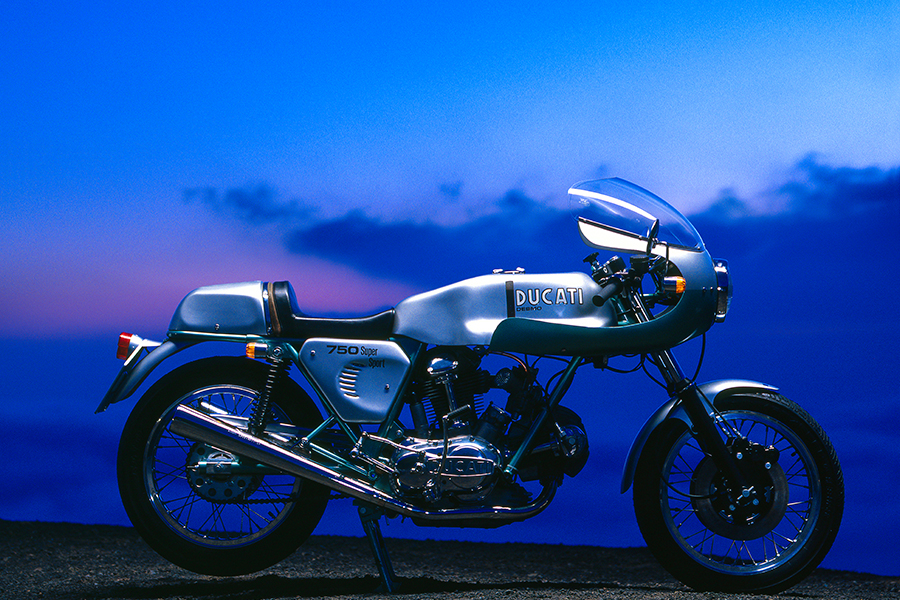

“いつかこんな写真が撮りたい” 陽の光とバイクがシンクロするその一瞬を求めて

Promotion キヤノンマーケティングジャパン

大谷耕一(おおたにこういち)カメラマン

バイクのメカニズムやライダーのライディングテクニックより、バイクを包む“光”にこだわり、写真を撮り続けてきたフォトグラファーがいる。

40年以上カメラと関わり、人の心をとらえてやまない写真を撮り続けてきたそのきっかけは、単純な想いからだった。

学生時代に出会った“撮りたいもの”への憧れ

「バイクは危ない乗り物。子供の頃はずっとそう思っていましたが、高校に入ってすぐの頃、友達のお兄さんが買ったバイクに乗せてもらったんです。広場をクルッと回った程度でしたが、“こんなにおもしろいものだったんだ”とすぐに夢中になり、免許を取りに行きました。しばらくすると、今度はサーキットにレースを見に行くことになり、ふと“これを写真に撮ってみたいな”と思ったんです。ところが観客席から見えるバイクはあまりにも小さく、しかも動きがすばしっこいため、全然カメラで追いかけられない。それが悔しくて、せめてファインダーの真ん中に車体を収めてやろうと鈴鹿サーキットへ通い始めたことが、今の仕事のきっかけです」

雑誌カバーや企業広告の撮影を数多く手掛け、とりわけモータースポーツの世界では広く知られるフォトグラファー、大谷耕一さんが16歳だった頃の話である。それからほどなく、大谷さんは鈴鹿サーキットの走行ライセンスも取得。自身の愛車でスポーツ走行を楽しみつつ、コースサイドでは写真を撮り、それが長じて写真学科のあった大学に進学するなど、その生活はどんどんバイクとカメラありきのものになっていった。

また同時期、大谷さんに強い影響をもたらしたのは、とある二輪専門誌だった。

「写真が持つ力に圧倒されたことを覚えています。誌面に使われている写真はアートと呼べるほどに美意識が貫かれていて、ごくシンプルに“いつかこういう写真を撮りたいな”と思いました」

とはいえ、当時はカメラのノウハウが書かれている本もなかった時代だ。まだ大学生だった大谷さんにできることは限られていたが、サーキットに通う頻度を増やしてスキルを磨き、プロだけに許された撮影エリアへ入る許可を取り付けるなど、“撮りたいもの”への憧れは情熱となり行動力となった。

その象徴とも言える出来事がひとつある。大谷さんは、雑誌を作っていた編集部に連絡を取り、「働かせてください」と直談判したのである。その願いは叶えられなかったものの、のちに師匠となるフォトグラファー坪内隆直氏が写真をみてくれた。その際に言われた「やろうとしていることは分かる。でも単にモノのカタチを捉えるのではなく、もっと本質を見極めないとダメだ」という言葉を今も大切にしているそうだ。

ル・マン24時間で魅せられた耐久レースという世界。“撮り続けたいもの”が見つかった。

大学を卒業した大谷さんは上京し、スタジオで働きながらサーキットへ通う生活を続けていた。そんな時、やっと念願叶って二輪雑誌社に関わることになり、フォトグラファーとしてのキャリアをスタート。しかも、その数年後にはレース専門誌の創刊メンバーに名を連ねるなど、仕事の軸足は完全にレース中心になっていったのである。

そうやってサーキットからサーキットへと渡り歩く中、最も心惹かれたのがル・マン24時間という耐久レースの雰囲気だった。

「ル・マン24時間を撮影するために初めてフランスに行ったのが84年でした。そこで様々なドラマを目の当たりにし、人の心を動かすのはレースの勝敗だけではないんだと痛感したんです。何より魅せられたのが自然の光とバイクが生み出す美しいシーンでした。サーキットを包む光が時間の流れとともに少しずつ移り変わっていく中、バイクは全身に朝陽を受けながらコーナーへ飛び込み、夕陽の中では影を引くように加速していく。

バイクと陽の光がシンクロするその瞬間を切り撮る。もっとも感性が刺激される瞬間ですね」

大谷さんは“撮り続けたいもの”にそうやって出会い、情熱と技術の多くがそこに注がれていくことになったのである。

バイクと光が織り成す一瞬の“美”を追いかけて

「ファインダーを覗いていて、たまらない瞬間はライダーの呼吸と僕の狙いがピタリと合った時ですね。例えばこの写真がそんな一枚です。緊迫した競い合いの中で前を走るライダーが後続との距離を確認するために、ここで後ろを振り返ってくれるんじゃないか。そんな展開を期待して構えていたら、“今しかない”というタイミングで本当にそうなったんです。場所、時間、距離、光といった外的な条件だけでなく、ライダーの動きまでがこちらの思い通りになることなんてそうあることじゃなく、この1ラップ前でも後でも撮れなかったはず。ですから、特に印象深い1枚ですね」

そうやって世界中のレースを追いかけ、光とバイクがシンクロする一瞬の美にこだわってきた大谷さんは94年、ル・マン市で個展を開催することになった。日本人が耐久レースの聖地とも言える場所でそれを実現するには様々な難関が立ちはだかったものの、レースを、あるいはアートをよく知る現地の人々から高い評価を受け、8点もの作品がル・マン市立美術館に永久保存されることになったのである。

鈴鹿サーキットで初めてバイクにレンズを向け、車体をファインダーに収めることもできなかった日から20年という歳月を要したが、何十万回、何百万回とシャッターを押し続けてきた成果をそこに残したのだ。

それからさらに20年以上が経った今も、大谷さんはバイクを撮り続けている。

「全然飽きないんですよね。カメラを構えてファインダーを覗く。やってることはそれだけですが、望遠レンズを装着する作業はいつまで経っても新鮮で、心地いい瞬間ですし、成功も失敗も含めていつも発見がある。同じコーナーで同じバイクを撮っていても同じ瞬間は2度とありませんし、チャレンジの連続だからおもしろいのだと思います。たぶん被写体がなんであれ、フォトグラファーはみんな同じじゃないでしょうか。僕の場合はそれがたまたまバイクだった。なんでもいいと思うんです。撮りたいものに出会い、それを撮り続けることでフォトグラファーの技術は向上するはずですし、なによりそこに喜びがある。幸せな仕事だと思います」

“好きなバイクを美しく写真に収めたい”というシンプルな想いは、もちろん今も変わっていない。その想いを原動力に、「自分のイメージしたシーンはどうしたら撮れるのか」を考え突き詰めてきた。

大谷さんが撮るすべての作品は、その答えを求めて磨き上げた技術と情熱の結晶なのだ。

プロフィール

大谷耕一(おおたにこういち)カメラマン

1958年、奈良県生まれ。大阪芸術大学写真学科を卒業後、スタジオカメラマンとして従事。二輪専門誌『ライダースクラブ』や『グランプリ・イラストレーテッド』の社員フォトグラファーを経て、独立を果たす。24時間耐久オートバイレースの撮影をライフワークのひとつとし、1994年にはその聖地でもあるフランスのル・マン市で個展を開催。そこで展示された8枚の作品がル・マン市立美術館に永久保存されるなど、国内外で高い評価を獲得している。